I

Les symboles titillent l’imagination

En raison de leur nature évocatrice, les symboles éveillent la curiosité et suscitent des interprétations qui prennent la forme de mythes et de légendes. Le plus souvent, les récits fabuleux qui s’attachent aux symboles présentent toutes les caractéristiques des comtes de fée. Selon une légende, Léopold II, margrave d'Autriche, (1050–1102), revient d’un combat son surcot blanc entièrement teinté de sang. Ayant enlevé sa ceinture d’épée, une bande blanche apparait sur son vêtement. Y voyant un signe du ciel, Léopold adopte de gueules à la fasce d’argent, c’est-à-dire les armes de l’Autriche d’aujourd’hui. Les faits démentent ce récit, car l’héraldique n’existait pas encore au temps de Léopold II, mais la légende revêt néanmoins une dimension onirique envoutante. Selon une autre fable, Evrard de Médicis, combattant auprès de Charlemagne, affronte le géant Mugel qui tente de le frapper de sa massue d’où pendent cinq gouttes de sang. Lorsqu’Evrard veut parer le coup, les cinq gouttes viennent se loger sur son bouclier, ce qui explique les cinq rondelles rouges dans les armes des Médicis. Mais comme pour beaucoup d’autres phénomènes héraldiques, plusieurs légendes expliquent l’origine de ces rondelles. Selon une autre interprétation, il s’agirait simplement de pilules rouges, médici étant le pluriel de médecin en italien [1].

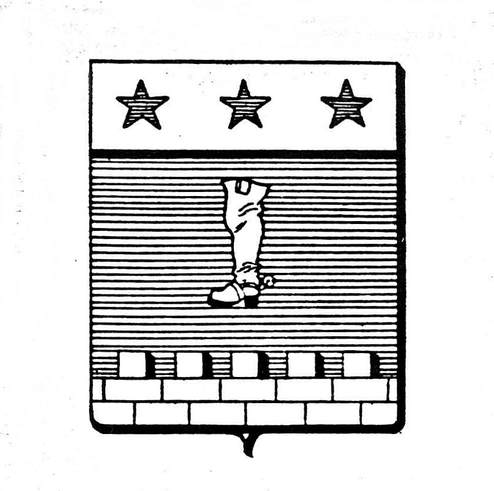

Au centre des armes parlantes de la famille d’ingénieurs Chaussegros de Léry figure une grande botte qui fait allusion au nom (fig. 1). Les deux représentants les mieux connus de cette famille au temps de la Nouvelle-France sont les ingénieurs Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756) et son fils Joseph-Gaspard Chaussegros de Léry (1721-1797). L’origine du nom, et donc de la botte, a éveillé la curiosité et inspiré des fables pour l’expliquer. Selon l’un des récits, le roi Louis XV charge Gaspard-Joseph (avant sa venue au Canada) de trouver de l’eau pour ses troupes assoiffées. Ayant réussi, l’ingénieur apporte l’une des ses bottes remplie d’eau au roi pour abreuver son cheval. Le roi constate alors qu’il a de grands pieds et de grandes bottes et s’exclame : « Tu chausses gros De Léry! À l’avenir, nous t’appellerons “Chaussegros” ». Il s’agit évidemment d’une fable, car la famille portait ce surnom bien avant Louis XV. Selon un second récit, Louis Anne Antoine (1688-1751), demi-frère de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, s’appelait à l’origine Étienne. Mais lorsqu’il aide le roi (Louis XIV ou Louis XV) à monter à cheval, le roi lui dit : « Vous vous appeliez Étienne, désormais vous vous appellerez Chaussegros, et vos armes seront une botte. » Un fois de plus, ce conte ne tient pas la route, puisqu’on retrace l’ajout du surnom au mariage de Bérenger d’Estienne à Françoise Chaussegros en 1501 [2]. Il importe de noter que ces deux récits sont relativement récents et que, même s’il est facile de les démentir, ils conservent, comme les autres contes du genre, une dimension sociologique importante.

Au centre des armes parlantes de la famille d’ingénieurs Chaussegros de Léry figure une grande botte qui fait allusion au nom (fig. 1). Les deux représentants les mieux connus de cette famille au temps de la Nouvelle-France sont les ingénieurs Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756) et son fils Joseph-Gaspard Chaussegros de Léry (1721-1797). L’origine du nom, et donc de la botte, a éveillé la curiosité et inspiré des fables pour l’expliquer. Selon l’un des récits, le roi Louis XV charge Gaspard-Joseph (avant sa venue au Canada) de trouver de l’eau pour ses troupes assoiffées. Ayant réussi, l’ingénieur apporte l’une des ses bottes remplie d’eau au roi pour abreuver son cheval. Le roi constate alors qu’il a de grands pieds et de grandes bottes et s’exclame : « Tu chausses gros De Léry! À l’avenir, nous t’appellerons “Chaussegros” ». Il s’agit évidemment d’une fable, car la famille portait ce surnom bien avant Louis XV. Selon un second récit, Louis Anne Antoine (1688-1751), demi-frère de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, s’appelait à l’origine Étienne. Mais lorsqu’il aide le roi (Louis XIV ou Louis XV) à monter à cheval, le roi lui dit : « Vous vous appeliez Étienne, désormais vous vous appellerez Chaussegros, et vos armes seront une botte. » Un fois de plus, ce conte ne tient pas la route, puisqu’on retrace l’ajout du surnom au mariage de Bérenger d’Estienne à Françoise Chaussegros en 1501 [2]. Il importe de noter que ces deux récits sont relativement récents et que, même s’il est facile de les démentir, ils conservent, comme les autres contes du genre, une dimension sociologique importante.

Fig. 1. Au centre des armes des Chaussegros de Léry, une imposante botte, qui fait allusion au nom, a suscité plusieurs légendes. L’illustration provient de MASSICOTTE et ROY, Armorial du Canada français, vol. 1, p. 132.

Beaucoup des légendes héraldiques sont de sources religieuses. On n’a qu’à penser aux cinq écussons des armes du Portugal qui, dans l’esprit populaire, représentent les cinq plaies du Christ alors que les besants d’argent sur les écussons évoquent les deniers payés à Judas pour trahir son maître [3]. L’écu de Lisbonne (Portugal) reflète la légende de saint Vincent dont le corps est transporté dans la ville sur un bateau entre deux corbeaux qui en assurent la garde. Bien que datant du XIXe siècle, les armoiries de Glasgow (Écosse) reprennent l’imagerie d’un sceau plus ancien et reflètent les exploits de saint Kentigern surnommé saint Mungo : un rouge-gorge ressuscité par lui; un saumon qui, sous son influence miraculeuse, retrouve un anneau perdu dans l’eau; des branches d’arbre gelées qui s’enflamment à son commandement [4]. Ceci démontre que les légendes anciennes font bon ménage avec les armoiries modernes. Sur celles concédées par le roi d’armes Lord Lyon d’Écosse à Westmount (Québec) en 1945, un corbeau portant un morceau de pain dans son bec figure sur un écusson (fig. 2). Cette image évoque la croyance que des corbeaux ont nourri saint Antoine en apportant des bouchées de pain à son refuge d’ermite dans le désert d’Égypte. Le choix du corvidé nourricier s’explique du fait que la municipalité de Westmount se nommait anciennement Côte Saint-Antoine.

Fig. 2. Les armoiries concédées à Westmount (Québec) en 1945 incluent un écusson où un corbeau porte un morceau de pain dans son bec. Il s’agit d’une allusion aux corbeaux qui ont nourri saint Antoine dans le désert égyptien et à Westmount qui se nommait anciennement Côte Saint-Antoine. Illustration tirée de Heraldry in Canada / L’Héraldique au Canada, vol. 1, no. 4, juillet-août-septembre 1967, p. 1.

Même lorsqu’un symbole héraldique a généré de nombreuses interprétations, il est parfois possible de démontrer qu’une d’entre elles apparaît comme la plus probable. D’innombrables légendes se sont greffées autour de la fleur de lis : fleur remise à Clotilde, épouse de Clovis, pour remplacer les trois crapauds sur l’écu de son mari; une forme copiée d’un fer de lance à deux crochets; un iris stylisé, etc. Plus récemment, Hervé Pinoteau, spécialiste de la question, a démontré de manière convaincante que la fleur de lis provient de la plante, c'est-à-dire du lis de jardin comme on l’appelle en héraldique pour le différencier de la fleur de lis stylisée [5].

Lorsque la feuille d’érable à onze pointes est apparue sur le drapeau du Canada en 1965, l’imagination populaire a voulu y voir une corrélation avec les divisions politiques ou territoriales du pays, par exemple dix pointes pour les provinces et une pointe pour les deux territoires d’alors. En effet, les onze pointes représentent la figure optimale stylisée de la feuille de l’érable à sucre dont on avait minutieusement étudié le comportement sur un drapeau dans le vent, jusqu’à le faire flotter dans l’une des souffleries du Conseil national de recherches du Canada à Ottawa [6].

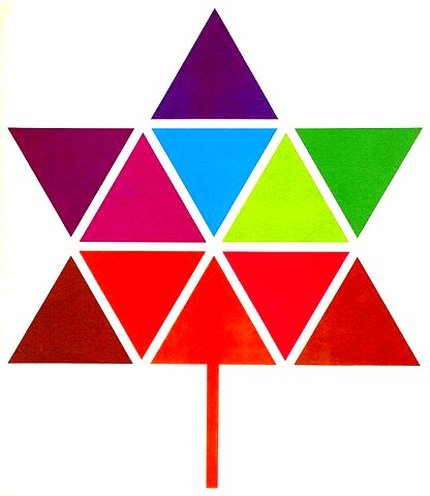

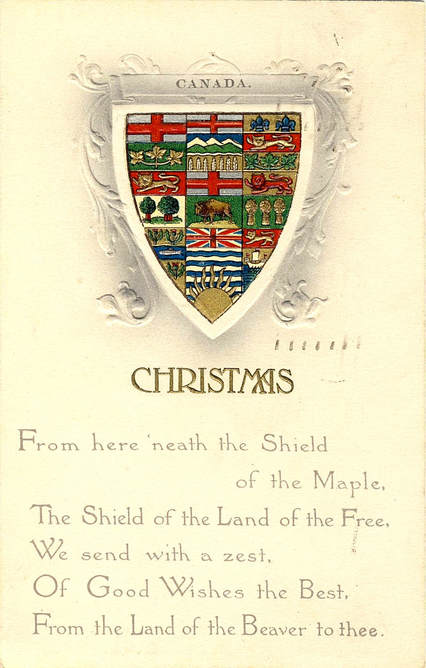

Pourtant, la même notion d’une concordance entre la feuille d’érable et les entités territoriales du pays se retrouve dans la feuille à onze triangles, chacun d’une nuance différente, conçue pour symboliser le centenaire de la Confédération en 1967. Dix des triangles représentent les provinces et un onzième au sommet désigne le Grand Nord canadien (fig. 3). La feuille d’érable symbolisant le 150e anniversaire de la Confédération est encore plus morcelée : quatre diamants au centre représentent les quatre provinces qui ont formé la Confédération à l’origine et neuf autres symbolisent les neuf provinces et territoires intégrés par la suite. On ne peut nier la valeur didactique de cette approche, mais elle comporte aussi un aspect moins satisfaisant, car un pays est plus que la somme de ses parties. La feuille d’érable sur le drapeau du Canada a pour but de refléter le pays dans son ensemble, en autres mots son unité nationale et non son morcellement en unités politiques ou territoriales. Cloisonner la feuilles d’érable en fonction des divisions du pays, c’est revenir à l’ancien écu, tant critiqué, du Dominion, qui comprenait jusqu’à neuf provinces (fig. 4) [7].

Lorsque la feuille d’érable à onze pointes est apparue sur le drapeau du Canada en 1965, l’imagination populaire a voulu y voir une corrélation avec les divisions politiques ou territoriales du pays, par exemple dix pointes pour les provinces et une pointe pour les deux territoires d’alors. En effet, les onze pointes représentent la figure optimale stylisée de la feuille de l’érable à sucre dont on avait minutieusement étudié le comportement sur un drapeau dans le vent, jusqu’à le faire flotter dans l’une des souffleries du Conseil national de recherches du Canada à Ottawa [6].

Pourtant, la même notion d’une concordance entre la feuille d’érable et les entités territoriales du pays se retrouve dans la feuille à onze triangles, chacun d’une nuance différente, conçue pour symboliser le centenaire de la Confédération en 1967. Dix des triangles représentent les provinces et un onzième au sommet désigne le Grand Nord canadien (fig. 3). La feuille d’érable symbolisant le 150e anniversaire de la Confédération est encore plus morcelée : quatre diamants au centre représentent les quatre provinces qui ont formé la Confédération à l’origine et neuf autres symbolisent les neuf provinces et territoires intégrés par la suite. On ne peut nier la valeur didactique de cette approche, mais elle comporte aussi un aspect moins satisfaisant, car un pays est plus que la somme de ses parties. La feuille d’érable sur le drapeau du Canada a pour but de refléter le pays dans son ensemble, en autres mots son unité nationale et non son morcellement en unités politiques ou territoriales. Cloisonner la feuilles d’érable en fonction des divisions du pays, c’est revenir à l’ancien écu, tant critiqué, du Dominion, qui comprenait jusqu’à neuf provinces (fig. 4) [7].

***

Il faut établir une distinction nette entre les mythes et légendes qui naissent spontanément de l’imaginaire collectif comme la croyance que les cinq écussons des armes du Portugal représentent les cinq plaies du Christ et les affirmations énoncées comme des faits historiques, par exemples celles répétée à satiété que la Société Saint-Jean-Baptiste a officiellement adopté la feuille d’érable en 1834. Pour les notions issues de l’imagination populaire, on se borne le plus souvent à démontrer, dans la mesure du possible, qu’il s’agit de mythes ou de légendes et qu’on doit les percevoir comme telles. Mais là encore, des recherches savantes permettent parfois de faire la part des choses entre l’imaginaire et la réalité comme Hervé Pinoteau l’a fait pour la fleur de lis. À plus forte raison, dès qu’une déclaration se présente comme un fait historique, il incombe à l’historien de la contrôler, dans la mesure du possible, à partir de documents d’époque.

Fig. 3. La feuille d’érable, emblème du centenaire de la Confédération canadienne, se compose de dix triangles représentant les dix provinces canadiennes et d’un autre au sommet évoquant le Grand Nord canadien. Cette composition est venue renforcer l’idée que les onze pointes de la feuille d’érable du drapeau canadien concordent avec les divisions politiques ou territoriales du pays.

Fig. 4. Cet écu du Dominion réunissant les armes de neuf provinces canadiennes met l’accent sur les divisions politiques ou territoriales du pays dans le même sens que la feuille célébrant le centenaire de la Confédération canadienne (fig. 1). Carte postale par « B.B., London (Birn Bros.). Series No. X1512. Made in England. » oblitérée le 23 décembre 1915. De la collection de cartes postales d’Auguste et Paula Vachon.

Fig. 4. Cet écu du Dominion réunissant les armes de neuf provinces canadiennes met l’accent sur les divisions politiques ou territoriales du pays dans le même sens que la feuille célébrant le centenaire de la Confédération canadienne (fig. 1). Carte postale par « B.B., London (Birn Bros.). Series No. X1512. Made in England. » oblitérée le 23 décembre 1915. De la collection de cartes postales d’Auguste et Paula Vachon.

Notes

[1] On retrouve beaucoup de ces légendes dans Henri GOURDON DE GENOUILLAC, Les mystères du blason, de la noblesse et de la féodalité : curiosités, bizarreries et singularités, Paris, E. Dentu 1868, p. 47-115.

[2] Auguste VACHON, « Les armoiries de François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry, baron de l’Empire » : http://heraldicscienceheraldique.com/les-armoiries-de-franccedilois-joseph-drsquoestienne-de-chaussegros-de-leacutery-baron-de-lrsquoempire.html, visité le 26 sept. 2017.

[3] J.M. CHAUMEIL de STELLA et Auguste de SANTEÜL, Essai sur l'histoire du Portugal depuis la fondation de la monarchie jusqu'à la mort de D. Pèdre IV (1080-1834), vol. 1, Paris, Rey et Gravier, A. Pougin, 1839, p. 20.

[4] Jiří LOUDA, European Civic Coats of Arms, London, Paul Hamlyn, 1966, p. 136-137, 168-169.

[5] Hervé PINOTEAU, La symbolique royale française Ve-XVIIIe siècles, Loudun, PSR Éditions, 2003, p. 440-441.

[6] John Ross MATHESON, Canada’s Flag: a Search for a Country, Belleville [Ontario], Mika Publishing, 1986, p. 178.

[7] Voir aussi Auguste VACHON, « Une bouillabaisse sur écu » : http://heraldicscienceheraldique.com/une-bouillabaisse-sur-eacutecu--a-bouillabaisse-on-a-shield.html, visité le 26 sept. 2017.

[1] On retrouve beaucoup de ces légendes dans Henri GOURDON DE GENOUILLAC, Les mystères du blason, de la noblesse et de la féodalité : curiosités, bizarreries et singularités, Paris, E. Dentu 1868, p. 47-115.

[2] Auguste VACHON, « Les armoiries de François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry, baron de l’Empire » : http://heraldicscienceheraldique.com/les-armoiries-de-franccedilois-joseph-drsquoestienne-de-chaussegros-de-leacutery-baron-de-lrsquoempire.html, visité le 26 sept. 2017.

[3] J.M. CHAUMEIL de STELLA et Auguste de SANTEÜL, Essai sur l'histoire du Portugal depuis la fondation de la monarchie jusqu'à la mort de D. Pèdre IV (1080-1834), vol. 1, Paris, Rey et Gravier, A. Pougin, 1839, p. 20.

[4] Jiří LOUDA, European Civic Coats of Arms, London, Paul Hamlyn, 1966, p. 136-137, 168-169.

[5] Hervé PINOTEAU, La symbolique royale française Ve-XVIIIe siècles, Loudun, PSR Éditions, 2003, p. 440-441.

[6] John Ross MATHESON, Canada’s Flag: a Search for a Country, Belleville [Ontario], Mika Publishing, 1986, p. 178.

[7] Voir aussi Auguste VACHON, « Une bouillabaisse sur écu » : http://heraldicscienceheraldique.com/une-bouillabaisse-sur-eacutecu--a-bouillabaisse-on-a-shield.html, visité le 26 sept. 2017.