L’Amérindien stéréotypé en héraldique canadienne : son évolution en regard de l’image imprimée

Auguste Vachon, M.A., FRHSC, aih, héraut Outaouais émérite

Cet article examine les tenants amérindiens en coiffe et jupe de plumes qui accompagnaient plusieurs armoiries assignées à des personnes ou organismes canadiens aux XVIIe et XVIIIe siècles, en provenance de France, d’Écosse et d’Angleterre. Ce stéréotype se retrouvait dans l’iconographie imprimée de l’époque, d’abord dans celle des régions australes des Amériques et plus tardivement dans l’iconographie des régions boréales : de façon éparse à partir du XVIIe siècle et beaucoup plus fréquent au siècle suivant. Ce foisonnement du stéréotype dans l’imagerie imprimée du XVIIIe siècle surprend d’autant plus qu’à partir de 1750 environ, des artistes amateurs venus en majorité avec les troupes britanniques croquaient sur le vif, en dessins et aquarelles, les paysages du Nouveau Monde et présentaient une image des Premières Nations plus conforme à leurs costumes et habitats naturels. L’héraldique, qui relevait de la couronne britannique après 1763, s’inspirait de cette façon plus réaliste de représenter les nations amérindiennes. Ceci se reflétait, notamment, dans les armoiries concédées à des officiers affectés au Canada dont les tenants amérindiens sont vêtus de peaux ou de vêtements en tissus, recouvrant plus ou moins le corps selon les saisons.

Cette vision plus naturaliste de l’Amérindien se perpétue dans les armories concédées à des municipalités et organismes canadiens au XXe siècle, parfois récupérées à partir d’armoiries de libre adoption plus anciennes. La tendance à adopter des représentants des Premières Nations comme tenants s’accentue avec l’établissement de l’Autorité héraldique du Canada en 1988, d’autant plus que le rôle majeur des Premières Nations dans l’histoire du pays est de plus en plus reconnu.

I Les armoiries

I.1 Les concessions canadiennes au XVIIe et XVIIIe siècles

En 1621, Jacques Ier d’Angleterre, aussi roi d’Écosse sous le nom de Jacques VI, accordait, par voie de la charte latine « Nova Scotia », le territoire de la Nouvelle-Écosse à sir William Alexander, devenu vicomte de Stirling en 1630, puis comte de Stirling et vicomte Canada en 1633. Il est probable que, dès l’origine, le tenant dextre des armoiries concédées à sir William en 1632 était un Amérindien tenant une flèche avec coiffe et jupe de plumes, comme on le représentait à l’occasion dans l’iconographie du Nouveau Monde. C’est du moins ce que démontrent des documents fiables datant de 1633 à 1635 qui décrivent le tenant dextre du comte comme étant essentiellement le même que le tenant senestre des armoiries de la Nouvelle-Écosse tel que représenté aujourd’hui [1].

Le tenant senestre des armoiries assignées à la Nouvelle-Écosse par Charles Ier en 1625, ou un peu avant, était probablement un homme sauvage. Les rares documents qui existent à ce sujet datent de plus d’un siècle après l’assignation des armoiries et indiquent que ce tenant prenait la forme traditionnelle de l’homme sauvage héraldique, c’est-à-dire ayant les reins ceints de feuillage et parfois tenant une massue [2]. Par contre, on retrouve un Amérindien à jupe et coiffe de plumes sur l’avers des sceaux de la Nouvelle-Écosse de 1730 à 1879, mais au milieu d’un paysage absent des armoiries [3].

En héraldique de la Nouvelle-France, l’homme sauvage fait son entrée quelque 40 ans après la concession d’armes à la Nouvelle-Écosse. Un édit royal de 1628, avait cédé la propriété et l’administration de la Nouvelle-France à la Compagnie de la Nouvelle-France, communément désignée sous le nom de Compagnie des Cent Associés. En 1663, Louis XIV révoquait la charte de cette compagnie pour assumer lui-même la gestion de la colonie en lui donnant une structure administrative calquée sur une province française. Tout en conservant la même structure administrative, un édit du 28 mai 1664 faisait du Canada le domaine de la Compagnie des Indes occidentales.

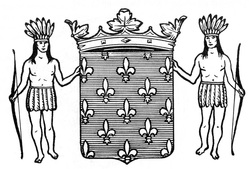

L'article 32 de l’édit accordait à cette Compagnie les armes suivantes :

« Pourra ladite Compagnie prendre pour ses armes un écusson au champ d'azur, semé de fleurs de lys d'or sans nombre, deux Sauvages pour supports et une couronne tréflée; lesquelles armes lui concédons pour s'en servir dans ses sceaux et cachets, et que nous lui permettons de mettre et apposer aux édifices publics, vaisseaux, canons et partout ailleurs où elle jugera à propos [4]. »

Une représentation moderne des armories de la Compagnies des Indes occidentales lui donne comme tenants deux Amérindiens portant la coiffe et la jupe de plumes, ce qui en effet est une interprétation valable du blason, conforme aux sources iconographiques du XVIIe siècle [5]. Par contre, sur le sceau de la Compagnie, les tenants se présentent sous la figure de l’homme sauvage ayant les reins ceints de feuillage et tenant une massue [6].

Cette vision plus naturaliste de l’Amérindien se perpétue dans les armories concédées à des municipalités et organismes canadiens au XXe siècle, parfois récupérées à partir d’armoiries de libre adoption plus anciennes. La tendance à adopter des représentants des Premières Nations comme tenants s’accentue avec l’établissement de l’Autorité héraldique du Canada en 1988, d’autant plus que le rôle majeur des Premières Nations dans l’histoire du pays est de plus en plus reconnu.

I Les armoiries

I.1 Les concessions canadiennes au XVIIe et XVIIIe siècles

En 1621, Jacques Ier d’Angleterre, aussi roi d’Écosse sous le nom de Jacques VI, accordait, par voie de la charte latine « Nova Scotia », le territoire de la Nouvelle-Écosse à sir William Alexander, devenu vicomte de Stirling en 1630, puis comte de Stirling et vicomte Canada en 1633. Il est probable que, dès l’origine, le tenant dextre des armoiries concédées à sir William en 1632 était un Amérindien tenant une flèche avec coiffe et jupe de plumes, comme on le représentait à l’occasion dans l’iconographie du Nouveau Monde. C’est du moins ce que démontrent des documents fiables datant de 1633 à 1635 qui décrivent le tenant dextre du comte comme étant essentiellement le même que le tenant senestre des armoiries de la Nouvelle-Écosse tel que représenté aujourd’hui [1].

Le tenant senestre des armoiries assignées à la Nouvelle-Écosse par Charles Ier en 1625, ou un peu avant, était probablement un homme sauvage. Les rares documents qui existent à ce sujet datent de plus d’un siècle après l’assignation des armoiries et indiquent que ce tenant prenait la forme traditionnelle de l’homme sauvage héraldique, c’est-à-dire ayant les reins ceints de feuillage et parfois tenant une massue [2]. Par contre, on retrouve un Amérindien à jupe et coiffe de plumes sur l’avers des sceaux de la Nouvelle-Écosse de 1730 à 1879, mais au milieu d’un paysage absent des armoiries [3].

En héraldique de la Nouvelle-France, l’homme sauvage fait son entrée quelque 40 ans après la concession d’armes à la Nouvelle-Écosse. Un édit royal de 1628, avait cédé la propriété et l’administration de la Nouvelle-France à la Compagnie de la Nouvelle-France, communément désignée sous le nom de Compagnie des Cent Associés. En 1663, Louis XIV révoquait la charte de cette compagnie pour assumer lui-même la gestion de la colonie en lui donnant une structure administrative calquée sur une province française. Tout en conservant la même structure administrative, un édit du 28 mai 1664 faisait du Canada le domaine de la Compagnie des Indes occidentales.

L'article 32 de l’édit accordait à cette Compagnie les armes suivantes :

« Pourra ladite Compagnie prendre pour ses armes un écusson au champ d'azur, semé de fleurs de lys d'or sans nombre, deux Sauvages pour supports et une couronne tréflée; lesquelles armes lui concédons pour s'en servir dans ses sceaux et cachets, et que nous lui permettons de mettre et apposer aux édifices publics, vaisseaux, canons et partout ailleurs où elle jugera à propos [4]. »

Une représentation moderne des armories de la Compagnies des Indes occidentales lui donne comme tenants deux Amérindiens portant la coiffe et la jupe de plumes, ce qui en effet est une interprétation valable du blason, conforme aux sources iconographiques du XVIIe siècle [5]. Par contre, sur le sceau de la Compagnie, les tenants se présentent sous la figure de l’homme sauvage ayant les reins ceints de feuillage et tenant une massue [6].

Fig. 1. Représentation moderne des armoiries assignées à la Compagnie des Indes occidentales en 1664. L’Héraldique au Canada, sept. 1968, p. 22.

Fig. 2. Sceau de la Compagnie des Indes occidentales, empreinte de 1670. Bibliothèque et Archives Canada, (ci-après BAC), MG 18, H 64, photo C-136538.

En 1674, un édit royal supprimait la Compagnie des Indes occidentales qui contrôlait le commerce sur le littoral africain, aux Indes occidentales et en Amérique du Nord, et réunissait les terres que la Compagnie possédait, y inclus la Nouvelle-France, au domaine royal. L’édit instituait aussi, et de façon définitive, un régime de gouvernement soumis au roi.

En 1717, le roi Louis XV signait les lettres patentes érigeant la Compagnie d'Occident. Il lui concédait les privilèges de commerce détenus auparavant par le sieur Crozat pour la Louisiane et par les sieurs Aubert, Néret et Gayot pour le Canada. L'article 54 des lettres se lisait comme suit :

« Pourra ladite compagnie prendre pour ses armes un écusson de sinople à la pointe ondée d'argent, sur laquelle sera couché un Fleuve au naturel, appuyé sur une corne d'abondance d'or, au chef d’azur, semé de fleurs de lis d’or, soutenu d’une fasce en demie aussi d’or, ayant deux sauvages pour supports, et une couronne tréflée, lesquelles armes nous lui accordons pour s'en servir dans ses sceaux et cachets, et que nous lui permettons de faire mettre et apposer à ses édifices, vaisseaux, canons et partout ailleurs où elle jugera à propos [7]. »

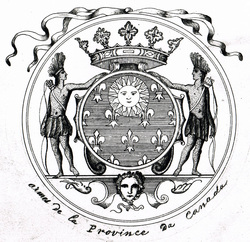

Les tenants des armoiries de la Compagnie d’Occident revêtent la jupe et le panache de plumes, portent un carquois rempli de flèches et tiennent chacun un arc en main. On connaît, par un dessin de source inconnue copié en France et conservé à Bibliothèque et Archives Canada, l’existence d’un projet d’armoiries pour la province du Canada. On y retrouve, en chef sur un semé de fleurs de lis, un soleil qui est l’emblème par excellence de Louis XIV, et des supports presque identiques à ceux de la Compagnie d’Occident. Bien qu’il ne semble pas exister de document conférant un statut officiel à cette création, elle connut une certaine vogue à l’époque, car on la retrouve accompagnée des armoiries de la Compagnie d’Occident sur une carte intitulée « La France occidentale dans l'Amérique septentrionale ou Le Cours de la Rivière de St Laurens … » publiée en 1718 par Nicolas de Fer. Les illustrations portent pour titre « Armes de la compagnie » et « Armes de la province » [8]. Le projet d’armoiries pour la province du Canada date d’après 1663, lorsque le Canada devenait une province royale, mais du temps de Louis XIV vu la présence du soleil, son emblème par excellence. Son association avec les armoiries de la Compagnie d’Occident nous laisse croire qu’il remonte aux dernières années du règne du roi soleil, donc vers 1715.

En 1717, le roi Louis XV signait les lettres patentes érigeant la Compagnie d'Occident. Il lui concédait les privilèges de commerce détenus auparavant par le sieur Crozat pour la Louisiane et par les sieurs Aubert, Néret et Gayot pour le Canada. L'article 54 des lettres se lisait comme suit :

« Pourra ladite compagnie prendre pour ses armes un écusson de sinople à la pointe ondée d'argent, sur laquelle sera couché un Fleuve au naturel, appuyé sur une corne d'abondance d'or, au chef d’azur, semé de fleurs de lis d’or, soutenu d’une fasce en demie aussi d’or, ayant deux sauvages pour supports, et une couronne tréflée, lesquelles armes nous lui accordons pour s'en servir dans ses sceaux et cachets, et que nous lui permettons de faire mettre et apposer à ses édifices, vaisseaux, canons et partout ailleurs où elle jugera à propos [7]. »

Les tenants des armoiries de la Compagnie d’Occident revêtent la jupe et le panache de plumes, portent un carquois rempli de flèches et tiennent chacun un arc en main. On connaît, par un dessin de source inconnue copié en France et conservé à Bibliothèque et Archives Canada, l’existence d’un projet d’armoiries pour la province du Canada. On y retrouve, en chef sur un semé de fleurs de lis, un soleil qui est l’emblème par excellence de Louis XIV, et des supports presque identiques à ceux de la Compagnie d’Occident. Bien qu’il ne semble pas exister de document conférant un statut officiel à cette création, elle connut une certaine vogue à l’époque, car on la retrouve accompagnée des armoiries de la Compagnie d’Occident sur une carte intitulée « La France occidentale dans l'Amérique septentrionale ou Le Cours de la Rivière de St Laurens … » publiée en 1718 par Nicolas de Fer. Les illustrations portent pour titre « Armes de la compagnie » et « Armes de la province » [8]. Le projet d’armoiries pour la province du Canada date d’après 1663, lorsque le Canada devenait une province royale, mais du temps de Louis XIV vu la présence du soleil, son emblème par excellence. Son association avec les armoiries de la Compagnie d’Occident nous laisse croire qu’il remonte aux dernières années du règne du roi soleil, donc vers 1715.

Fig. 3. Armoiries de la Compagnie d'Occident établie en 1717. BAC, photo NMC 18252.

Fig. 4. Armoiries proposées pour la province royale du Canada, vers 1715. BAC, photo NMC 18251.

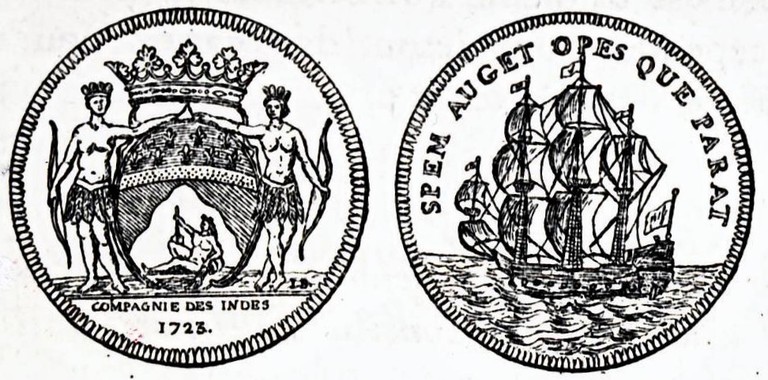

La Compagnie des Indes établie en 1719, parfois appelée Compagnie perpétuelle des Indes, utilisait les mêmes armoiries que la Compagnie d'Occident. Sur ses monnaies se retrouvent des Amérindiens parés de la coiffe et jupe de plumes et d'autres sans plumes ni pour la coiffe ni pour la jupe [9].

Fig. 5. Jeton de la Compagnie des Indes 1723. E. Zay, Histoire monétaire des colonies françaises (Paris : J. Montorier, 1892), p. 272. La devise Spem auget opes que parat signifie « Elle augmente l’espoir et prépare la richesse ». BAC, photo C-3248.

Les armoiries concédées en 1716 à Joseph-François Hertel de la Fresnière, lieutenant des troupes de la Marine, se blasonnent De sinople, à une herse d’argent supportée par deux Américains au naturel, les faces contournées. Il s’agit des premiers Américains, c’est-à-dire deux Amérindiens parés de la jupe et coiffe de plumes, tenant une massue. Précisons qu’ici les Amérindiens ne tiennent pas l’écu; ils sont sur l’écu. Bien que le blason ne le précise pas, le dessin révèle des plumes de plusieurs couleurs [10]. On retrouve le même phénomène des plumes multicolores pour le tenant senestre de la Worshipful Company of Distillers de Londres établie en 1638 [11].

I.2 Autres concessions

Pour les Amériques, des tenants stéréotypés accompagnent les armes des seigneurs propriétaires des Carolines datant de 1663 environ. À dextre, une Amérindienne allaite son bébé et, à senestre, un Amérindien tient une flèche. Un tenant semblable apparaît également à côté des armes de la colonie de la Nouvelle-Calédonie aussi appelée projet Darién, registre Lyon 1698. Cette colonie écossaise de la région du Darién sur l’isthme de Panama était nommée d’après Caledonia, le nom latin que les Romains donnaient à une région qui englobait l’Écosse actuel. On retrouve des tenants analogues pour la Compagnie d'Écosse commerçant avec l'Afrique et les Indes, registre Lyon 1696, et ceux concédés à la Jamaïque en 1661[12].

II. Les sources iconographiques

II.1 Les anciennes sources canadiennes

Nous avons vu que l’Amérindien à couronne et jupe de plumes était apparu dans l’iconographie héraldique canadienne avec la concession en 1632 d’armoiries à sir William Alexander vicomte de Stirling. S’il existe une source pour ce stéréotype, elle doit se retrouver antérieurement à cette date. On la cherche en vain dans les premiers documents figurés, plus précisément, la gravure « La Terra de Hochelaga nella Nova Francia » de Ramusio (1556), [13] les gravures des œuvres de Samuel de Champlain, (1619), [14] et les principales cartes illustrées de l’Amérique ou de la côte de l’Atlantique : Pierre Desceliers (1546), [15] Nicolas Vallard (1547), [16] Cornelius de Jode, (1593), Champlain (1612), [17] John Speed (1612) [18]. Aux latitudes boréales de l’Amérique du Nord, l’iconographie révèle beaucoup de panaches de plumes, mais aussi des coiffures en forme de bandeaux ou divers types de chapeaux. Par contre, les jupes ou pagnes sont en tissu ou en peaux d’animaux. L’habillement est, en effet, très diversifié; on retrouve parmi les illustrations de Champlain une armure confectionnée de baguettes de bois.

II.2 Le XVIe siècle

À défaut d’une source nord-américaine pour le support dextre du comte de Stirling, il faut chercher ailleurs. Une gravure sur bois, probablement la première reproduction européenne des Amérindiens, parue en Allemagne en 1505, montre des Tupinambas cannibales du Brésil portant un panache et une jupe de plumes. On pourrait croire qu’il s’agit de grandes feuilles si la légende ne précisait pas qu’il s’agit bien de plumes [19].

I.2 Autres concessions

Pour les Amériques, des tenants stéréotypés accompagnent les armes des seigneurs propriétaires des Carolines datant de 1663 environ. À dextre, une Amérindienne allaite son bébé et, à senestre, un Amérindien tient une flèche. Un tenant semblable apparaît également à côté des armes de la colonie de la Nouvelle-Calédonie aussi appelée projet Darién, registre Lyon 1698. Cette colonie écossaise de la région du Darién sur l’isthme de Panama était nommée d’après Caledonia, le nom latin que les Romains donnaient à une région qui englobait l’Écosse actuel. On retrouve des tenants analogues pour la Compagnie d'Écosse commerçant avec l'Afrique et les Indes, registre Lyon 1696, et ceux concédés à la Jamaïque en 1661[12].

II. Les sources iconographiques

II.1 Les anciennes sources canadiennes

Nous avons vu que l’Amérindien à couronne et jupe de plumes était apparu dans l’iconographie héraldique canadienne avec la concession en 1632 d’armoiries à sir William Alexander vicomte de Stirling. S’il existe une source pour ce stéréotype, elle doit se retrouver antérieurement à cette date. On la cherche en vain dans les premiers documents figurés, plus précisément, la gravure « La Terra de Hochelaga nella Nova Francia » de Ramusio (1556), [13] les gravures des œuvres de Samuel de Champlain, (1619), [14] et les principales cartes illustrées de l’Amérique ou de la côte de l’Atlantique : Pierre Desceliers (1546), [15] Nicolas Vallard (1547), [16] Cornelius de Jode, (1593), Champlain (1612), [17] John Speed (1612) [18]. Aux latitudes boréales de l’Amérique du Nord, l’iconographie révèle beaucoup de panaches de plumes, mais aussi des coiffures en forme de bandeaux ou divers types de chapeaux. Par contre, les jupes ou pagnes sont en tissu ou en peaux d’animaux. L’habillement est, en effet, très diversifié; on retrouve parmi les illustrations de Champlain une armure confectionnée de baguettes de bois.

II.2 Le XVIe siècle

À défaut d’une source nord-américaine pour le support dextre du comte de Stirling, il faut chercher ailleurs. Une gravure sur bois, probablement la première reproduction européenne des Amérindiens, parue en Allemagne en 1505, montre des Tupinambas cannibales du Brésil portant un panache et une jupe de plumes. On pourrait croire qu’il s’agit de grandes feuilles si la légende ne précisait pas qu’il s’agit bien de plumes [19].

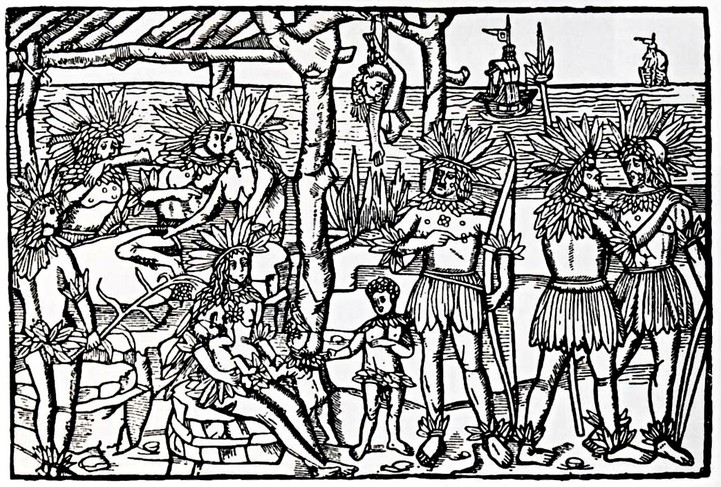

Fig. 6. Tupinambas cannibales du Brésil, gravure de 1505, dans Justin Winsor, dir., A Narrative and Critical History of America, Boston et New York: Houghton, Mifflin, 1866, vol. 2, partie I, p. 19. BAC

Les gravures des Grands Voyages de Théodore de Bry, œuvre publiée en latin (1590), aussi en français, anglais et allemand, illustrent à de nombreuses reprises l’habit amérindien. La nudité est omniprésente et les costumes sont encore une fois très variés, se limitant souvent à des pagnes. On voit, par exemple, des Brésiliens portant des accessoires de plumes : panaches, ceintures, capes et fleurons sur le postérieur [20]. On voit peu la combinaison couronne et jupe de plumes. Elle s’y trouve, mais en Virginie, beaucoup plus au nord, dans la section C d’une gravure d’après une aquarelle de John White représentant une danse rituelle dans le village algonquien de Secoton, où l’un des participants assis sur ses talons porte nettement la coiffe et la jupe de plumes [21]. Dans une autre scène où Pocahontas sauve la vie du capitaine John Smith, l’Amérindien, pareillement vêtu, est au centre de l’image [22]. D’autres représentations semblent vouloir illustrer le même costume, mais on ne le voit pas clairement [23].

Des représentations sur feuilles séparées des quatre continents « Europa, America, Africa et Asia » dessinées par Marcus Gheeraerts et gravées par Philip Galle à la fin du XVIe siècle sont peut-être celles qui ont le plus contribué à répandre l’image de l’Amérindien à la tête et aux reins emplumés. Dans le coin supérieur gauche de l’Amérique, apparaît un Amérindien de ce type (fig. 7). Curieusement on retrouve une figure très semblable sur la gravure de l’Afrique (fig. 8) [24]. Ces quatre gravures, étant inscrites en latin, trouvaient un marché partout en Europe [25].

Des représentations sur feuilles séparées des quatre continents « Europa, America, Africa et Asia » dessinées par Marcus Gheeraerts et gravées par Philip Galle à la fin du XVIe siècle sont peut-être celles qui ont le plus contribué à répandre l’image de l’Amérindien à la tête et aux reins emplumés. Dans le coin supérieur gauche de l’Amérique, apparaît un Amérindien de ce type (fig. 7). Curieusement on retrouve une figure très semblable sur la gravure de l’Afrique (fig. 8) [24]. Ces quatre gravures, étant inscrites en latin, trouvaient un marché partout en Europe [25].

Fig. 7. Détail d’America, gravure par Philip Galle, fin XVIe siècle.

|

Fig. 8. Détail d’Africa, gravure par Philip Galle, fin XVIe siècle.

|

II.3 Le XVIIe siècle

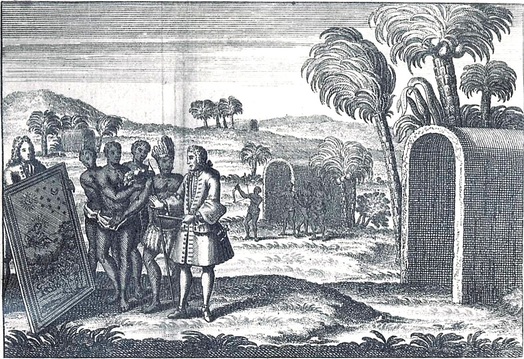

Au XVIIe siècle, l’image du stéréotype Amérindien se maintient. L’ouvrage le plus important dans ce sens est sans doute celui sur l’Amérique d’Arnoldus Montanus paru en hollandais à Amsterdam en 1671 et publié la même année en anglais à Londres sous le titre America et sous le nom de John Ogilby, traducteur et cartographe écossais. En 1673, une édition allemande de Montanus, également nommée America paraissait aussi à Amsterdam. Le frontispice de l’ouvrage montre un Amérindien sous un listel inscrit « America », avec coiffe et jupe de plumes, debout sur une grande coquille soutenue par des porteurs au milieu d’une scène dans un port. On trouve aussi à l’intérieur de l’ouvrage d’autres illustrations d’indigènes de l’Amérique du Sud ainsi représentés. Également, la traduction du cartographe John Ogilby inclut une carte intitulée Novissima et Accuratissima Totius Americae Descriptio qui montre en vignette le même genre de costume. On peut encore signaler les mêmes atours sur la carte de Pierre Duval intitulée « Le Canada » publiée à Paris par l’auteur en 1677 [26] et « L’Amérique septentrionale divisée en ses principales parties » par Alexis Hubert Jaillot, publiée à Paris, chez Jaillot en 1692. Notons aussi à ce sujet un dessin de la fin du XVIIe siècle intitulé « Amérindiens vendant du tabac à des marchands hollandais [27]. Mentionnons aussi une statue en marbre de Diane la Chasseresse en coiffe et jupe de plumes, nommée Amérique, par Gilles Guérin et Henri Emericq, terminée en 1679, qui se trouvait dans les jardins de Versailles jusqu’en 2008 et est à présent conservée dans la galerie basse du château de Versailles. Cette sculpture révèle que l’image stéréotype de l’Amérindien s’était nettement répandue en France dans le dernier quart du 17e siècle.

Au XVIIe siècle, l’image du stéréotype Amérindien se maintient. L’ouvrage le plus important dans ce sens est sans doute celui sur l’Amérique d’Arnoldus Montanus paru en hollandais à Amsterdam en 1671 et publié la même année en anglais à Londres sous le titre America et sous le nom de John Ogilby, traducteur et cartographe écossais. En 1673, une édition allemande de Montanus, également nommée America paraissait aussi à Amsterdam. Le frontispice de l’ouvrage montre un Amérindien sous un listel inscrit « America », avec coiffe et jupe de plumes, debout sur une grande coquille soutenue par des porteurs au milieu d’une scène dans un port. On trouve aussi à l’intérieur de l’ouvrage d’autres illustrations d’indigènes de l’Amérique du Sud ainsi représentés. Également, la traduction du cartographe John Ogilby inclut une carte intitulée Novissima et Accuratissima Totius Americae Descriptio qui montre en vignette le même genre de costume. On peut encore signaler les mêmes atours sur la carte de Pierre Duval intitulée « Le Canada » publiée à Paris par l’auteur en 1677 [26] et « L’Amérique septentrionale divisée en ses principales parties » par Alexis Hubert Jaillot, publiée à Paris, chez Jaillot en 1692. Notons aussi à ce sujet un dessin de la fin du XVIIe siècle intitulé « Amérindiens vendant du tabac à des marchands hollandais [27]. Mentionnons aussi une statue en marbre de Diane la Chasseresse en coiffe et jupe de plumes, nommée Amérique, par Gilles Guérin et Henri Emericq, terminée en 1679, qui se trouvait dans les jardins de Versailles jusqu’en 2008 et est à présent conservée dans la galerie basse du château de Versailles. Cette sculpture révèle que l’image stéréotype de l’Amérindien s’était nettement répandue en France dans le dernier quart du 17e siècle.

Fig. 9. Détail du frontispice de l’America d’Arnoldus Montanus, 1673.

II.4 Le XVIIIe siècle

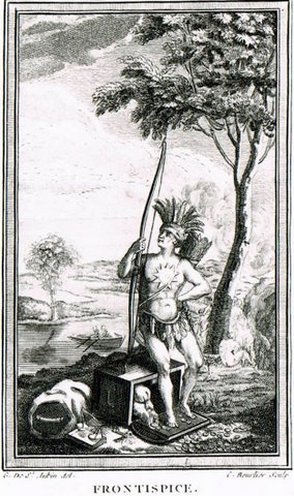

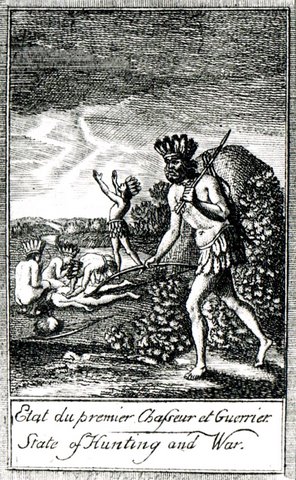

L’apparence des premiers habitants du Nouveau Monde devient de plus en plus connue grâce à des artistes amateurs entrainés à effectuer des relevés topographiques, venus surtout avec les troupes britanniques. Leurs nombreux dessins, réalisés d’après nature, nous révèlent des costumes faits de peaux, de pièces de vêtements européens et souvent d’une combinaison des deux. On y découvre parfois des panaches de plumes, mais pas de jupes du même genre. Par contre, les représentations en coiffe et jupe de plumes pour l’Amérique du Nord deviennent tellement nombreuses au cours du siècle, et particulièrement en iconographie imprimée, que j’ai placé une liste de celles retrouvées en fin d’article. L’une des images les plus surprenantes est l’illustration du frontispice de l’Almanach de Québec à la date tardive de 1796.

L’apparence des premiers habitants du Nouveau Monde devient de plus en plus connue grâce à des artistes amateurs entrainés à effectuer des relevés topographiques, venus surtout avec les troupes britanniques. Leurs nombreux dessins, réalisés d’après nature, nous révèlent des costumes faits de peaux, de pièces de vêtements européens et souvent d’une combinaison des deux. On y découvre parfois des panaches de plumes, mais pas de jupes du même genre. Par contre, les représentations en coiffe et jupe de plumes pour l’Amérique du Nord deviennent tellement nombreuses au cours du siècle, et particulièrement en iconographie imprimée, que j’ai placé une liste de celles retrouvées en fin d’article. L’une des images les plus surprenantes est l’illustration du frontispice de l’Almanach de Québec à la date tardive de 1796.

Fig. 9 (a) Un Amérindien en panache et jupe de plumes figure sur cette gravure où Lahontan montre un tableau aux Amérindiens. Publiée à l’origine dans Dialogues de Monsieur le baron de Lafontaine et d'un sauvage dans l'Amérique, 1704, p. 1. Bibliothèque et Archives Canada, photo C 99231.

Fig. 10. Frontispice de l’ouvrage de Bossu, Nouveaux Voyages …, 1769. BAC, photo C-27752.

Fig. 11. Frontispice de l’Almanach de Québec/The Quebec Almanack, 1796. BAC photo C-73275.

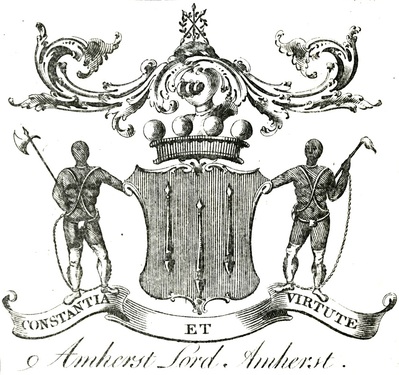

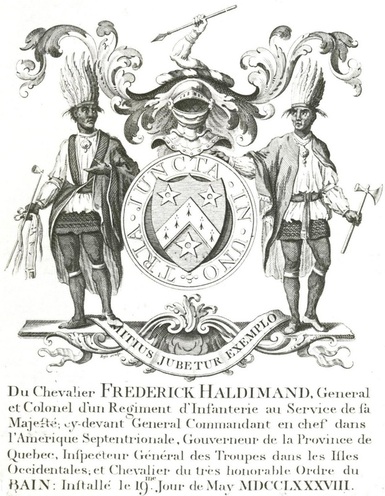

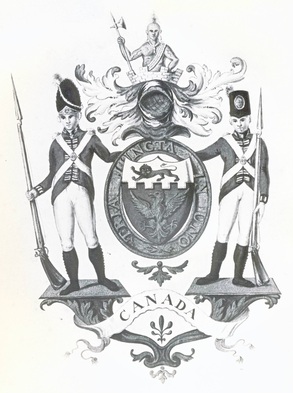

III. Abandon du stéréotype en héraldique

Notons au départ que les supports Amérindiens concédés au début de la colonisation en Amérique du Nord n’étaient pas tous des stéréotypes. Il a été démontré que les tenants (deux Béotucks) des armoiries concédés à Terre-Neuve par Charles I en 1637, bien que d’apparence un peu surprenante, portent une forme d’amure en baguettes de bois utilisée aussi par plusieurs nations amérindiennes à l’époque [28]. Au XVIIIe siècle, cette tendance au réalisme se généralise en héraldique. Les coiffes et jupes de plumes cèdent la place à des costumes plus vraisemblables pour les régions boréales et plus ou moins élaborés selon les saisons. En sont témoins les tenants concédés au vice-amiral sir Charles Saunders en 1761, au général sir Jeffery Amherst la même année, à sir Frederick Haldimand en 1786, le tenant senestre du général sir John Colborne en 1839 et le cimier du général Isaac Brock concédé après décès en 1812 [29]. Dans ces représentations on constate un souci prononcé de précision dans l’habillement et dans les ornements comme les colliers et médailes, et dans les autres accoutrements : calumets, avirons, ceintures wampum. L’armement est la plupart du temps précis sauf pour les haches qui parfois prennent davantage la forme d’hallebardes que de hache de traite que les Amérindiens se procuraient des Européens. Les haches dans les armoiries d’Amherst (fig. 12) et Brock (fig. 14) sont du genre hallebarde ; celles dans les armoiries de Saunders et Haldimand (fig. 13) sont réalistes [30].

Notons au départ que les supports Amérindiens concédés au début de la colonisation en Amérique du Nord n’étaient pas tous des stéréotypes. Il a été démontré que les tenants (deux Béotucks) des armoiries concédés à Terre-Neuve par Charles I en 1637, bien que d’apparence un peu surprenante, portent une forme d’amure en baguettes de bois utilisée aussi par plusieurs nations amérindiennes à l’époque [28]. Au XVIIIe siècle, cette tendance au réalisme se généralise en héraldique. Les coiffes et jupes de plumes cèdent la place à des costumes plus vraisemblables pour les régions boréales et plus ou moins élaborés selon les saisons. En sont témoins les tenants concédés au vice-amiral sir Charles Saunders en 1761, au général sir Jeffery Amherst la même année, à sir Frederick Haldimand en 1786, le tenant senestre du général sir John Colborne en 1839 et le cimier du général Isaac Brock concédé après décès en 1812 [29]. Dans ces représentations on constate un souci prononcé de précision dans l’habillement et dans les ornements comme les colliers et médailes, et dans les autres accoutrements : calumets, avirons, ceintures wampum. L’armement est la plupart du temps précis sauf pour les haches qui parfois prennent davantage la forme d’hallebardes que de hache de traite que les Amérindiens se procuraient des Européens. Les haches dans les armoiries d’Amherst (fig. 12) et Brock (fig. 14) sont du genre hallebarde ; celles dans les armoiries de Saunders et Haldimand (fig. 13) sont réalistes [30].

Fig. 12. Ex-libris de sir Jeffery Amherst, créé 1er baron Amherst en 1788, d’où la couronne au-dessus de l’écu. BAC, photo C-102839.

Fig. 13. Gravure des armoiries de sir Frederick Haldimand, créé chevalier de l’ordre du Bain en 1785. BAC, photo C-61699.

Fig. 14. Ici l’Amérindien en buste du cimier de sir Isaac Brock porte un collier, des boucles d’oreille, une ceinture de wampum, est tatoué et tient une hache. BAC C-7020.

Fig. 15. Il est intéressant de comparer ce traitement plus moderne du cimier du général Brock avec fig. 14. Beddoe’s Canadian Heraldry, p. 54.

IV. Le XXe siècle

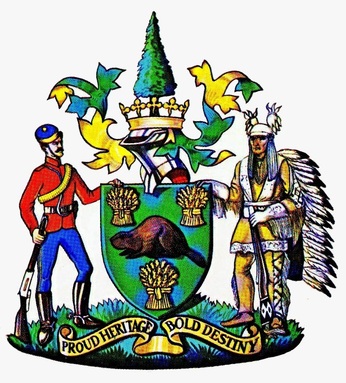

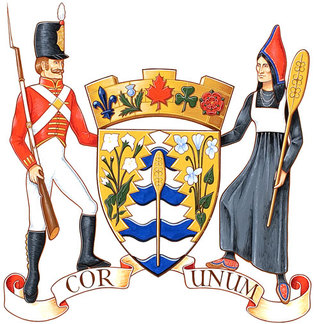

La concession de tenants Amérindiens se perpétue au XXe siècle du fait que le rôle des Premières Nations dans l’histoire du pays est de plus en plus reconnu et parce que les costumes traditionnels amérindiens ajoutent une touche d’exotisme à l’ensemble. Parfois, la présence amérindienne remonte à des armoiries plus anciennes comme c’est le cas des armoiries concédées à la Banque de Montréal en 1934 et à la ville de Toronto en 1961, dans les deux cas par les rois d’armes d’Angleterre. On retrouve encore l’Amérindien comme tenant senestre des armoiries concédées à la ville de Prince Albert en 1957.

Les symboles amérindiens deviennent de plus en plus présents dans les armoiries canadiennes après l’établissement de l’Autorité héraldique du Canada en 1988, une tendance qui se continue. Les Canadiens peuvent maintenant étudier ces créations dans le Registre des armoiries, drapeaux et insignes du Canada qui augmente toujours et qui, d’ici quelques années, sera complet.

La concession de tenants Amérindiens se perpétue au XXe siècle du fait que le rôle des Premières Nations dans l’histoire du pays est de plus en plus reconnu et parce que les costumes traditionnels amérindiens ajoutent une touche d’exotisme à l’ensemble. Parfois, la présence amérindienne remonte à des armoiries plus anciennes comme c’est le cas des armoiries concédées à la Banque de Montréal en 1934 et à la ville de Toronto en 1961, dans les deux cas par les rois d’armes d’Angleterre. On retrouve encore l’Amérindien comme tenant senestre des armoiries concédées à la ville de Prince Albert en 1957.

Les symboles amérindiens deviennent de plus en plus présents dans les armoiries canadiennes après l’établissement de l’Autorité héraldique du Canada en 1988, une tendance qui se continue. Les Canadiens peuvent maintenant étudier ces créations dans le Registre des armoiries, drapeaux et insignes du Canada qui augmente toujours et qui, d’ici quelques années, sera complet.

Fig. 16. Armoiries de Prince Albert, Saskatchewan, concédées par les rois d’armes d’Angleterre en 1957. Le tenant senestre est un Cri des Plaines. Beddoe’s Canadian Heraldry, p. 95.

Fig. 17. Armoiries concédées à la ville de Grand-Sault / Grand Falls, Nouveau-Brunswick, le 23 octobre 1996, vol. III, p. 124. Le tenant senestre est « une représentation de Malobiannah en costume Malécite au naturel tenant un aviron d'or ». Avec la permission de l’Autorité héraldique du Canada. © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.

Fig. 18. Armoiries concédées au Town of Gananoque, Ontario, le 11 octobre 2000, vol. IV, p. 56. Le tenant dextre est « une représentante des Premières Nations de la région ». Avec la permission de l’Autorité héraldique du Canada. © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.

Fig. 19. Armoiries concédées à Ville de Longueuil, Québec, le 10 mai 2004, vol. IV, p. 372. Les tenants et le cimier s’inspirent d’armoiries concédées à la famille Le Moyne de Longueuil en 1668 (L’Héraldique au Canada, 2007, p. 27-46). Avec la permission de l’Autorité héraldique du Canada. © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada

V. Une question délicate

Même si en armoiries les tenants tiennent une place d’honneur, il est souvent délicat d’inclure un représentant d’une ethnie spécifique dans des armoiries. Il y a toujours le danger de créer un stéréotype qui n’est même pas représentatif, ou d’habiller le personnage incorrectement. Un Métis de l’Ouest canadien vers 1885 serait sans doute approprié pour un descendant de cette ethnie, mais contestable pour un descendant d’un militaire qui a contribué à mater la rébellion du Nord-Ouest. Il existe des exemples concédés de ce genre. Le mépris et l’intransigeance du général Jeffery Amherst à l’endroit des Premières Nations provoquèrent en grande partie le soulèvement mené par Pontiac en 1763. Cette politique répressive existait déjà lorsqu’il reçu deux Amérindiens comme tenants le 19 May 1761 [31].

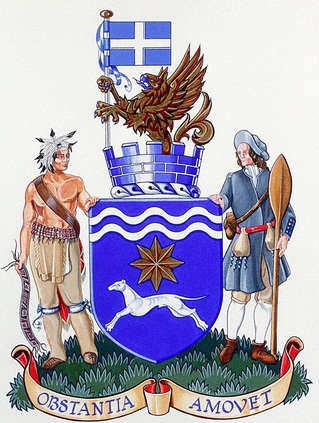

Les anciennes armoiries de Ville de LaSalle avaient pour tenant dextre un Iroquois avec un arc et un carquois rempli de flèches rappelant le massacre de Lachine en 1689 et à senestre un coureur des bois tenant un fusil. Dans les armories concédées par l’Autorité héraldique du Canada le 4 juin 1992 (vol. II : 170) l’Iroquois tient une ceinture de wampum et le coureur de bois tient un aviron en signe de réconciliation avec le passé (fig. 20).

Même si en armoiries les tenants tiennent une place d’honneur, il est souvent délicat d’inclure un représentant d’une ethnie spécifique dans des armoiries. Il y a toujours le danger de créer un stéréotype qui n’est même pas représentatif, ou d’habiller le personnage incorrectement. Un Métis de l’Ouest canadien vers 1885 serait sans doute approprié pour un descendant de cette ethnie, mais contestable pour un descendant d’un militaire qui a contribué à mater la rébellion du Nord-Ouest. Il existe des exemples concédés de ce genre. Le mépris et l’intransigeance du général Jeffery Amherst à l’endroit des Premières Nations provoquèrent en grande partie le soulèvement mené par Pontiac en 1763. Cette politique répressive existait déjà lorsqu’il reçu deux Amérindiens comme tenants le 19 May 1761 [31].

Les anciennes armoiries de Ville de LaSalle avaient pour tenant dextre un Iroquois avec un arc et un carquois rempli de flèches rappelant le massacre de Lachine en 1689 et à senestre un coureur des bois tenant un fusil. Dans les armories concédées par l’Autorité héraldique du Canada le 4 juin 1992 (vol. II : 170) l’Iroquois tient une ceinture de wampum et le coureur de bois tient un aviron en signe de réconciliation avec le passé (fig. 20).

Fig. 20. Armoiries concédées à Ville de LaSalle (maintenant arrondissement de LaSalle, Montréal), le 4 juin 1992, vol. II, p. 170. Avec la permission de l’Autorité héraldique du Canada. © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.

VI. Conclusion

Le premier exemple de l’Amérindien en coiffe et jupe de plumes a été le tenant dextre des armories concédées en 1632 à sir William Alexander, vicomte de Stirling. Par contre, le tenant senestre des premières armoiries accordées à la Nouvelle-Écosse semble bien avoir été l’homme sauvage traditionnel, les reins cernés de feuillage. Aucun document connu ne vient démontrer que le stéréotype avec plumes était associé aux armoiries de la province avant l’apparition du mouvement qui mena à leur rétablissement en 1929. Semblablement, le sceau de la Compagnie des Indes occidentales nous révèle deux hommes sauvages du même type comme tenants. Par contre, le stéréotype emplumé se retrouve comme tenants des armoiries de la Compagnie d'Occident, de la Compagnie des Indes, aussi comme tenants d’armories proposées pour le Canada et sur l’écu de Joseph-François Hertel de la Fresnière.

Les sources iconographiques de l’Amérindien en jupe et panache de plumes sont nombreuses. J’ai tenté d’inclure les principales images imprimées du stéréotype relatives au Canada, sans prétendre avoir réussi cet exploit. J’ai rejeté plusieurs illustrations où le phénomène de la jupe de plumes n’était pas clairement visible ou encore les nombreux exemples ou seulement la coiffe ou la jupe était de plumes, pas les deux. Les vignettes accompagnant les cartes s’appliquent souvent autant, et parfois davantage, au territoire actuel des États-Unis qu’au Canada. Parfois il s’agit de l’Amérique du Nord toute entière, voire des deux Amériques. Il en va de même pour les ouvrages comme l’America d’Arnoldus Montanus qui décrivent les deux continents. Les quelques pièces spécifiques aux États-Unis mentionnées ci-dessous ont pour unique but de montrer que l’image stéréotypée de l’Amérindien subsistait encore au moment où les treize colonies accédaient à l’indépendance et quelques années après. Un travail plus complet dans ce domaine reste à faire.

Des textes indiquent que les Amérindiens du Brésil se couvraient effectivement de plumes : « De plus nos Américains ont une quantité de poules communes (…) ils découpent les duvets et petites plumes plus menu [sic] que chair à pâté. Ils les font bouillir et les teignent en rouge, avec du Brésil puis ils se frottent d’une certaine gomme qu’ils ont propre à cela et se couvrent, emplument et chamarrent le corps les bras et les jambes » [32]. Il est plausible que les Indigènes du Sud ornaient leurs jupes de grandes plumes et il est bien documenté que les Amérindiens du Canada en coiffaient leur tête et les utilisaient comme ornements. Par contre, il ne semble pas que les nations nordiques aient porté des jupes entièrement emplumées. Pourtant cette image a migré très tôt vers le nord comme le confirme la carte du Canada de Pierre Duval publiée en 1677. Elle subsiste plus d’un siècle après cette date comme le démontre le frontispice de l’Almanach de Québec de 1796. Pourquoi l’héraldique a-t-elle adopté ce type parmi tant d’autres ? Ceci demeure obscur, mais il est clair que le stéréotype existait dès le début du XVIe siècle et s’est maintenu grâce à l’imprimerie.

Il était inévitable que le stéréotype cède à une vision plus réaliste de l’Amérindien. Il est toutefois intéressant qu’il a subsisté plus longtemps dans l’image imprimée que dans les armoiries. En effet, il a toujours existé deux tendances en héraldique, l’une qui tend vers la stylisation et l’autre vers une précision minutieuse pour certains éléments, parfois exigée par le récipiendaire des armoiries.

****

VII Appendice

Autres sources iconographiques du XVIIIe siècle

VII.1 Cartes

The Mississippi Basin par Johanne-Baptist Homann, ca. 1714, dans John Goss, The Mapping of North America, three centuries of map-making 1500-1860, Secaucus (New Jersey): Wellfleet Press, 1990, p. 110-11.

North America par Herman Moll, Londres, 1720, ibid., p. 118-119.

Henry Popple, A Map of the British Empire in America with the French and Spanish Setllements adjacent thereto, 1733. Site : http://www.davidrumsey.com/blog/2010/2/25/cartouches-decorative-map-titles, consulté le 15 avril 2015.

Henry Overton, America, Londres, ca. 1740, collection David M. Stewart, Montréal, dans Naissance de la Louisiane … loc. cit., p. 7, 85, 127, no 253.

The British Colonies in North America par John Mitchell, Londres, 1755; Goss, Mapping loc. cit., p. 130-131. La même carte est parue sous le nom : Amérique Septentrionale avec les Routes, Distances en miles, Limites et Éstablissements François et Anglais par le Docteur Mitchel, Paris, 1756, publiée par Georges-Louis Le Rouge. Un exemplaire à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Voir aussi le site : http://www.davidrumsey.com/blog/2010/2/25/cartouches-decorative-map-titles, consulté le 15 avril 2015.

L’abbé Jean Baptiste Louis Clouet, Carte d’Amérique divisée en ses principaux pays …, 1764. BAC, NMC A/1-2000/1764 : 54997.

British Dominions in America par Thomas Kitchin, Londres, 1770, Goss, op. cit., p. 140-141.

Thomas Jefferys North America dans A New Geographical and Historical Grammar, 1772.

A Map of the most Inhabited part of New England par Thomas Jefferys, 1776. Site :

http://www.davidrumsey.com/blog/2010/2/25/cartouches-decorative-map-titles, consulté le 15 avril 2015.

L’abbé Jean Baptiste Louis Clouet, Carte d’Amérique divisée en ses principaux pays …, 1782. BAC, NMC H1/1-2000/1782 : 11879. De nombreuses vignettes encadrent la carte dont plusieurs représentent les Amérindiens en coiffe et jupe de plumes.

Thomas Conder, North America agreeable to the most approved Maps and Charts dans John Hamilton Moore, A New and Complete Collection of Voyages and Travels …, Londres, 1785, BAC, photos C-125291, cartouche C- 125290.

VII.1 Estampes

Koning en Koningin van de Mississippi (Roi et reine du Mississippi) 1710, gravure, collection David M. Stewart, Montréal, dans Naissance de la Louisiane, tricentenaire des découvertes de Cavelier de La Salle. Catalogue d’exposition imprimé à Alençon, 1982, p. 78 et 87, no 265.

Le commerce que les Indiens du Mexique font avec les Français du port de Mississippi, Bibliothèque nationale de France, Estampes, Qb1 1717. Seulement l’Amérindien au centre est clairement vêtu de la coiffe et jupe de plumes. Naissance de la Louisiane, loc. cit., p. 73, no 221.

Amérindien appuyé sur son arc, dessin de Charles Beurlier, gravure de Gabriel de Saint-Aubin (fig. 10) dans Jean Bernard Bossu, Nouveaux Voyages aux Indes occidentales …, vol. 1, Paris : 1769, frontispice, BAC, photo C-127752. Représente un Amérindien de la région du Mississippi.

J.F. Marmontel, Les Incas, gravure, Paris, 1777. Inscription : « Arrête ! Commence par moi, je me défie de ma main, et, je veux mourir de la tienne ». Dans Mémoire d’une Amérique, La Rochelle : Musée du Nouveau Monde, 1980. p. 108, no 171.

État du premier Chasseur et Guerrier. / State of Hunting and War., J.G. Hochstetter graveur (fig. 11), Almanach de Québec, Québec, 1796, frontispice. BAC photo C-73275.

VII.3 Quelques pièces spécifiques aux États-Unis

Traité de Paix de 1783 dans M. A.-Léo Leymarie, Exposition rétrospective des colonies françaises de l’Amérique du Nord, Paris : Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1929, p. 153, no 8, planche 132.

Allégorie XVIIIe siècle : « Qui vole trop haut perd les ailes … » ibid., p. 153, n0 6, planche 135.

Médaille George Washington President 1792, BAC, collection de médailles, no H1653.

VII.4 Autres exemples

Des pendules de la fin du XVIIIe siècle sont ornées de statuettes d’Amérindiens ou de couples d’Amérindiens vêtus de la coiffe et jupe de plumes. Naissance de la Louisiane, loc. cit., p. 116, 118-119.

Quatre carreaux en faïence à glaçure stannifère, datés du XVIIIe siècle, présentent une image allégorique de chaque continent. Sur le carreau de l’Amérique, qui s’inspire d’une gravure de Théodore de Bry, quatre Amérindiens portent un roi ou chef sur une chaise munie de perches. Un sixième participant agite un éventail au bout d’un long manche pour rafraîchir le personnage sur la chaise. Les six Amérindiens revêtent tous le panache et la jupe de plumes. On peut voir l’image et la description de ce carreau sur le site de la Smithsonian Institution : https://collection.cooperhewitt.org/objects/69117209/ en cliquant sur There are 4 other images of this object, consulté le 9 avril 2015.

Le premier exemple de l’Amérindien en coiffe et jupe de plumes a été le tenant dextre des armories concédées en 1632 à sir William Alexander, vicomte de Stirling. Par contre, le tenant senestre des premières armoiries accordées à la Nouvelle-Écosse semble bien avoir été l’homme sauvage traditionnel, les reins cernés de feuillage. Aucun document connu ne vient démontrer que le stéréotype avec plumes était associé aux armoiries de la province avant l’apparition du mouvement qui mena à leur rétablissement en 1929. Semblablement, le sceau de la Compagnie des Indes occidentales nous révèle deux hommes sauvages du même type comme tenants. Par contre, le stéréotype emplumé se retrouve comme tenants des armoiries de la Compagnie d'Occident, de la Compagnie des Indes, aussi comme tenants d’armories proposées pour le Canada et sur l’écu de Joseph-François Hertel de la Fresnière.

Les sources iconographiques de l’Amérindien en jupe et panache de plumes sont nombreuses. J’ai tenté d’inclure les principales images imprimées du stéréotype relatives au Canada, sans prétendre avoir réussi cet exploit. J’ai rejeté plusieurs illustrations où le phénomène de la jupe de plumes n’était pas clairement visible ou encore les nombreux exemples ou seulement la coiffe ou la jupe était de plumes, pas les deux. Les vignettes accompagnant les cartes s’appliquent souvent autant, et parfois davantage, au territoire actuel des États-Unis qu’au Canada. Parfois il s’agit de l’Amérique du Nord toute entière, voire des deux Amériques. Il en va de même pour les ouvrages comme l’America d’Arnoldus Montanus qui décrivent les deux continents. Les quelques pièces spécifiques aux États-Unis mentionnées ci-dessous ont pour unique but de montrer que l’image stéréotypée de l’Amérindien subsistait encore au moment où les treize colonies accédaient à l’indépendance et quelques années après. Un travail plus complet dans ce domaine reste à faire.

Des textes indiquent que les Amérindiens du Brésil se couvraient effectivement de plumes : « De plus nos Américains ont une quantité de poules communes (…) ils découpent les duvets et petites plumes plus menu [sic] que chair à pâté. Ils les font bouillir et les teignent en rouge, avec du Brésil puis ils se frottent d’une certaine gomme qu’ils ont propre à cela et se couvrent, emplument et chamarrent le corps les bras et les jambes » [32]. Il est plausible que les Indigènes du Sud ornaient leurs jupes de grandes plumes et il est bien documenté que les Amérindiens du Canada en coiffaient leur tête et les utilisaient comme ornements. Par contre, il ne semble pas que les nations nordiques aient porté des jupes entièrement emplumées. Pourtant cette image a migré très tôt vers le nord comme le confirme la carte du Canada de Pierre Duval publiée en 1677. Elle subsiste plus d’un siècle après cette date comme le démontre le frontispice de l’Almanach de Québec de 1796. Pourquoi l’héraldique a-t-elle adopté ce type parmi tant d’autres ? Ceci demeure obscur, mais il est clair que le stéréotype existait dès le début du XVIe siècle et s’est maintenu grâce à l’imprimerie.

Il était inévitable que le stéréotype cède à une vision plus réaliste de l’Amérindien. Il est toutefois intéressant qu’il a subsisté plus longtemps dans l’image imprimée que dans les armoiries. En effet, il a toujours existé deux tendances en héraldique, l’une qui tend vers la stylisation et l’autre vers une précision minutieuse pour certains éléments, parfois exigée par le récipiendaire des armoiries.

****

VII Appendice

Autres sources iconographiques du XVIIIe siècle

VII.1 Cartes

The Mississippi Basin par Johanne-Baptist Homann, ca. 1714, dans John Goss, The Mapping of North America, three centuries of map-making 1500-1860, Secaucus (New Jersey): Wellfleet Press, 1990, p. 110-11.

North America par Herman Moll, Londres, 1720, ibid., p. 118-119.

Henry Popple, A Map of the British Empire in America with the French and Spanish Setllements adjacent thereto, 1733. Site : http://www.davidrumsey.com/blog/2010/2/25/cartouches-decorative-map-titles, consulté le 15 avril 2015.

Henry Overton, America, Londres, ca. 1740, collection David M. Stewart, Montréal, dans Naissance de la Louisiane … loc. cit., p. 7, 85, 127, no 253.

The British Colonies in North America par John Mitchell, Londres, 1755; Goss, Mapping loc. cit., p. 130-131. La même carte est parue sous le nom : Amérique Septentrionale avec les Routes, Distances en miles, Limites et Éstablissements François et Anglais par le Docteur Mitchel, Paris, 1756, publiée par Georges-Louis Le Rouge. Un exemplaire à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Voir aussi le site : http://www.davidrumsey.com/blog/2010/2/25/cartouches-decorative-map-titles, consulté le 15 avril 2015.

L’abbé Jean Baptiste Louis Clouet, Carte d’Amérique divisée en ses principaux pays …, 1764. BAC, NMC A/1-2000/1764 : 54997.

British Dominions in America par Thomas Kitchin, Londres, 1770, Goss, op. cit., p. 140-141.

Thomas Jefferys North America dans A New Geographical and Historical Grammar, 1772.

A Map of the most Inhabited part of New England par Thomas Jefferys, 1776. Site :

http://www.davidrumsey.com/blog/2010/2/25/cartouches-decorative-map-titles, consulté le 15 avril 2015.

L’abbé Jean Baptiste Louis Clouet, Carte d’Amérique divisée en ses principaux pays …, 1782. BAC, NMC H1/1-2000/1782 : 11879. De nombreuses vignettes encadrent la carte dont plusieurs représentent les Amérindiens en coiffe et jupe de plumes.

Thomas Conder, North America agreeable to the most approved Maps and Charts dans John Hamilton Moore, A New and Complete Collection of Voyages and Travels …, Londres, 1785, BAC, photos C-125291, cartouche C- 125290.

VII.1 Estampes

Koning en Koningin van de Mississippi (Roi et reine du Mississippi) 1710, gravure, collection David M. Stewart, Montréal, dans Naissance de la Louisiane, tricentenaire des découvertes de Cavelier de La Salle. Catalogue d’exposition imprimé à Alençon, 1982, p. 78 et 87, no 265.

Le commerce que les Indiens du Mexique font avec les Français du port de Mississippi, Bibliothèque nationale de France, Estampes, Qb1 1717. Seulement l’Amérindien au centre est clairement vêtu de la coiffe et jupe de plumes. Naissance de la Louisiane, loc. cit., p. 73, no 221.

Amérindien appuyé sur son arc, dessin de Charles Beurlier, gravure de Gabriel de Saint-Aubin (fig. 10) dans Jean Bernard Bossu, Nouveaux Voyages aux Indes occidentales …, vol. 1, Paris : 1769, frontispice, BAC, photo C-127752. Représente un Amérindien de la région du Mississippi.

J.F. Marmontel, Les Incas, gravure, Paris, 1777. Inscription : « Arrête ! Commence par moi, je me défie de ma main, et, je veux mourir de la tienne ». Dans Mémoire d’une Amérique, La Rochelle : Musée du Nouveau Monde, 1980. p. 108, no 171.

État du premier Chasseur et Guerrier. / State of Hunting and War., J.G. Hochstetter graveur (fig. 11), Almanach de Québec, Québec, 1796, frontispice. BAC photo C-73275.

VII.3 Quelques pièces spécifiques aux États-Unis

Traité de Paix de 1783 dans M. A.-Léo Leymarie, Exposition rétrospective des colonies françaises de l’Amérique du Nord, Paris : Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1929, p. 153, no 8, planche 132.

Allégorie XVIIIe siècle : « Qui vole trop haut perd les ailes … » ibid., p. 153, n0 6, planche 135.

Médaille George Washington President 1792, BAC, collection de médailles, no H1653.

VII.4 Autres exemples

Des pendules de la fin du XVIIIe siècle sont ornées de statuettes d’Amérindiens ou de couples d’Amérindiens vêtus de la coiffe et jupe de plumes. Naissance de la Louisiane, loc. cit., p. 116, 118-119.

Quatre carreaux en faïence à glaçure stannifère, datés du XVIIIe siècle, présentent une image allégorique de chaque continent. Sur le carreau de l’Amérique, qui s’inspire d’une gravure de Théodore de Bry, quatre Amérindiens portent un roi ou chef sur une chaise munie de perches. Un sixième participant agite un éventail au bout d’un long manche pour rafraîchir le personnage sur la chaise. Les six Amérindiens revêtent tous le panache et la jupe de plumes. On peut voir l’image et la description de ce carreau sur le site de la Smithsonian Institution : https://collection.cooperhewitt.org/objects/69117209/ en cliquant sur There are 4 other images of this object, consulté le 9 avril 2015.

THE AMERINDIAN STEREOTYPE IN CANADIAN HERALDRY: IT’S EVOLUTION IN RELATION WITH PRINTED IMAGERY

Summary

The first example in Canadian heraldry of a stereotyped member of the First Nations wearing feathered headdress and kilt is the dexter supporter of the coat of arms of the Earl of Stirling in 1632. The sinister supporter of the arms of Nova Scotia granted in 1625, or slightly earlier, is depicted or described in the earliest documents available on the subject as the traditional wild man with leaves about the loins. It is probably the Amerindian in the arms of the Earl of Stirling which became the model for the supporter of the present arms of Nova Scotia reinstated in 1929. The supporters of the arms the Compagnie des Indes occidentals, granted in 1664, are likewise represented on its seal as two wild men each holding a club (Fig. 2). On the other hand, a number of commercial companies in New France adopted the doubly feathered supporters, head and skirt, namely the Compagnie d'Occident established in 1717 and the Compagnie des Indes sometimes called Compagnie perpétuelle des Indes, established in 1719, which in fact used the same arms as the Compagnie d'Occident (Fig. 3, 5). Armorial bearings proposed, though never granted, for the Royal Province of Canada instituted by Louis XIV in 1663 featured the sun symbol of Louis XIV in chief over the semy of fleurs-de-lis and had supporters identical to those of the Compagnie d’Occident created in 1717 (Fig. 4). Because the proposed arms for Canada have an obvious reference to Louis XIV who died in 1715 and are seen with the arms the Compagnie d’Occident on a 1718 map by Nicolas de Fer, they seemingly were conceived during the last years of the Sun King.

The arms granted to Joseph-François Hertel de la Fresnière in 1716 display the stereotyped Amerindian on the shield itself and holding a harrow (herse), which is a reference to the name Hertel. Although the blazon does not specify this, the feathers of Hertel’s supporters are of several colours. We find the same pattern in the arms of the Worshipful Company of Distillers of London chartered in 1638: an Indian, vested round the waist with feathers of various colours, wreathed about the temples with feathers, as the last; in his hand a bow, and at his back a quiver of arrows, all proper.

For the Americas, we also encounter feathered headgear and skirts in the arms granted to the Lords Proprietors of the Carolinas, the dexter supporter being an Amerindian woman breastfeeding her child and the sinister supporter an Amerindian man holding an arrow. The stereotype also appears as supporters of the arms of New Caledonia also called the Darien Venture Colony, Lyon Register 1698. Darien is a region on the Isthmus of Panama and Caledonia is the Latin name given by the Romans to the land that comprised today's Scotland. The Company of Scotland trading to Africa and the lndies, Lyon Register 1696, and the arms of Jamaica, granted 1661, also feature similar supporters.

The first known iconographic depiction of inhabitants of the New World sporting feather skirts and headdresses is a 1505 engraving published in Germany showing the Tupinambas of Brazil and clearly identifying them as cannibals (Fig. 6). The early works and maps relating to Canada did not show this stereotype, but it began appearing in works relating to North America such as Théodore de Bry’s Grands Voyages, published in a number of languages from 1590. One important series published ca. 1595 as separate sheets, drawn by Marcus Gheeraerts and engraved by Philip Galle, depicts typical features of the four continents. A representation of a member of the First Nations dressed in feathered skirt and headgear appears clearly in the upper left corner of the engraving titled “America” (Fig. 7).

In the second half of the eighteenth century, a number of amateur artists trained as topographers arrived with the British troops and drew from nature more realistic depictions of Amerindians dressed in leather or European fabrics, often combining both, wearing more or less clothing depending on the seasons. In the field of heraldry, which came under the British Crown after 1763, a more realistic view of the members of the First Nations of North America emerged as exemplified by the supporters granted to Sir Jeffery Amherst and Sir Frederick Haldimand in the second half of the century (Figs. 12-13). Contrary to this new trend in heraldry, the number of printed images of the stereotype for eighteenth century North America is so great that they are listed at the end of the article. One very striking example appears as the frontispiece of The Quebec Almanack at the late date of 1796 (Fig. 11).

The trend to represent Amerindians in realistic traditional costumes continued in the heraldry of the nineteenth and twentieth centuries, some of these representations being taken from existing freely adopted arms, for instance the arms of the Bank of Montreal (granted 1934) and the arms of Toronto (granted 1961). The trend was continued with the establishment of the Canadian Heraldic Authority in 1988, all the more so that the role of the First Nations in Canadian history has been gaining greater recognition (Figs 17-18).

Although supporters occupy a place of honour in heraldry, it can still be a delicate matter to place a representative of another ethnicity in that position. The well recorded scornful attitude of General Amherst towards the First Nations and his disastrous policies resulted in the uprising led by Pontiac. Given this historical fact, it seems entirely inappropriate that Amerindian supporters should be present in his armorial bearings granted in 1761 (Fig. 12). The arms granted to Ville de LaSalle in 1992 are based on older ones where the Amerindian dexter supporter carried a quiver full arrows and an arc in remembrance of a tragic massacre of the inhabitants of Lachine in 1689. The sinister supporter was a coureur de bois holding a gun. In the granted arms, as symbols of reconciliation with the past, the dexter supporter holds a wampum belt and the coureur de bois a paddle (Fig. 20). A.V.

The arms granted to Joseph-François Hertel de la Fresnière in 1716 display the stereotyped Amerindian on the shield itself and holding a harrow (herse), which is a reference to the name Hertel. Although the blazon does not specify this, the feathers of Hertel’s supporters are of several colours. We find the same pattern in the arms of the Worshipful Company of Distillers of London chartered in 1638: an Indian, vested round the waist with feathers of various colours, wreathed about the temples with feathers, as the last; in his hand a bow, and at his back a quiver of arrows, all proper.

For the Americas, we also encounter feathered headgear and skirts in the arms granted to the Lords Proprietors of the Carolinas, the dexter supporter being an Amerindian woman breastfeeding her child and the sinister supporter an Amerindian man holding an arrow. The stereotype also appears as supporters of the arms of New Caledonia also called the Darien Venture Colony, Lyon Register 1698. Darien is a region on the Isthmus of Panama and Caledonia is the Latin name given by the Romans to the land that comprised today's Scotland. The Company of Scotland trading to Africa and the lndies, Lyon Register 1696, and the arms of Jamaica, granted 1661, also feature similar supporters.

The first known iconographic depiction of inhabitants of the New World sporting feather skirts and headdresses is a 1505 engraving published in Germany showing the Tupinambas of Brazil and clearly identifying them as cannibals (Fig. 6). The early works and maps relating to Canada did not show this stereotype, but it began appearing in works relating to North America such as Théodore de Bry’s Grands Voyages, published in a number of languages from 1590. One important series published ca. 1595 as separate sheets, drawn by Marcus Gheeraerts and engraved by Philip Galle, depicts typical features of the four continents. A representation of a member of the First Nations dressed in feathered skirt and headgear appears clearly in the upper left corner of the engraving titled “America” (Fig. 7).

In the second half of the eighteenth century, a number of amateur artists trained as topographers arrived with the British troops and drew from nature more realistic depictions of Amerindians dressed in leather or European fabrics, often combining both, wearing more or less clothing depending on the seasons. In the field of heraldry, which came under the British Crown after 1763, a more realistic view of the members of the First Nations of North America emerged as exemplified by the supporters granted to Sir Jeffery Amherst and Sir Frederick Haldimand in the second half of the century (Figs. 12-13). Contrary to this new trend in heraldry, the number of printed images of the stereotype for eighteenth century North America is so great that they are listed at the end of the article. One very striking example appears as the frontispiece of The Quebec Almanack at the late date of 1796 (Fig. 11).

The trend to represent Amerindians in realistic traditional costumes continued in the heraldry of the nineteenth and twentieth centuries, some of these representations being taken from existing freely adopted arms, for instance the arms of the Bank of Montreal (granted 1934) and the arms of Toronto (granted 1961). The trend was continued with the establishment of the Canadian Heraldic Authority in 1988, all the more so that the role of the First Nations in Canadian history has been gaining greater recognition (Figs 17-18).

Although supporters occupy a place of honour in heraldry, it can still be a delicate matter to place a representative of another ethnicity in that position. The well recorded scornful attitude of General Amherst towards the First Nations and his disastrous policies resulted in the uprising led by Pontiac. Given this historical fact, it seems entirely inappropriate that Amerindian supporters should be present in his armorial bearings granted in 1761 (Fig. 12). The arms granted to Ville de LaSalle in 1992 are based on older ones where the Amerindian dexter supporter carried a quiver full arrows and an arc in remembrance of a tragic massacre of the inhabitants of Lachine in 1689. The sinister supporter was a coureur de bois holding a gun. In the granted arms, as symbols of reconciliation with the past, the dexter supporter holds a wampum belt and the coureur de bois a paddle (Fig. 20). A.V.