De précieux bijoux de famille : une légende au sujet du castor

Auguste Vachon, héraut Outaouais émérite

Version revue et augmentée initialement publiée dans Heraldry in Canada / L’Héraldique au Canada, vol. 42, no 14, année 2008, p. 76-83.

N.B. Tous les sites web ont été visités le 16 juin 2017.

Un ouvrage de Peter Gwynn-Jones, ancien Garter Principal King of Arms (roi d’armes Jarretière), reproduit, sous forme de cimier, un castor de gueules se mordant les testicules d’or, d’après une ébauche d’armoiries datant de 1458 [1]. Ce geste reflète une légende qui remonte à l’Antiquité et qui attribue aux appendices de l’animal une valeur médicinale si grande que le castor se les ampute avec ses dents aiguisées et les lance au chasseur afin d’épargner sa vie. On a même prétendu que, si le castor était à nouveau confronté par un chasseur à la suite de cette délicate opération, il se tenait debout pour montrer qu’il s’était déjà sacrifié à la cupidité humaine et qu’on devait désormais le laisser en paix. Ce comportement du castor est décrit dans une des fables d’Ésope (fin du VII e et début du VIe siècles av. J.-C.) et dans le Physiologue, un bestiaire allégorique rédigé au IIe siècle [2].

Fig. 1. Un castor d’or amputant ses testicules de gueules. D’après Rodney Dennys, The Heraldic Imagination, p. 151.

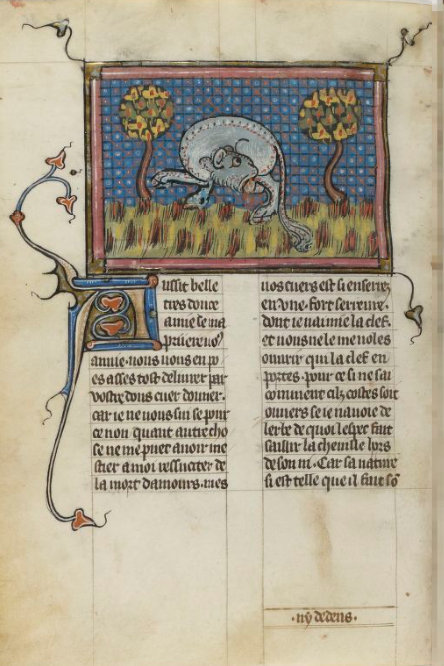

Fig. 2. Ce pauvre castor qui se sacrifie les génitoires est méconnaissable. Image tirée de « Isopet II de Paris, [traduction anonyme du Novus Aesopus d’Alexandre Neckam]; Richard de Fournival, Bestiaire d’Amours 1330-1350 », folio 81. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France ». Voir l’original :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452195w/f166.item.zoom.

Plusieurs castors invraisemblables se retrouvent sur ce site: https://www.google.ca/search?q=beaver+castrating+himself&tbm=isch&imgil=znA-AEqiqq4RfM%253A%253B76wCtLaFELlKJM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.wired.com%25252F2014%25252F10%25252Ffantastically-wrong-people-used-think-beavers-bit-testicles%25252F&source=iu&pf=m&fir=znA-AEqiqq4RfM%253A%252C76wCtLaFELlKJM%252C_&usg=__MyErAQYr_OwE-lDyBzl3UrxZxso%3D&biw=1236&bih=861&ved=0ahUKEwizrLL-06LUAhUK5YMKHWggBR8QyjcIRg&ei=_i4zWbO1BYrKjwTowJT4AQ#imgrc=znA-AEqiqq4RfM

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452195w/f166.item.zoom.

Plusieurs castors invraisemblables se retrouvent sur ce site: https://www.google.ca/search?q=beaver+castrating+himself&tbm=isch&imgil=znA-AEqiqq4RfM%253A%253B76wCtLaFELlKJM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.wired.com%25252F2014%25252F10%25252Ffantastically-wrong-people-used-think-beavers-bit-testicles%25252F&source=iu&pf=m&fir=znA-AEqiqq4RfM%253A%252C76wCtLaFELlKJM%252C_&usg=__MyErAQYr_OwE-lDyBzl3UrxZxso%3D&biw=1236&bih=861&ved=0ahUKEwizrLL-06LUAhUK5YMKHWggBR8QyjcIRg&ei=_i4zWbO1BYrKjwTowJT4AQ#imgrc=znA-AEqiqq4RfM

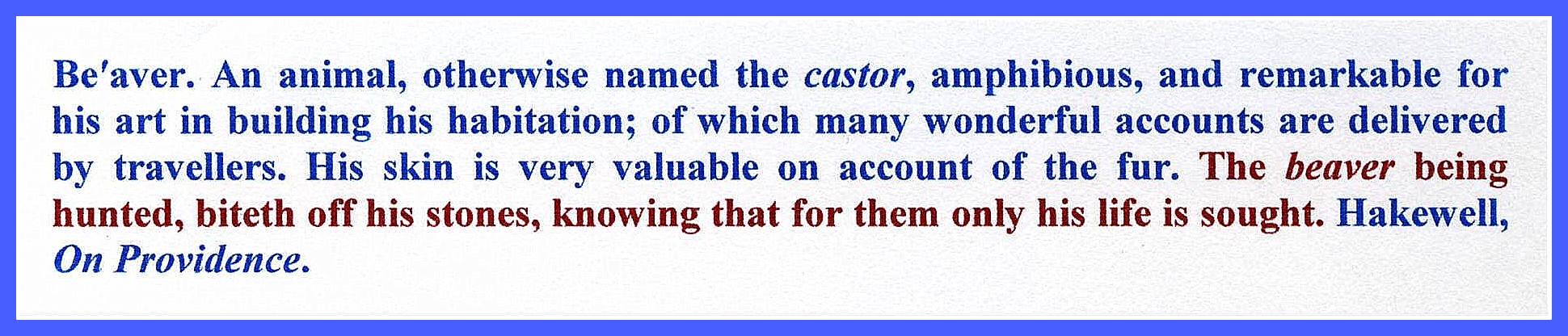

La légende du castor sacrifiant ses génitoires pour sauver sa vie s’est perpétuée au long des siècles. Plusieurs manuscrits enluminés du Moyen Âge reprennent ce même thème, sauf que le malheureux castor y subit une double mutilation, son apparence n’ayant rien à voir avec le castor véritable, qu’il s’agisse du Castor canadensis ou d’autres espèces (fig. 2). On retrouve la même légende au XVIIIe siècle, par exemple, dans le fameux dictionnaire de Samuel Johnson paru en 1755 et réédité plusieurs fois (fig. 4).

Pourtant cette fabuleuse croyance était déjà discréditée par un jésuite venu en Nouvelle-France près d’un siècle auparavant. Natif d’Aubenas en Ardèche, Louis Nicolas avait séjourné dans la colonie de 1664 à 1674. Étant un grand naturaliste, il avait préparé, à son retour en France, un imposant manuscrit accompagné de dessins, consacré à la flore et la faune du Nouveau Monde. Nicolas était un homme de terrain et méprisait ceux qui discouraient « savamment » sur la nature sans sortir de leur cabinet [3]. Voici ce qu’il nous dit de la légende de l’automutilation du castor :

« Les testicules de castor que la médecine appelle castoréum, et les chasseurs indiens (Ouissinak) sont excellents pour diverses maladies, les femmes qui sont travaillées du mal de mère [malaises de la grossesse] s’en trouvent fort bien quand on leur en brûle auprès du nez, et quand on leur en fait sentir la mauvaise odeur. La livre se vend jusqu’à 20 écus [4].

»Toute la chair de testicules n’est pas propre pour les médicaments, et il faut savoir faire le choix et savoir distinguer parmi 4 testicules que la bête a, quels sont les 2 qui servent à la médecine : car les autres 2 ne valent rien qu’à jeter aux chiens. Ceux qui sont bien choses [les bonnes choses] se mettent dans la composition de la thériaque, les testicules qui sont pleins d’humeurs sont les bons, et c’est ceux là qu’il faut choisir. »

[…]

« Il n’est pas encore vrai de dire, et on amuse un pêcheur par ces agréables menteries [mensonges] quand on dit que le castor se sentant pressé du chasseur, s’arrache les testicules : afin que le chasseur se contentant de cela, et pour la bonne odeur qu’on suppose faussement que les testicules du castor ont et les autres utilités qu’on recherche en le poursuivant à mort. Cet animal tire toujours de long [s’enfuit] quand on le poursuit : ou il se jette dans l’eau sans se couper les testicules; qui bien loin d’avoir quelque odeur agréable sont fort puants [5]. »

Pourtant cette fabuleuse croyance était déjà discréditée par un jésuite venu en Nouvelle-France près d’un siècle auparavant. Natif d’Aubenas en Ardèche, Louis Nicolas avait séjourné dans la colonie de 1664 à 1674. Étant un grand naturaliste, il avait préparé, à son retour en France, un imposant manuscrit accompagné de dessins, consacré à la flore et la faune du Nouveau Monde. Nicolas était un homme de terrain et méprisait ceux qui discouraient « savamment » sur la nature sans sortir de leur cabinet [3]. Voici ce qu’il nous dit de la légende de l’automutilation du castor :

« Les testicules de castor que la médecine appelle castoréum, et les chasseurs indiens (Ouissinak) sont excellents pour diverses maladies, les femmes qui sont travaillées du mal de mère [malaises de la grossesse] s’en trouvent fort bien quand on leur en brûle auprès du nez, et quand on leur en fait sentir la mauvaise odeur. La livre se vend jusqu’à 20 écus [4].

»Toute la chair de testicules n’est pas propre pour les médicaments, et il faut savoir faire le choix et savoir distinguer parmi 4 testicules que la bête a, quels sont les 2 qui servent à la médecine : car les autres 2 ne valent rien qu’à jeter aux chiens. Ceux qui sont bien choses [les bonnes choses] se mettent dans la composition de la thériaque, les testicules qui sont pleins d’humeurs sont les bons, et c’est ceux là qu’il faut choisir. »

[…]

« Il n’est pas encore vrai de dire, et on amuse un pêcheur par ces agréables menteries [mensonges] quand on dit que le castor se sentant pressé du chasseur, s’arrache les testicules : afin que le chasseur se contentant de cela, et pour la bonne odeur qu’on suppose faussement que les testicules du castor ont et les autres utilités qu’on recherche en le poursuivant à mort. Cet animal tire toujours de long [s’enfuit] quand on le poursuit : ou il se jette dans l’eau sans se couper les testicules; qui bien loin d’avoir quelque odeur agréable sont fort puants [5]. »

Fig. 3. « Amic ou castor », dessin au lavis de sépia par Louis Nicolas, vers 1700. Cette illustration est tirée du fac-similé publié sous le titre Les raretés des Indes « Codex Canadiensis » par la Librairie Maurice Chamonal, Paris, 1930, p. 37. Le carnet original de Nicolas est conservé au Thomas Gilcrease Institute of American History and Art à Tulsa, Oklahoma. Voir l’original : https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/026014/f1/4726.7.037-v5.jpg.

Précisons en premier lieu que le castor ne bénéficie pas de quatre testicules. Nicolas confond la paire de glandes qui produisent le castoréum avec des gonades mâles. Cette confusion s’est perpétuée jusqu’à nos jours. On trouve sous « castoréum » dans Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007: « Substance huileuse, à odeur forte, obtenue à partir des glandes sexuelles du castor, utilisée comme fixateur en parfumerie et comme remède antispasmodique. » Ces glandes, qui ont la forme de poires, sont situées immédiatement à l’arrière des testicules, du côté de la queue. Elles se retrouvent aussi chez les femelles. Le castor enduit sa fourrure de castoréum pour l'imperméabiliser et pour marquer son territoire. Étant un excellent fixateur, on utilise aussi cette sécrétion glandulaire dans la fabrication de parfums [6]. Ceci dit, il est un peu désolant de constater que le père Nicolas juge les vraies glandes génitales du castor à n’être bonnes qu’à donner la curée aux chiens.

Le baron de Lahontan a fait une mise au point concernant la source du castoréum tout en ignorant à quoi il sert vraiment :

« Les naturalistes se trompent grossièrement lorsqu’ils prétendent que ces animaux [les castors] se coupent les testicules quand les chasseurs les poursuivent. C’est une vision [fantaisie] toute pure, car la partie que les médecins appellent castoréum, ne réside point là, elle est renfermée dans une certaine poche que la nature semble avoir faite exprès pour ces animaux. Ils s’en servent pour se dégacer [dégager] les dents, quand ils ont mordu quelques arbrisseaux gommeux.

[…]

»Si ces animaux savaient la raison pour laquelle on leur fait la guerre, ils devraient s’écorcher tout vif, puisqu’on n’en veut qu’à leur peau; car le castoréum n’est rien en comparaison de ce qu’elle vaut [7]. »

Castor est à l’origine un nom grec et latin. Peut-on faire un rapprochement, comme on l’a souvent fait, entre ce nom et le verbe latin castrare? Ce verbe signifie bien châtrer, mais il signifie également émonder, élaguer, tailler (arbre) [8]. Il semble que le rapprochement le plus plausible porterait plutôt sur l’habilité du castor à couper des arbres, à les émonder, à les tailler en morceaux, car c’est la première chose qui frappe chez ce rongeur. Associer le mot castor à châtrer me semble relever d’un désir d’alimenter la légende de l’autocastration. Cette légende revêt un symbole de sacrifice et une image frappante qui a de fortes résonances psychologiques chez l’homme. De plus, le monde est avide de phénomènes mystérieux ou inusités.

La légende de l’automutilation ajoute une dimension fabuleuse au castor, mais qui cadre assez mal avec sa réputation d’animal terre à terre, laborieux et d’une remarquable aptitude à construire des digues et des cabanes. Néanmoins, cette réputation de constructeur a donné naissance à des visions non moins fabuleuses de colonies de castors hautement organisées, travaillant ensemble à des entreprises titanesques. Par exemple, l’une des cartes des deux Amériques de Nicolas de Fer, publiée en 1698, est ornée d’une scène où des castors construisent une digue sous les chutes Niagara. Le texte en marge nous informe qu’ils sont organisés en corps de métier sous le commandement d’un architecte. On y voit des bûcherons qui abattent de gros arbres, des charpentiers qui taillent des branches, des porteurs de bois, des faiseurs de mortiers, des transporteurs de mortier sur la queue, des maçons qui bâtissent la chaussée et des ouvriers qui affermissent la maçonnerie en tapant de leur queue. Parmi eux figurent aussi un « inspecteur des invalides » et un castor « incommodé de la queue pour avoir trop travaillé » [9]. Le fabuliste Jean de La Fontaine, écrivant quelques décennies plus tôt, présente à peu près la même image des castors au travail :

« Après un lit de bois, est un lit de mortier./Chaque Castor agit; commune en est la tâche;/Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche./Maint maître d’œuvre y court, et tient haut le bâton./La république de Platon/Ne serait rien que l’apprentie/De cette famille amphibie [10]. »

Comme objet de mythe, il n’est pas surprenant que le castor trouve sa place dans la ménagerie héraldique [11]. Il possède aussi des attributs propres à la stylisation : de grandes dents, de grands pieds arrière palmés et une imposante queue aplatie. Par contre, il est doté de courtes pattes, d’un corps trapu et d’un dos arqué. Certes, il se prête bien à la caricature et à la bande dessinée [12], mais il est difficile de lui donner l’air digne et imposant qu’on s’attend de lui en héraldique. Voilà un beau défi pour les artistes!

Le baron de Lahontan a fait une mise au point concernant la source du castoréum tout en ignorant à quoi il sert vraiment :

« Les naturalistes se trompent grossièrement lorsqu’ils prétendent que ces animaux [les castors] se coupent les testicules quand les chasseurs les poursuivent. C’est une vision [fantaisie] toute pure, car la partie que les médecins appellent castoréum, ne réside point là, elle est renfermée dans une certaine poche que la nature semble avoir faite exprès pour ces animaux. Ils s’en servent pour se dégacer [dégager] les dents, quand ils ont mordu quelques arbrisseaux gommeux.

[…]

»Si ces animaux savaient la raison pour laquelle on leur fait la guerre, ils devraient s’écorcher tout vif, puisqu’on n’en veut qu’à leur peau; car le castoréum n’est rien en comparaison de ce qu’elle vaut [7]. »

Castor est à l’origine un nom grec et latin. Peut-on faire un rapprochement, comme on l’a souvent fait, entre ce nom et le verbe latin castrare? Ce verbe signifie bien châtrer, mais il signifie également émonder, élaguer, tailler (arbre) [8]. Il semble que le rapprochement le plus plausible porterait plutôt sur l’habilité du castor à couper des arbres, à les émonder, à les tailler en morceaux, car c’est la première chose qui frappe chez ce rongeur. Associer le mot castor à châtrer me semble relever d’un désir d’alimenter la légende de l’autocastration. Cette légende revêt un symbole de sacrifice et une image frappante qui a de fortes résonances psychologiques chez l’homme. De plus, le monde est avide de phénomènes mystérieux ou inusités.

La légende de l’automutilation ajoute une dimension fabuleuse au castor, mais qui cadre assez mal avec sa réputation d’animal terre à terre, laborieux et d’une remarquable aptitude à construire des digues et des cabanes. Néanmoins, cette réputation de constructeur a donné naissance à des visions non moins fabuleuses de colonies de castors hautement organisées, travaillant ensemble à des entreprises titanesques. Par exemple, l’une des cartes des deux Amériques de Nicolas de Fer, publiée en 1698, est ornée d’une scène où des castors construisent une digue sous les chutes Niagara. Le texte en marge nous informe qu’ils sont organisés en corps de métier sous le commandement d’un architecte. On y voit des bûcherons qui abattent de gros arbres, des charpentiers qui taillent des branches, des porteurs de bois, des faiseurs de mortiers, des transporteurs de mortier sur la queue, des maçons qui bâtissent la chaussée et des ouvriers qui affermissent la maçonnerie en tapant de leur queue. Parmi eux figurent aussi un « inspecteur des invalides » et un castor « incommodé de la queue pour avoir trop travaillé » [9]. Le fabuliste Jean de La Fontaine, écrivant quelques décennies plus tôt, présente à peu près la même image des castors au travail :

« Après un lit de bois, est un lit de mortier./Chaque Castor agit; commune en est la tâche;/Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche./Maint maître d’œuvre y court, et tient haut le bâton./La république de Platon/Ne serait rien que l’apprentie/De cette famille amphibie [10]. »

Comme objet de mythe, il n’est pas surprenant que le castor trouve sa place dans la ménagerie héraldique [11]. Il possède aussi des attributs propres à la stylisation : de grandes dents, de grands pieds arrière palmés et une imposante queue aplatie. Par contre, il est doté de courtes pattes, d’un corps trapu et d’un dos arqué. Certes, il se prête bien à la caricature et à la bande dessinée [12], mais il est difficile de lui donner l’air digne et imposant qu’on s’attend de lui en héraldique. Voilà un beau défi pour les artistes!

****

Summary

Precious Family Jewels: A Legend about the Beaver

Precious Family Jewels: A Legend about the Beaver

The Art of Heraldry by Peter Gwynn-Jones, Garter Principal King of Arms, (p. 32) displays a crest, apparently not granted and based on a 1458 manuscript, of a beaver Gules with scrotum Or castrating itself. This painful image reflects a legend, going back to the fables of Aesop (sixth-seventh centuries B.C.) and to the allegorical bestiary called the Physiologus, written in the second century. According to ancient lore, the testicles of the beaver had such huge medicinal value that the poor creature bit them off and left them to the hunter to save its life (fig. 1 & 2). We still find this notion perpetrated in Samuel Johnson’s famous Dictionary, first published in 1755, and reedited many times (fig. 4).

Fig. 4. Definition of the beaver in Samuel Johnson`s Dictionary.

The self-castration story was already ridiculed by Louis Nicolas, a Jesuit missionary stationed in New France from 1664 to1674. Being a close observer of nature, Nicolas states that the beaver has four testicles, two of them containing the castoreum, which has important medicinal properties, and the other two being of no use but to feed the dogs. Nicolas further discredits the notion that the castoreum has a pleasant odour, insisting that it actually smells quite foul. The organs Nicolas takes for a second pair of testicles are the pear-shaped glands that produce the castoreum used in medicine and as a fixative for perfumes. A second author to contradict the self mutilation legend was Louis Armand de Lom d'Arce, baron de La Hontan. In his 1703 work entitled New Voyages, he rightly states that the castoreum is not contained in the testicles of the beaver but in other bags provided by nature, and that the secretion serves to clean their teeth after biting into a gummy shrub. He also points out that the pelt of the beaver is worth far more than its castoreum. [13] We know today that castoreum serves to waterproof the beaver’s fur and mark its territory with its scent. Still the notion that castoreum is from the testicles of the beaver has persisted to this day. It is still found under castoréum in Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007.

Attempts have been made to link the noun castor (beaver) to the Latin verb castrare which does mean to castrate, but also means to trim or to cut. The more plausible link would seem to be with the beaver’s ability to cut and trim trees, because that is what the rodent is universally known for. The association with castrare seems a desire to reinforce the auto-castration legend which has a profound psychological resonance in man.

The castration legend gives the beaver a fabulous aura, but one that does not fit very well with its traditional practical image of a hard labourer and a skilled builder. Nonetheless, its qualities of master craftsman have also taken on fabulous proportions. A scene on a 1698 map of the Americas by Nicolas de Fer shows a colony of beavers building a dam below Niagara Falls. The workers are divided by trade into woodcutters, carpenters, masons, haulers, etc., all under the supervision of a beaver-architect. There is also an attendant for the sick, and a worker suffering discomforts from overuse of its tail to transport mortar and to compact the assembled materials. The same imagery of organized labour among beavers is found in one of Jean de La Fontaine’s fables: “Discours à Madame de la Sablière.”

The fabulous characteristics of the beaver make it worthy of being included in the heraldic menagerie. Moreover, the beaver has long teeth, large webbed hind feet and an impressive distinctive tail, all of which seem well suited for stylisation. On the other hand, the animal is stocky with a humped back and short legs. While its physique lends itself well to caricatures and cartoons (see endnote 12), it is difficult to draw with the poise and dignity required of heraldic creatures. This presents an interesting challenge for artists. A.V.

Attempts have been made to link the noun castor (beaver) to the Latin verb castrare which does mean to castrate, but also means to trim or to cut. The more plausible link would seem to be with the beaver’s ability to cut and trim trees, because that is what the rodent is universally known for. The association with castrare seems a desire to reinforce the auto-castration legend which has a profound psychological resonance in man.

The castration legend gives the beaver a fabulous aura, but one that does not fit very well with its traditional practical image of a hard labourer and a skilled builder. Nonetheless, its qualities of master craftsman have also taken on fabulous proportions. A scene on a 1698 map of the Americas by Nicolas de Fer shows a colony of beavers building a dam below Niagara Falls. The workers are divided by trade into woodcutters, carpenters, masons, haulers, etc., all under the supervision of a beaver-architect. There is also an attendant for the sick, and a worker suffering discomforts from overuse of its tail to transport mortar and to compact the assembled materials. The same imagery of organized labour among beavers is found in one of Jean de La Fontaine’s fables: “Discours à Madame de la Sablière.”

The fabulous characteristics of the beaver make it worthy of being included in the heraldic menagerie. Moreover, the beaver has long teeth, large webbed hind feet and an impressive distinctive tail, all of which seem well suited for stylisation. On the other hand, the animal is stocky with a humped back and short legs. While its physique lends itself well to caricatures and cartoons (see endnote 12), it is difficult to draw with the poise and dignity required of heraldic creatures. This presents an interesting challenge for artists. A.V.

Notes

[1] Il semble que les armoiries projetées n’ont jamais fait l’objet d’une concession. Peter Gwynn-Jones, The Art of Heraldry, Origins, Symbols and Designs, London, Parkgate Books, 1998, (réédité par Prospero Books), p. 32. Le The Heraldic Imagination de Rodney Dennys, New York, Clarkson N. Potter, 1976, p. 79, 86 et 151, aborde le même thème en citant une source précise : une copie réalisée en 1572 par Robert Glover, héraut Somerset, à partir de la version Baddesworth du De Studio Militari (1458), qui est une refonte de l’original par Nicolas Upton complété vers 1447. La section de la copie Glover relative au castor a pour cote : College of Arms, ms. Vincent 444, f. 117.

[2] Dennys, op. cit., p. 151. L’Internet offre aussi beaucoup d’information fiable sur ce sujet.

[3] Auguste Vachon, « Louis Nicolas et le ‘Codex Canadiensis’ » dans l’Archiviste (publication des Archives nationales du Canada), mars-avril 1985, p. 1-2. Nicolas a fait l’objet d’un mémoire de maîtrise présenté à la Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal : Guy Tremblay, Louis Nicolas : sa vie et son œuvre, juillet 1983. On retrouve également de nombreux renseignements sur Nicolas dans François-Marc Gagnon, Jacques Cartier et la découverte du Nouveau Monde, Musée du Québec, 1984.

[4] Il s’agit d’une somme considérable, puisque Nicolas estime qu’une peau de caribou se vend de 10 à 12 écus à Paris et une grande robe de rat musqué fabriquée au Canada à « plus de 50 ou plus de 60 écus ». Son manuscrit mentionne plusieurs produits naturels ou artisanaux qui font l’objet d’un commerce avec la France. Louis Nicolas, Histoire Naturelle : ou la fidèle recherche de tout ce qu'il y a de rare dans les Indes occidentales..., Bibliothèque Nationale de France, manuscrit français 24225, fol. 12, 64, 82, 110. Librairie et Archives Canada en possèdent le microfilm, bobine F-567, et une transcription dactylographiée MG 7 I A2, vol. 24225.

[5] Ibid., fol. 114 et 119. L’orthographe et la ponctuation de la citation ont été modernisées. Voir aussi François-Marc Gagnon, Nancy Senior, Réal Ouellet, éd., The Codex Canadensis and the Writings of Louis Nicolas, Montreal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2011, p. 470-471, 473.

[6] Dictionnaire Hachette: langue, encyclopédie, noms propres, Paris, Hachette, 1980, p. 205.

[7] Louis Armand de Lom d’Arce de Lahontan, Nouveaux voyages de Mr le baron de Lahontan dans l'Amérique septentrionale, La Haye, L’Honoré, 1703, p. 140-141.

[8] A. Gariel, Dictionnaire Latin-Français, Paris, Librairie A. Hatier, 1948, p. 92.

[9] ANC, NMC 26825. On retrouve une belle reproduction en couleurs de cette vignette dans André Vachon, avec la collaboration de Victorin Chabot et André Desrosiers, L'enracinement : Le Canada de 1700 à 1760, série « Les documents de notre histoire », Ottawa, Archives publiques du Canada, 1985, p. 196. Le graveur est N. Guérard.

[10] « Discours à Madame de la Sablière » dans M. AD. Regnier, éd., Les grands écrivains de la France, œuvres de Jean de La Fontaine, t. II, Paris, Hachette, 1884, p. 467-468.

[11] J’ai souvent constaté avec regret que le castor ne figure pas dans le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Paris, Robert Laffont, 1982 pas plus que dans J.E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, New York, Barnes & Noble, 1995.

[12] Voir ici de nombreuses caricatures de castors : https://www.google.ca/search?q=caricatures+beavers&tbm=isch&imgil=XdvrqxVO8ZlTpM%253A%253BHvRNRmK1fGdMYM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.pinterest.com%25252Fpin%25252F526639750146132914%25252F&source=iu&pf=m&fir=XdvrqxVO8ZlTpM%253A%252CHvRNRmK1fGdMYM%252C_&usg=__uyPVA-ilRF9LGUuq1mdVza1PJGE%3D&biw=1280&bih=894&ved=0ahUKEwj3gb-ygaTUAhUh5IMKHZskBccQyjcIMw&ei=0uQzWffQKaHIjwSbyZS4DA#imgrc=XdvrqxVO8ZlTpM .

[13] Ruben Gold Thwaites, New Voyages to North America by Baron de Lahontan, Reprinted from the English Edition of 1703, vol. 1, Chicago, McClurg & Co., 1905, p. 171-172.

[1] Il semble que les armoiries projetées n’ont jamais fait l’objet d’une concession. Peter Gwynn-Jones, The Art of Heraldry, Origins, Symbols and Designs, London, Parkgate Books, 1998, (réédité par Prospero Books), p. 32. Le The Heraldic Imagination de Rodney Dennys, New York, Clarkson N. Potter, 1976, p. 79, 86 et 151, aborde le même thème en citant une source précise : une copie réalisée en 1572 par Robert Glover, héraut Somerset, à partir de la version Baddesworth du De Studio Militari (1458), qui est une refonte de l’original par Nicolas Upton complété vers 1447. La section de la copie Glover relative au castor a pour cote : College of Arms, ms. Vincent 444, f. 117.

[2] Dennys, op. cit., p. 151. L’Internet offre aussi beaucoup d’information fiable sur ce sujet.

[3] Auguste Vachon, « Louis Nicolas et le ‘Codex Canadiensis’ » dans l’Archiviste (publication des Archives nationales du Canada), mars-avril 1985, p. 1-2. Nicolas a fait l’objet d’un mémoire de maîtrise présenté à la Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal : Guy Tremblay, Louis Nicolas : sa vie et son œuvre, juillet 1983. On retrouve également de nombreux renseignements sur Nicolas dans François-Marc Gagnon, Jacques Cartier et la découverte du Nouveau Monde, Musée du Québec, 1984.

[4] Il s’agit d’une somme considérable, puisque Nicolas estime qu’une peau de caribou se vend de 10 à 12 écus à Paris et une grande robe de rat musqué fabriquée au Canada à « plus de 50 ou plus de 60 écus ». Son manuscrit mentionne plusieurs produits naturels ou artisanaux qui font l’objet d’un commerce avec la France. Louis Nicolas, Histoire Naturelle : ou la fidèle recherche de tout ce qu'il y a de rare dans les Indes occidentales..., Bibliothèque Nationale de France, manuscrit français 24225, fol. 12, 64, 82, 110. Librairie et Archives Canada en possèdent le microfilm, bobine F-567, et une transcription dactylographiée MG 7 I A2, vol. 24225.

[5] Ibid., fol. 114 et 119. L’orthographe et la ponctuation de la citation ont été modernisées. Voir aussi François-Marc Gagnon, Nancy Senior, Réal Ouellet, éd., The Codex Canadensis and the Writings of Louis Nicolas, Montreal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2011, p. 470-471, 473.

[6] Dictionnaire Hachette: langue, encyclopédie, noms propres, Paris, Hachette, 1980, p. 205.

[7] Louis Armand de Lom d’Arce de Lahontan, Nouveaux voyages de Mr le baron de Lahontan dans l'Amérique septentrionale, La Haye, L’Honoré, 1703, p. 140-141.

[8] A. Gariel, Dictionnaire Latin-Français, Paris, Librairie A. Hatier, 1948, p. 92.

[9] ANC, NMC 26825. On retrouve une belle reproduction en couleurs de cette vignette dans André Vachon, avec la collaboration de Victorin Chabot et André Desrosiers, L'enracinement : Le Canada de 1700 à 1760, série « Les documents de notre histoire », Ottawa, Archives publiques du Canada, 1985, p. 196. Le graveur est N. Guérard.

[10] « Discours à Madame de la Sablière » dans M. AD. Regnier, éd., Les grands écrivains de la France, œuvres de Jean de La Fontaine, t. II, Paris, Hachette, 1884, p. 467-468.

[11] J’ai souvent constaté avec regret que le castor ne figure pas dans le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Paris, Robert Laffont, 1982 pas plus que dans J.E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, New York, Barnes & Noble, 1995.

[12] Voir ici de nombreuses caricatures de castors : https://www.google.ca/search?q=caricatures+beavers&tbm=isch&imgil=XdvrqxVO8ZlTpM%253A%253BHvRNRmK1fGdMYM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.pinterest.com%25252Fpin%25252F526639750146132914%25252F&source=iu&pf=m&fir=XdvrqxVO8ZlTpM%253A%252CHvRNRmK1fGdMYM%252C_&usg=__uyPVA-ilRF9LGUuq1mdVza1PJGE%3D&biw=1280&bih=894&ved=0ahUKEwj3gb-ygaTUAhUh5IMKHZskBccQyjcIMw&ei=0uQzWffQKaHIjwSbyZS4DA#imgrc=XdvrqxVO8ZlTpM .

[13] Ruben Gold Thwaites, New Voyages to North America by Baron de Lahontan, Reprinted from the English Edition of 1703, vol. 1, Chicago, McClurg & Co., 1905, p. 171-172.