Article revu et augmenté, publié initialement dans L’Ancêtre, volume 34, numéros 281 et 283, hiver et été 2008. Suivi de « Les armoiries personnelles au Québec ».

Introduction

L’acquisition et la possession d’armoiries en Nouvelle-France reflètent, pour l’essentiel, la situation en France, sauf que la proportion des armes roturières vis-à-vis les armes nobles semble beaucoup moindre dans la colonie. Les armes des roturiers sont plus difficiles à repérer étant moins bien documentées, mais elles ouvrent aux chercheurs un champ d’exploration susceptible de mener à des découvertes intéressantes. Les cas de libre adoption semblent rarissimes, mais là encore, on peut s’attendre à de nouvelles trouvailles. Combler les lacunes de la recherche constitue un défi pour les héraldistes et, peut-être davantage, pour les généalogistes qui effectuent des recherches en profondeur sur les lignées des familles. En effet, la recherche d’armoiries ancestrales doit se faire de concert avec la généalogie.

Les chercheurs d’armoiries ancestrales seront inévitablement confrontés aux règles de transmission des armoiries d’une génération à l’autre et à la présence de brisures servant à distinguer les branches d’une même famille. Ces questions comportent toujours des exceptions, ou se caractérisent par un manque d’uniformité, mais une recherche sérieuse exige qu’on en connaisse au moins les rudiments.

1. Armes nobles et roturières

La majorité des armoiries en Nouvelle-France, qu’elles aient été concédées par des officiers d’armes ou adoptées librement, proviennent de la France. Le nombre des anoblis canadiens est restreint, mais leurs armes sont de loin les mieux documentées à partir de lettres de noblesse, de règlements d’armoiries et d’armoriaux. Les armes des roturiers, étant surtout de libre adoption, font rarement l’objet d’un document de concession, bien qu’on retrouve au moins une exception à cette règle pour un seigneur canadien.

1.1 Les armes nobles

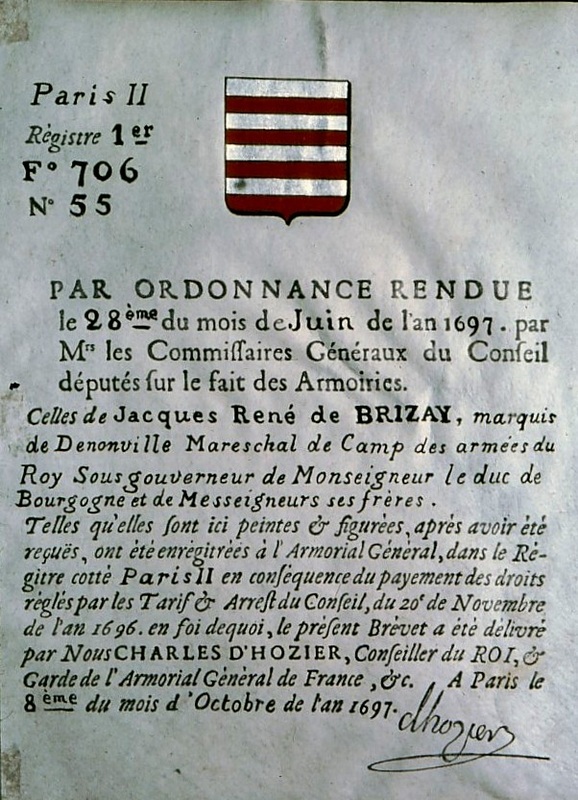

Les armoiries des nouveaux anoblis sont parfois décrites et peintes à même les lettres d’anoblissement ou encore décrites et peintes sur un parchemin à part préparé par le juge d’armes d’Hozier [1]. Il arrive aussi que ces deux types de documents contiennent la description et l’illustration des armoiries [2]. En pratique, cependant, le chercheur a rarement accès à des lettres originales. Le plus souvent, il retrouve une copie du texte, manuscrite ou imprimée, sans illustration. À plusieurs occasions, des lettres de noblesse destinées à des Canadiens ont été perdues, ou n’ont pas été enregistrées au Conseil Souverain, ce qui les invalidait. Souvent de secondes lettres étaient émises [3].

Les armes nobles sont de loin les plus nombreuses en Nouvelle-France, mais le pourcentage des nobles dans l’ensemble de la population est faible. Du début de la colonie à 1685, il se chiffre à environ 2,5%. De 1690 à 1709, il monte à 3,5% pour redescendre à 1,1% entre 1755 et 1759 et à 0,8% après la Conquête. Ce pourcentage devient encore plus faible, si l’on ne tient compte que de la noblesse souche du pays. En effet, l’inventaire des familles fondatrices de la noblesse canadienne compte 181 noms, dont 11 anoblis dans la colonie [4]. L’état de la noblesse canadienne de la province de Québec que fit dresser le gouverneur Carleton en 1767, énumère 127 nobles en tout, dont plusieurs proviennent du même ancêtre. En éliminant les familles de même souche et les répétitions de noms, on arrive à moins de 100 noms [5]. Notons également que la population de la Nouvelle-France est évaluée à environ 85 000 habitants au moment de la cession, y inclus la Louisiane et l’Acadie. Pour le Canada qui comprenait la région du Saint-Laurent, ce chiffre atteint environ 76 000 [6]. Cent vingt-sept nobles dans une population d’environ 76 000 canadiens de souche française donne un pourcentage approximatif de seulement 0,17%. Évidement cette centaine de familles nobles, qui en principe avaient toutes droit à des armoiries, peuvent compter aujourd’hui de nombreux descendants

Le chercheur d’armoiries ancestrales doit tenir compte de la diversification des noms au sein d’une même famille noble. Les Boucher, par exemple, prenaient les noms de Grosbois, Niverville, Montizambert, Boucherville, Montbrun, La Broquerie, La Perrière, La Bruère et Grandpré. La famille Hertel, pour sa part, a donné Rouville, Lafrenière, Chambly, Beaulac, Sainte-Thérèse, Sorel, Montcourt, Beaubassin et Cournoyer. Un document de 1737 attribué à l’intendant Gilles Hocquart parle de prolifération chez les descendants nobles : « Il y a quelques familles nobles en Canada ; mais elles sont si nombreuses qu’il y a beaucoup de gentilshommes … » [7]. Il ne se trompe sans doute pas sur les familles nombreuses, mais comme nous l’avons vu, le pourcentage de la noblesse vis-à-vis la population totale est demeuré bas. Les descendants de ces familles ont un droit historique aux armoiries ancestrales, mais leur confirmation par l’Autorité héraldique du Canada exigerait l’introduction de brisures, sauf dans les cas où la descendance directe dans la branche aînée est clairement établie.

Introduction

L’acquisition et la possession d’armoiries en Nouvelle-France reflètent, pour l’essentiel, la situation en France, sauf que la proportion des armes roturières vis-à-vis les armes nobles semble beaucoup moindre dans la colonie. Les armes des roturiers sont plus difficiles à repérer étant moins bien documentées, mais elles ouvrent aux chercheurs un champ d’exploration susceptible de mener à des découvertes intéressantes. Les cas de libre adoption semblent rarissimes, mais là encore, on peut s’attendre à de nouvelles trouvailles. Combler les lacunes de la recherche constitue un défi pour les héraldistes et, peut-être davantage, pour les généalogistes qui effectuent des recherches en profondeur sur les lignées des familles. En effet, la recherche d’armoiries ancestrales doit se faire de concert avec la généalogie.

Les chercheurs d’armoiries ancestrales seront inévitablement confrontés aux règles de transmission des armoiries d’une génération à l’autre et à la présence de brisures servant à distinguer les branches d’une même famille. Ces questions comportent toujours des exceptions, ou se caractérisent par un manque d’uniformité, mais une recherche sérieuse exige qu’on en connaisse au moins les rudiments.

1. Armes nobles et roturières

La majorité des armoiries en Nouvelle-France, qu’elles aient été concédées par des officiers d’armes ou adoptées librement, proviennent de la France. Le nombre des anoblis canadiens est restreint, mais leurs armes sont de loin les mieux documentées à partir de lettres de noblesse, de règlements d’armoiries et d’armoriaux. Les armes des roturiers, étant surtout de libre adoption, font rarement l’objet d’un document de concession, bien qu’on retrouve au moins une exception à cette règle pour un seigneur canadien.

1.1 Les armes nobles

Les armoiries des nouveaux anoblis sont parfois décrites et peintes à même les lettres d’anoblissement ou encore décrites et peintes sur un parchemin à part préparé par le juge d’armes d’Hozier [1]. Il arrive aussi que ces deux types de documents contiennent la description et l’illustration des armoiries [2]. En pratique, cependant, le chercheur a rarement accès à des lettres originales. Le plus souvent, il retrouve une copie du texte, manuscrite ou imprimée, sans illustration. À plusieurs occasions, des lettres de noblesse destinées à des Canadiens ont été perdues, ou n’ont pas été enregistrées au Conseil Souverain, ce qui les invalidait. Souvent de secondes lettres étaient émises [3].

Les armes nobles sont de loin les plus nombreuses en Nouvelle-France, mais le pourcentage des nobles dans l’ensemble de la population est faible. Du début de la colonie à 1685, il se chiffre à environ 2,5%. De 1690 à 1709, il monte à 3,5% pour redescendre à 1,1% entre 1755 et 1759 et à 0,8% après la Conquête. Ce pourcentage devient encore plus faible, si l’on ne tient compte que de la noblesse souche du pays. En effet, l’inventaire des familles fondatrices de la noblesse canadienne compte 181 noms, dont 11 anoblis dans la colonie [4]. L’état de la noblesse canadienne de la province de Québec que fit dresser le gouverneur Carleton en 1767, énumère 127 nobles en tout, dont plusieurs proviennent du même ancêtre. En éliminant les familles de même souche et les répétitions de noms, on arrive à moins de 100 noms [5]. Notons également que la population de la Nouvelle-France est évaluée à environ 85 000 habitants au moment de la cession, y inclus la Louisiane et l’Acadie. Pour le Canada qui comprenait la région du Saint-Laurent, ce chiffre atteint environ 76 000 [6]. Cent vingt-sept nobles dans une population d’environ 76 000 canadiens de souche française donne un pourcentage approximatif de seulement 0,17%. Évidement cette centaine de familles nobles, qui en principe avaient toutes droit à des armoiries, peuvent compter aujourd’hui de nombreux descendants

Le chercheur d’armoiries ancestrales doit tenir compte de la diversification des noms au sein d’une même famille noble. Les Boucher, par exemple, prenaient les noms de Grosbois, Niverville, Montizambert, Boucherville, Montbrun, La Broquerie, La Perrière, La Bruère et Grandpré. La famille Hertel, pour sa part, a donné Rouville, Lafrenière, Chambly, Beaulac, Sainte-Thérèse, Sorel, Montcourt, Beaubassin et Cournoyer. Un document de 1737 attribué à l’intendant Gilles Hocquart parle de prolifération chez les descendants nobles : « Il y a quelques familles nobles en Canada ; mais elles sont si nombreuses qu’il y a beaucoup de gentilshommes … » [7]. Il ne se trompe sans doute pas sur les familles nombreuses, mais comme nous l’avons vu, le pourcentage de la noblesse vis-à-vis la population totale est demeuré bas. Les descendants de ces familles ont un droit historique aux armoiries ancestrales, mais leur confirmation par l’Autorité héraldique du Canada exigerait l’introduction de brisures, sauf dans les cas où la descendance directe dans la branche aînée est clairement établie.

Brevet d’Hozier délivré à Jacques-René Brizay (Brisay), marquis de Denonville, gouverneur général de la Nouvelle-France (1685-1689), retourné en France à la fin de son mandat. Les armes sont : fascé d’argent et de gueules. Document aux Archives nationales du Québec.

|

Brevet d’Hozier délivré à Madeleine Meynier Laguide, veuve de François-Marie Perrau (Perrot), gouverneur de Montréal (1669-1684) et de l’Acadie (1684-1687), décédé à Paris en 1691. Les armes de Perrot sont : D’azur à deux croissants adossés d’argent, l’un montant l’autre renversé, au chef d’or chargé de trois aiglettes de sable. Celles de son épouse se blasonnent : D’azur au chevron d’argent chargé de trois roses de gueules, accompagné en chef de deux étoiles d’argent et en pointe d’une fleur de lis du même. Document aux Archives nationales du Québec.

|

1.2 Les armes roturières

Les armes roturières ne sont pas très nombreuses en Nouvelle-France. Daniel Cogné a, néanmoins, repéré un certain nombre de sceaux armoriés appartenant à la bourgeoisie : Pierre André de Leigne, bourgeois de Paris, lieutenant général civil et criminel de la prévôté de Québec; François-Mathieu Martin de Lino, marchand bourgeois, conseiller et garde des sceaux au conseil supérieur de Québec; Claude-Gabriel Walon de Messy, marchand de Québec [8]. Les armes de Louis Bolduc, bourgeois arrivé à Québec en 1665 et ancêtre des Bolduc d’Amérique, appartenaient en premier lieu à son père Pierre Boulduc, maître apothicaire-épicier à Paris. On sait que le père en faisait usage dès 1663, car elles figurent sur un portrait de lui qui porte cette date. Elles se blasonnent à partir de l’illustration : d’argent au chevron d’azur chargé de trois étoiles d’or et accompagné de trois ducs (variété de hibou) soutenus chacun d’une boule de sable. Il s’agit d’armoiries parlantes, boule et duc pour Bolduc [9].

Denis-Joseph Ruette d’Auteuil était-il noble ou roturier? Des études récentes penchent davantage du côté de la roture et un indice probant à ce chapitre est le fait qu’on l’avait proposé comme candidat à l’anoblissement en 1666 [10] - voir aussi Annexe I. Massicotte et Roy lui attribuent des armoiries en citant le père Anselme. On retrouve, en effet, chez cet auteur la description des mêmes armoiries sous une notice dédiée à Louis de Bethune qui se mariait à Marie-Thérèse Pollet, la veuve de Pierre Le Moyne d’Iberville, le 31 octobre 1708. En 1683, la mère de Marie-Thérèse, Marie-Anne Juchereau de Saint-Denis, épousait en secondes noces François-Madeleine-Fortuné Ruette d’Auteuil de Monceaux et de ce mariage était issue Marie-Madeleine-Catherine qui est mentionnée dans la notice comme sœur utérine de la mariée, Marie-Thérèse Pollet. Dans la marge, Anselme blasonne les armoiries des « Ruet » de l’Île de France. Ceci implique-t-il que les armes appartiennent à la famille de Marie-Madeleine-Catherine? Pas forcément, car lorsqu’Anselme rencontrait un nom pour lequel il connaissait des armories, il les blasonnait, très souvent dans la marge, en précisant la région qu’habitait la famille, mais sans dire clairement que la personne mentionnée portait les armoiries décrites. Notons aussi que le blason des Ruet n’apparaît que dans la quatrième édition (1868) de l’ouvrage d’Anselme [11]. Reste à savoir si les armes décrites par le père Anselme existaient lorsque l’ancêtre Ruette est venu au Canada.

C’est grâce à l’édit de 1696 que nous connaissons l’existence d’armes pour les Ruette. Moyennant finance, cet édit consignait les armoiries des nobles et bourgeois et en assignait à tout roturier qui se démarquait par sa fortune, sa profession ou son métier. L’Armorial général de France, dressé en vertu de l’édit, attribuait des armes (voir l’illustration ci-dessous) à Pierre Ruette de la généralité de Paris, procureur au Grand Conseil [12]. Pierre inscrivait-il au registre des armes ancestrales ou les recevait-il pour la première fois en fonction de l’édit? Denis-Joseph Ruette d’Auteuil avait émigré au Canada plusieurs années avant 1696, soit en 1648 ou 1649. Il n’avait droit aux armoiries précitées que s’il les tenait d’un ancêtre commun à lui et Pierre ou que ses ancêtres les portaient depuis des temps reculés, sans qu’on en connaisse nécessairement l’origine.

Les armoriaux ne mentionnent pas d’armoiries pour les Ruette d’Auteuil antérieurement à 1696, mais un indice encore plus concluant milite en faveur d’armoiries découlant de l’édit. Lorsque les officiers d’armes assignaient des armes d’offices, c’est-à-dire là où il n’en existait pas auparavant et même si le récipiendaire n’en voulait pas, ils les concevaient souvent à la chaîne, en retenant les mêmes éléments, ne modifiant que les émaux. Ainsi, des particuliers de noms nettement différents, des villes, paroisses, communautés, corps de métier etc., tous entremêlés les uns à la suite des autres, portaient des armoiries très semblables. En héraldique cette pratique n’a pas de sens puisque des variations de ce genre représentent normalement des brisures identifiant les diverses lignées d’une famille.

Sous l’écu de Pierre Ruette apparaît celui de Paul des Enclos, aussi procureur au Grand Conseil. Les deux compositions sont identiques, sauf pour les émaux. Deux écus plus bas, sur la page suivante, un autre procureur au Grand Conseil nommé Le Paige reçoit la même composition avec les meubles tous en or (voir les illustrations ci-dessous). Comme il s’agit de trois noms entièrement différents, la concordance entre les trois emblèmes s’explique par la production en série de l’Armorial général, notamment la multiplication fréquente de compositions analogues à partir d’un modèle initial afin de faciliter la tâche des concepteurs et des artistes. Les préposés à l’enregistrement se trouvant en face de trois personnes de noms différents, mais de la même région et de la même profession et, ne voulant pas se fatiguer les méninges, leur ont assigné des armoiries presque identiques. Ceci est contraire aux pratiques traditionnelles de l’héraldique dont le but premier est d’identifier les lignées et non les professions. En toute probabilité, nous sommes en présence d’armoiries attribuées d’office à trois avocats qui n’en avaient pas auparavant. N’oublions pas que l’édit de 1696 visait avant tout à renflouer les coffres de l’État.

Les armes des procureurs au Grand Conseil illustrées ci-dessous exemplifient une autre tendance aberrante du Grand Armorial, celle d’accorder des emblèmes identiques à des personnes de noms clairement distincts (voir les légendes des illustrations). Les armes de Pierre Ruette s’inscrivent carrément dans cette tendance puisqu’on les retrouve représentées exactement de la même façon à quatre endroits différents du volume 24, l’un des trois volumes consacrés à la ville de Paris. Le même écu que Le Paige est attribué à cinq autres personnes. Ce manque de rigueur, sans précédent en héraldique française, renforce la probabilité que beaucoup des armes qui sont les mêmes pour plusieurs familles de noms différents dans une région donnée, dont celles du procureur Ruette, ont vu le jour avec l’édit de 1696. L’étude du cas Ruette présente un côté positif, celui d’éclairer une facette de la méthodologie suivie pour établir le Grand Armorial.

Les armes roturières ne sont pas très nombreuses en Nouvelle-France. Daniel Cogné a, néanmoins, repéré un certain nombre de sceaux armoriés appartenant à la bourgeoisie : Pierre André de Leigne, bourgeois de Paris, lieutenant général civil et criminel de la prévôté de Québec; François-Mathieu Martin de Lino, marchand bourgeois, conseiller et garde des sceaux au conseil supérieur de Québec; Claude-Gabriel Walon de Messy, marchand de Québec [8]. Les armes de Louis Bolduc, bourgeois arrivé à Québec en 1665 et ancêtre des Bolduc d’Amérique, appartenaient en premier lieu à son père Pierre Boulduc, maître apothicaire-épicier à Paris. On sait que le père en faisait usage dès 1663, car elles figurent sur un portrait de lui qui porte cette date. Elles se blasonnent à partir de l’illustration : d’argent au chevron d’azur chargé de trois étoiles d’or et accompagné de trois ducs (variété de hibou) soutenus chacun d’une boule de sable. Il s’agit d’armoiries parlantes, boule et duc pour Bolduc [9].

Denis-Joseph Ruette d’Auteuil était-il noble ou roturier? Des études récentes penchent davantage du côté de la roture et un indice probant à ce chapitre est le fait qu’on l’avait proposé comme candidat à l’anoblissement en 1666 [10] - voir aussi Annexe I. Massicotte et Roy lui attribuent des armoiries en citant le père Anselme. On retrouve, en effet, chez cet auteur la description des mêmes armoiries sous une notice dédiée à Louis de Bethune qui se mariait à Marie-Thérèse Pollet, la veuve de Pierre Le Moyne d’Iberville, le 31 octobre 1708. En 1683, la mère de Marie-Thérèse, Marie-Anne Juchereau de Saint-Denis, épousait en secondes noces François-Madeleine-Fortuné Ruette d’Auteuil de Monceaux et de ce mariage était issue Marie-Madeleine-Catherine qui est mentionnée dans la notice comme sœur utérine de la mariée, Marie-Thérèse Pollet. Dans la marge, Anselme blasonne les armoiries des « Ruet » de l’Île de France. Ceci implique-t-il que les armes appartiennent à la famille de Marie-Madeleine-Catherine? Pas forcément, car lorsqu’Anselme rencontrait un nom pour lequel il connaissait des armories, il les blasonnait, très souvent dans la marge, en précisant la région qu’habitait la famille, mais sans dire clairement que la personne mentionnée portait les armoiries décrites. Notons aussi que le blason des Ruet n’apparaît que dans la quatrième édition (1868) de l’ouvrage d’Anselme [11]. Reste à savoir si les armes décrites par le père Anselme existaient lorsque l’ancêtre Ruette est venu au Canada.

C’est grâce à l’édit de 1696 que nous connaissons l’existence d’armes pour les Ruette. Moyennant finance, cet édit consignait les armoiries des nobles et bourgeois et en assignait à tout roturier qui se démarquait par sa fortune, sa profession ou son métier. L’Armorial général de France, dressé en vertu de l’édit, attribuait des armes (voir l’illustration ci-dessous) à Pierre Ruette de la généralité de Paris, procureur au Grand Conseil [12]. Pierre inscrivait-il au registre des armes ancestrales ou les recevait-il pour la première fois en fonction de l’édit? Denis-Joseph Ruette d’Auteuil avait émigré au Canada plusieurs années avant 1696, soit en 1648 ou 1649. Il n’avait droit aux armoiries précitées que s’il les tenait d’un ancêtre commun à lui et Pierre ou que ses ancêtres les portaient depuis des temps reculés, sans qu’on en connaisse nécessairement l’origine.

Les armoriaux ne mentionnent pas d’armoiries pour les Ruette d’Auteuil antérieurement à 1696, mais un indice encore plus concluant milite en faveur d’armoiries découlant de l’édit. Lorsque les officiers d’armes assignaient des armes d’offices, c’est-à-dire là où il n’en existait pas auparavant et même si le récipiendaire n’en voulait pas, ils les concevaient souvent à la chaîne, en retenant les mêmes éléments, ne modifiant que les émaux. Ainsi, des particuliers de noms nettement différents, des villes, paroisses, communautés, corps de métier etc., tous entremêlés les uns à la suite des autres, portaient des armoiries très semblables. En héraldique cette pratique n’a pas de sens puisque des variations de ce genre représentent normalement des brisures identifiant les diverses lignées d’une famille.

Sous l’écu de Pierre Ruette apparaît celui de Paul des Enclos, aussi procureur au Grand Conseil. Les deux compositions sont identiques, sauf pour les émaux. Deux écus plus bas, sur la page suivante, un autre procureur au Grand Conseil nommé Le Paige reçoit la même composition avec les meubles tous en or (voir les illustrations ci-dessous). Comme il s’agit de trois noms entièrement différents, la concordance entre les trois emblèmes s’explique par la production en série de l’Armorial général, notamment la multiplication fréquente de compositions analogues à partir d’un modèle initial afin de faciliter la tâche des concepteurs et des artistes. Les préposés à l’enregistrement se trouvant en face de trois personnes de noms différents, mais de la même région et de la même profession et, ne voulant pas se fatiguer les méninges, leur ont assigné des armoiries presque identiques. Ceci est contraire aux pratiques traditionnelles de l’héraldique dont le but premier est d’identifier les lignées et non les professions. En toute probabilité, nous sommes en présence d’armoiries attribuées d’office à trois avocats qui n’en avaient pas auparavant. N’oublions pas que l’édit de 1696 visait avant tout à renflouer les coffres de l’État.

Les armes des procureurs au Grand Conseil illustrées ci-dessous exemplifient une autre tendance aberrante du Grand Armorial, celle d’accorder des emblèmes identiques à des personnes de noms clairement distincts (voir les légendes des illustrations). Les armes de Pierre Ruette s’inscrivent carrément dans cette tendance puisqu’on les retrouve représentées exactement de la même façon à quatre endroits différents du volume 24, l’un des trois volumes consacrés à la ville de Paris. Le même écu que Le Paige est attribué à cinq autres personnes. Ce manque de rigueur, sans précédent en héraldique française, renforce la probabilité que beaucoup des armes qui sont les mêmes pour plusieurs familles de noms différents dans une région donnée, dont celles du procureur Ruette, ont vu le jour avec l’édit de 1696. L’étude du cas Ruette présente un côté positif, celui d’éclairer une facette de la méthodologie suivie pour établir le Grand Armorial.

Armoiries de Pierre Ruette, procureur au Grand Conseil, tirées du Grand Armorial de France (volume 24, Paris 2e partie, folio 2178) conservé à la Bibliothèque Nationale de France : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1114723/f1181.tableDesMatieres. Des armoiries identiques, c’est-à-dire d’azur au chevron d’or accompagné en chef de deux étoiles d’argent et, en pointe, d’une gerbe de blé d’or, se retrouvent aux folios 1419, 1588, 1855 et 2147 du même volume.

Les armoiries de Le Paige, procureur au Grand Conseil, figurent au folio 2179 du Grand Armorial de France (volume 24, Paris 2e partie) conservé à la Bibliothèque Nationale de France : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1114723/f1182.image. Elles se blasonnent d’azur au chevron accompagné en chef de deux étoiles et, en pointe, d’une gerbe de blé, le tout d’or. Vu que l’image numérisée des armoiries de Le Paige est légèrement difforme, un écu identique est illustré ici, notamment celui de Nicolas le Clerc, folio 2064 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1114723/f1067.image

On retrouve exactement les mêmes armoiries aux folios 1222, 1567, 1874, 1961, 2064 et 2179 du volume 24.

On retrouve exactement les mêmes armoiries aux folios 1222, 1567, 1874, 1961, 2064 et 2179 du volume 24.

Armoiries de Paul des Enclos, procureur au Grand Conseil, tirées du Grand Armorial de France (volume 24, Paris 2e partie, folio 2178) conservé à la Bibliothèque Nationale de France : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1114723/f1181.tableDesMatieres. Elles se blasonnent d’azur au chevron d’argent accompagné en chef de deux étoiles d’or et, en pointe, d’une gerbe de blé du même.

D’origine dauphinoise, François Jarret de Verchères n’était pas noble, même s’il s’arrogeait le titre d’écuyer comme tant de roturiers qui se démarquaient par leurs réussites [13]. Les armes que lui attribue l’armorial de Massicotte et Roy sont douteuses, mais avait-il droit aux armes d’argent à la hure de sanglier de sable arrachée de gueules que portaient plusieurs familles nobles du même nom en France [14]? Seules d’importantes recherches généalogiques, un document fiable ou encore la découverte d’un objet à ses armes comme un sceau, un ex-libris ou de la vaisselle pourraient le démontrer.

Pour les armoiries qu’ils attribuent à Louis Rouer de Villeray, d’azur au chevron d’or accompagné de trois casques d’argent, Massicotte et Roy citent une source plutôt crédible. Il s’agit de la comparution dans la généralité de Tours, le 9 décembre 1666, de François Rouer sieur de Villeray, demeurant alors à Paris, convoqué suite à une ordonnance visant les usurpateurs de titres de noblesse. On ne sait pas si sa noblesse a été reconnue et, peut-être était-il mort quelques années plus tard, car les pièces qu’il avait présentées sont retournées, le 17 janvier 1669, à René Tourtay, marchand et maître passementier à Tours. Quoiqu’il en soit, François Rouer de Villeray portait des armoiries qui sont décrites et illustrées en marge du document et lui comme Louis étaient originaires de la région de Tour [15]. Notons que, plus les armoiries sont anciennes, plus les chances sont grandes qu’elles aient été portées par toutes les personnes du même nom dans une région donnée.

Les armes, de gueules à trois girouettes, deux d’or en chef et une d’argent en pointe que Massicotte et Roy attribuent à Antoine Girouard sont le fruit d’une recherche qui manque de rigueur. Lors d’un voyage en France le juge Désiré Girouard avait consulté l’Armorial général de la généralité de Tours où il avait repéré les noms de Pierre et François Girouas, tous deux écuyers et portant les armoiries décrites plus haut. Sans preuve à l’appui, le juge affirme que ces deux personnes sont probablement les frères d’Antoine alors que ce dernier est né à Montluçon en Auvergne [16]. Il attribue les mêmes armoiries à N. de Girouas de la commune de Mayet qui est selon lui à quelques lieux de Montluçon. De fait, les armoiries de N. de Girouas sont passablement différentes de celles de Pierre et François et, en outre, Mayet est par route à 323 kilomètres de Montluçon, une distance considérable à l’époque [17]. Le second volume de l’Armorial général est consacré à l’Auvergne, mais on n’y retrouve pas le nom Girouard ou de ses variantes [18]. Les croyant siennes, le deuxième fils de Désiré, sir Percy Girouard, portait les armoiries que son père pensait appartenir à sa famille [19].

Paul Raimbault de Simblin (parfois Saint-Blaint ou Saimblain) présente peut-être un exemple unique d’armoiries concédées à un roturier de la Nouvelle-France, par le juge d’armes Louis-Pierre d’Hozier en 1761. Le document est riche en information généalogique. Il nous apprend que : Paul est seigneur de Simblin et fils de « Pierre Raimbault, lieutenant général civil, criminel et de police de la juridiction de Montréal en Canada ». Il ajoute que le fils de Paul, « Paul-François Raimbault-Saimblain-du Vergé (sic), lieutenant d’une compagnie détachée de la Marine au Canada, de présent à Paris… » demande des armoiries pour son père « … pour lui servir et à sa postérité née et à naître en légitime mariage, … ledit sieur Raimbault étant instruit de l’Arrêt du Conseil du neuf mars mil sept cent six, qui défend expressément à toutes personnes de porter des armoiries, sans que préalablement elles ayent été réglées par un brevet de règlement, signé de nous… ». Les armoiries concédées étaient les suivantes : « … un Ecu d’azur à un (sic) aigle d’argent éployé, becqué et membré de gueules, et une fasce d’or brochante sur le tout, chargée d’un lion de gueules passant. Cet Ecu timbré d’un casque de profil, orné de ses lambrequins d’or, d’azur, d’argent et de gueules … » [20].

Pierre Raimbault, époux de Jeanne-Françoise Simblin, était né à Montréal en 1671 de Claude Raimbault, maître menuisier et de Marie-Thérèse Salé. Il avait occupé plusieurs fonctions dont celle de lieutenant intérimaire de police à Montréal, mais il était surtout un astucieux homme d’affaires. Paul, le fils, et Paul-François, le petit-fils, sont mal connus, mais on ne retrouve aucun document laissant croire qu’ils étaient nobles [21]. Les brevets de règlement d’armoiries d’Hozier mentionnent normalement les lettres de noblesse antérieures au règlement d’armoiries, ce qu’on ne retrouve pas dans ce cas. De plus, le document ne contient aucune mention de statut noble.

L’arrêt précité du Conseil du 9 mars 1706 défendait l’usage libre, non pas d’armoiries, mais d’armoiries timbrées, c’est-à-dire avec heaume et cimier [22]. Cette défense aux roturiers de porter des armoiries timbrées existait de longue date [23], mais elle n’était, de toute évidence, pas respectée. Avec le temps, mêmes les plus petits bourgeois en étaient venus à timbrer leurs armoiries des couronnes de la plus haute noblesse. On sait également que les nobles portaient souvent des couronnes d’un rang beaucoup plus élevé que leur rang réel [24]. Par exemple, Voltaire qui était de moyenne bourgeoisie sommait ses armes d’une couronne de marquis. Cette pratique était encouragée par le fait qu’à côté des titres réels, il existait des titres de courtoisie. Quiconque était reçu à la cour de France, par exemple, l’était généralement sous le titre de comte, qu’il le soit ou non [25]. C’est pourquoi, lorsqu’on examine une pièce armoriée où figure une couronne noble, il ne faut pas ipso facto conclure que le propriétaire était comte ou marquis; peut-être n’était-il même pas noble. Les armoiries timbrées de Paul Raimbault de Simblin sont concédées à un roturier par un juge d’armes, un autre exemple d’un règlement héraldique qui a ses exceptions.

En France, on pouvait généralement se doter d’un faux titre, sans crainte d’être inquiété, à la seule condition de payer les impositions qui incombaient à un roturier. Les collecteurs de taille, dont le rôle était de rechercher la fausse noblesse, s’en prenaient le plus souvent à des nobles authentiques qui n’avaient jamais auparavant éprouvé le besoin de faire confirmer leur noblesse [26]. L’État cherchait progressivement des moyens d’imposer la noblesse, par exemple, en n’exemptant pas de la taille certains nouveaux anoblis [27]. Avec le temps, beaucoup de nobles devenaient imposables. On constate, par exemple, qu’au XVIIIe siècle, un grand nombre de nobles qui tentaient de vivre de leur domaine payaient des impôts exorbitants, notamment, sur toutes leurs terres louées, nobles ou roturières [28]. En Nouvelle-France, ni noble ni roturier ne payaient d’impôts directs comme c’était le cas pour la taille, la capitation et le vingtième en France. Celui qui achetait un fief devait payer le quint, un cinquième de la valeur de l’achat, mais cette taxe de vente due à l’État s’appliquait aussi bien aux acheteurs nobles que roturiers. Ainsi, il n’y avait aucune incitation financière à poursuivre les faux nobles dans la colonie. On tentait cependant, sous peine de fortes amendes et sans grand succès, d’interdire l’emploi du titre d’écuyer à ceux qui n’y avaient pas droit [29].

L’édit de 1696 établissait en France un système très structuré (les maîtrises) pour doter d’armoiries, contre redevances, non seulement les nobles, mais toute personne que les fonctions, la profession ou l’état de fortune élevait au-dessus du commun des mortels. Si cet édit ne fut pas appliqué en Nouvelle-France, il ne faut pas s’en étonner [30]. Il n’y avait pas suffisamment d’argent à faire dans la colonie pour y établir une maîtrise. D’ailleurs, même en France, après deux ans de fonctionnement, les critiques mirent fin à la stricte application de l’édit. La non-application de l’édit de 1696 en Nouvelle-France explique en partie le faible taux d’armoiries roturières au pays.

1.3 Un cas de libre adoption

Les exemples de libre adoption en Nouvelle France semblent, a priori, rarissimes. Pourtant, les armoiries d’Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac présentent un cas notoire dans ce sens. Rien n’empêchait un sujet français de se doter d’armoiries sans recourir aux officiers d’armes de l’époque, mais la libre adoption, toujours tolérée, ne permettait pas l’usurpation d’autres armoiries. Une règle non écrite, mais très ancienne, interdisait de copier des armoiries existantes. Or, les armoiries de Lamothe Cadillac combinent les armes des Esparbès de Lussan, celles de la famille d’Albret de Gascogne et celles de la famille Viviès du Languedoc. La désignation « de Lamothe Cadillac » est également un ajout de libre adoption. Il semble qu’il s’inspire du nom d’une marraine à un baptême auquel Antoine avait assisté comme enfant. Ladite marraine, Dame Anne de Malenfant de Pressac, était l’épouse de messire Sylvestre de Lussan, seigneur et baron de Lamothe. De plus, la famille de Pressac possédait une seigneurie nommée Cadillac [31]. Sans doute les titres imposants de la noblesse avait-ils grandement impressionné le jeune garçon.

2. La transmission des armoiries

Celui qui recherche des armoiries ancestrales doit nécessairement savoir comment les armoiries passaient des parents aux enfants et les modifications de forme ou de contenu que ce processus pouvait entraîner.

2.1 La transmission aux enfants

L’anoblissement et le droit aux armoiries concédées s’appliquaient aussi bien aux enfants mâles que femelles. Par exemple, les lettres de noblesse de mars 1668 en faveur de Charles Le Moyne de Longueuil, précisaient « … de nôtre grâce spécialle plaine puissance et autorité royale nous avons anobly et par ces présentes signées de notre main annoblissons et décorons du titre et qualité de noblesse le d. Charles Le Moyne ensemble sa femme et enfans et postérités et lignée tant mâles que femelles nés et à naistres en loyal mariage … ». Un peu plus loin le texte précisait que ces droits s’appliquaient aussi aux armoiries « …. et de porter armes telles quelles sont ci empreintes … » [32].

La mention de la lignée féminine dans les lettres d’anoblissement signifiait que les filles de parents nobles étaient nobles et pouvaient porter les armoiries de la famille. Cette mention ne signifiait pas, toutefois, que les filles pouvaient automatiquement transmettre leurs armoiries et leur noblesse à leurs enfants. On sait, à partir d’autres sources, que les armoiries et la noblesse se transmettaient, règle générale, par la lignée mâle, sauf s’il n’existait plus d’héritiers mâles capables de perpétuer le nom et les armes. Dans de tels cas les descendants du côté maternel avaient le droit de recouvrir (relever) les armoiries. Cependant ces règles n’étaient pas toujours respectées. On retrouve aussi en France des cas de transmission par la lignée féminine [33].

Il importe aussi de noter qu’un titre transmis par une héritière n’allait pas au mari, mais éventuellement à l’aîné des enfants mâles. De même, les armoiries d’une héritière étaient transmises aux enfants et non au mari, bien que le mari avait le droit de porter les armoiries de sa femme parties aux siennes (l’une à côté de l’autre, les armes mâles à gauche). Sous le régime britannique, en l’absence d’héritiers mâles, le titre et les armoiries du baron de Longueuil et le nom et les armoiries des Chartier de Lotbinière passèrent par mariage à la famille Grant et Joly respectivement [34].

2.1 Les brisures

Dans le système héraldique français, la seule brisure à être employée systématiquement a été le lambel (une tringle avec plusieurs pendants) pour l’aîné, héritier éventuel des armes pleines. Pour les autres, les brisures demeuraient souvent régionales ou propres à une famille ou à une maison. Il incombait au chef des armes, c’est-à-dire à l’héritier des armes pleines (sans brisures), de veiller à ce que les puînés portent des brisures, mais il n’existait pas de stricte obligation dans ce sens ni de système précis pour les établir. À partir du milieu du XIVe siècle et au cours de la période de la Nouvelle-France, l’emploi des brisures eut tendance à diminuer. Les branches cadettes établies en pays étranger étaient libres d’enlever les brisures et de reprendre les armes pleines [35], mais on ne peut signaler d’exemple d’abandon des brisures en fonction de ce droit au Canada.

Pour la Nouvelle-France, l’emploi des brisures semble plutôt rare, mais on y retrouve néanmoins des exemples intéressants. Un exemple très précis de brisures figure dans les lettres d’érection en baronnie de la seigneurie de Portneuf en faveur de René Robinau de Bécancour, datées de mars 1681. Ces lettres précisent que : «… sad. Majesté permet et octroye aud. sr de Becancour et ceux de sa famille d’adjouster dans leurs armes et celles de leurs ancestres qui sont d’azur à la cotisse [en barre] d’Or accompagnée de six estoilles de mesme auquelles vient s’ajouter une fleur de lys posée sur une face de gueulle …» [36]. Si cette brisure avait été utilisée, elle aurait détruit l’harmonie des armoiries originales en insérant une face de couleur sur un champ aussi de couleur, une pratique normalement proscrite en héraldique. La fasce aurait en plus recouvert une bonne partie des armes originales. Robert Pichette m’a signalé l’Ex-voto de Marie-Anne Robinau de Bécancour par de Cardenat (Musée de Sainte-Anne, Saint-Anne-de-Beaupré) où l’on voit partiellement les armoiries. La cotice comme les étoiles, trois de chaque côté, sont en barre et on ne voit pas la brisure intrusive. La famille s’est peut-être rendu compte du ridicule de cet ajout et ne l’a pas utilisé. Les familles Vaudreuil [37] et Le Moyne [38] présentent plusieurs variations de contenu, sans doute des brisures servant à démarquer les lignées.

Michel Chartier de Lotbinière obtint, en 1787, une importante modification à ses armoiries du juge d’armes Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny. Il s’agit peut-être d’un exemple unique de règlement d’armoiries en faveur d’un Canadien par un juge d’armes de France après le traité de Paris de 1763 [39].

Les armoiries des Damours de Chauffours arborent en chef un imposant lambel rouge à trois pendants. Il est probable qu’il s’agit à l’origine d’une brisure, bien que ce lambel faisait partie des armoiries depuis plusieurs générations lorsque Mathieu Damours arriva à Québec en 1651. Massicotte et Roy attribuent à Mathieu des armes arborant un sanglier comme figure centrale [40]. D’autres sources citant le nom d’Augustin d’Amours de Paris reçu chevalier de Malte en 1598 et Louis d’Amours, conseiller au Châtelet et échevin de Paris en 1619, père de Mathieu, attribuent à la famille des armes diversement blasonnées, et dont un blason simplifié serait d’argent au porc-épic de sable accompagné en chef d’un lambel à trois pendants de gueules et en pointe de trois clous de la passion de sable en fasce [41].

Pour les armoiries qu’ils attribuent à Louis Rouer de Villeray, d’azur au chevron d’or accompagné de trois casques d’argent, Massicotte et Roy citent une source plutôt crédible. Il s’agit de la comparution dans la généralité de Tours, le 9 décembre 1666, de François Rouer sieur de Villeray, demeurant alors à Paris, convoqué suite à une ordonnance visant les usurpateurs de titres de noblesse. On ne sait pas si sa noblesse a été reconnue et, peut-être était-il mort quelques années plus tard, car les pièces qu’il avait présentées sont retournées, le 17 janvier 1669, à René Tourtay, marchand et maître passementier à Tours. Quoiqu’il en soit, François Rouer de Villeray portait des armoiries qui sont décrites et illustrées en marge du document et lui comme Louis étaient originaires de la région de Tour [15]. Notons que, plus les armoiries sont anciennes, plus les chances sont grandes qu’elles aient été portées par toutes les personnes du même nom dans une région donnée.

Les armes, de gueules à trois girouettes, deux d’or en chef et une d’argent en pointe que Massicotte et Roy attribuent à Antoine Girouard sont le fruit d’une recherche qui manque de rigueur. Lors d’un voyage en France le juge Désiré Girouard avait consulté l’Armorial général de la généralité de Tours où il avait repéré les noms de Pierre et François Girouas, tous deux écuyers et portant les armoiries décrites plus haut. Sans preuve à l’appui, le juge affirme que ces deux personnes sont probablement les frères d’Antoine alors que ce dernier est né à Montluçon en Auvergne [16]. Il attribue les mêmes armoiries à N. de Girouas de la commune de Mayet qui est selon lui à quelques lieux de Montluçon. De fait, les armoiries de N. de Girouas sont passablement différentes de celles de Pierre et François et, en outre, Mayet est par route à 323 kilomètres de Montluçon, une distance considérable à l’époque [17]. Le second volume de l’Armorial général est consacré à l’Auvergne, mais on n’y retrouve pas le nom Girouard ou de ses variantes [18]. Les croyant siennes, le deuxième fils de Désiré, sir Percy Girouard, portait les armoiries que son père pensait appartenir à sa famille [19].

Paul Raimbault de Simblin (parfois Saint-Blaint ou Saimblain) présente peut-être un exemple unique d’armoiries concédées à un roturier de la Nouvelle-France, par le juge d’armes Louis-Pierre d’Hozier en 1761. Le document est riche en information généalogique. Il nous apprend que : Paul est seigneur de Simblin et fils de « Pierre Raimbault, lieutenant général civil, criminel et de police de la juridiction de Montréal en Canada ». Il ajoute que le fils de Paul, « Paul-François Raimbault-Saimblain-du Vergé (sic), lieutenant d’une compagnie détachée de la Marine au Canada, de présent à Paris… » demande des armoiries pour son père « … pour lui servir et à sa postérité née et à naître en légitime mariage, … ledit sieur Raimbault étant instruit de l’Arrêt du Conseil du neuf mars mil sept cent six, qui défend expressément à toutes personnes de porter des armoiries, sans que préalablement elles ayent été réglées par un brevet de règlement, signé de nous… ». Les armoiries concédées étaient les suivantes : « … un Ecu d’azur à un (sic) aigle d’argent éployé, becqué et membré de gueules, et une fasce d’or brochante sur le tout, chargée d’un lion de gueules passant. Cet Ecu timbré d’un casque de profil, orné de ses lambrequins d’or, d’azur, d’argent et de gueules … » [20].

Pierre Raimbault, époux de Jeanne-Françoise Simblin, était né à Montréal en 1671 de Claude Raimbault, maître menuisier et de Marie-Thérèse Salé. Il avait occupé plusieurs fonctions dont celle de lieutenant intérimaire de police à Montréal, mais il était surtout un astucieux homme d’affaires. Paul, le fils, et Paul-François, le petit-fils, sont mal connus, mais on ne retrouve aucun document laissant croire qu’ils étaient nobles [21]. Les brevets de règlement d’armoiries d’Hozier mentionnent normalement les lettres de noblesse antérieures au règlement d’armoiries, ce qu’on ne retrouve pas dans ce cas. De plus, le document ne contient aucune mention de statut noble.

L’arrêt précité du Conseil du 9 mars 1706 défendait l’usage libre, non pas d’armoiries, mais d’armoiries timbrées, c’est-à-dire avec heaume et cimier [22]. Cette défense aux roturiers de porter des armoiries timbrées existait de longue date [23], mais elle n’était, de toute évidence, pas respectée. Avec le temps, mêmes les plus petits bourgeois en étaient venus à timbrer leurs armoiries des couronnes de la plus haute noblesse. On sait également que les nobles portaient souvent des couronnes d’un rang beaucoup plus élevé que leur rang réel [24]. Par exemple, Voltaire qui était de moyenne bourgeoisie sommait ses armes d’une couronne de marquis. Cette pratique était encouragée par le fait qu’à côté des titres réels, il existait des titres de courtoisie. Quiconque était reçu à la cour de France, par exemple, l’était généralement sous le titre de comte, qu’il le soit ou non [25]. C’est pourquoi, lorsqu’on examine une pièce armoriée où figure une couronne noble, il ne faut pas ipso facto conclure que le propriétaire était comte ou marquis; peut-être n’était-il même pas noble. Les armoiries timbrées de Paul Raimbault de Simblin sont concédées à un roturier par un juge d’armes, un autre exemple d’un règlement héraldique qui a ses exceptions.

En France, on pouvait généralement se doter d’un faux titre, sans crainte d’être inquiété, à la seule condition de payer les impositions qui incombaient à un roturier. Les collecteurs de taille, dont le rôle était de rechercher la fausse noblesse, s’en prenaient le plus souvent à des nobles authentiques qui n’avaient jamais auparavant éprouvé le besoin de faire confirmer leur noblesse [26]. L’État cherchait progressivement des moyens d’imposer la noblesse, par exemple, en n’exemptant pas de la taille certains nouveaux anoblis [27]. Avec le temps, beaucoup de nobles devenaient imposables. On constate, par exemple, qu’au XVIIIe siècle, un grand nombre de nobles qui tentaient de vivre de leur domaine payaient des impôts exorbitants, notamment, sur toutes leurs terres louées, nobles ou roturières [28]. En Nouvelle-France, ni noble ni roturier ne payaient d’impôts directs comme c’était le cas pour la taille, la capitation et le vingtième en France. Celui qui achetait un fief devait payer le quint, un cinquième de la valeur de l’achat, mais cette taxe de vente due à l’État s’appliquait aussi bien aux acheteurs nobles que roturiers. Ainsi, il n’y avait aucune incitation financière à poursuivre les faux nobles dans la colonie. On tentait cependant, sous peine de fortes amendes et sans grand succès, d’interdire l’emploi du titre d’écuyer à ceux qui n’y avaient pas droit [29].

L’édit de 1696 établissait en France un système très structuré (les maîtrises) pour doter d’armoiries, contre redevances, non seulement les nobles, mais toute personne que les fonctions, la profession ou l’état de fortune élevait au-dessus du commun des mortels. Si cet édit ne fut pas appliqué en Nouvelle-France, il ne faut pas s’en étonner [30]. Il n’y avait pas suffisamment d’argent à faire dans la colonie pour y établir une maîtrise. D’ailleurs, même en France, après deux ans de fonctionnement, les critiques mirent fin à la stricte application de l’édit. La non-application de l’édit de 1696 en Nouvelle-France explique en partie le faible taux d’armoiries roturières au pays.

1.3 Un cas de libre adoption

Les exemples de libre adoption en Nouvelle France semblent, a priori, rarissimes. Pourtant, les armoiries d’Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac présentent un cas notoire dans ce sens. Rien n’empêchait un sujet français de se doter d’armoiries sans recourir aux officiers d’armes de l’époque, mais la libre adoption, toujours tolérée, ne permettait pas l’usurpation d’autres armoiries. Une règle non écrite, mais très ancienne, interdisait de copier des armoiries existantes. Or, les armoiries de Lamothe Cadillac combinent les armes des Esparbès de Lussan, celles de la famille d’Albret de Gascogne et celles de la famille Viviès du Languedoc. La désignation « de Lamothe Cadillac » est également un ajout de libre adoption. Il semble qu’il s’inspire du nom d’une marraine à un baptême auquel Antoine avait assisté comme enfant. Ladite marraine, Dame Anne de Malenfant de Pressac, était l’épouse de messire Sylvestre de Lussan, seigneur et baron de Lamothe. De plus, la famille de Pressac possédait une seigneurie nommée Cadillac [31]. Sans doute les titres imposants de la noblesse avait-ils grandement impressionné le jeune garçon.

2. La transmission des armoiries

Celui qui recherche des armoiries ancestrales doit nécessairement savoir comment les armoiries passaient des parents aux enfants et les modifications de forme ou de contenu que ce processus pouvait entraîner.

2.1 La transmission aux enfants

L’anoblissement et le droit aux armoiries concédées s’appliquaient aussi bien aux enfants mâles que femelles. Par exemple, les lettres de noblesse de mars 1668 en faveur de Charles Le Moyne de Longueuil, précisaient « … de nôtre grâce spécialle plaine puissance et autorité royale nous avons anobly et par ces présentes signées de notre main annoblissons et décorons du titre et qualité de noblesse le d. Charles Le Moyne ensemble sa femme et enfans et postérités et lignée tant mâles que femelles nés et à naistres en loyal mariage … ». Un peu plus loin le texte précisait que ces droits s’appliquaient aussi aux armoiries « …. et de porter armes telles quelles sont ci empreintes … » [32].

La mention de la lignée féminine dans les lettres d’anoblissement signifiait que les filles de parents nobles étaient nobles et pouvaient porter les armoiries de la famille. Cette mention ne signifiait pas, toutefois, que les filles pouvaient automatiquement transmettre leurs armoiries et leur noblesse à leurs enfants. On sait, à partir d’autres sources, que les armoiries et la noblesse se transmettaient, règle générale, par la lignée mâle, sauf s’il n’existait plus d’héritiers mâles capables de perpétuer le nom et les armes. Dans de tels cas les descendants du côté maternel avaient le droit de recouvrir (relever) les armoiries. Cependant ces règles n’étaient pas toujours respectées. On retrouve aussi en France des cas de transmission par la lignée féminine [33].

Il importe aussi de noter qu’un titre transmis par une héritière n’allait pas au mari, mais éventuellement à l’aîné des enfants mâles. De même, les armoiries d’une héritière étaient transmises aux enfants et non au mari, bien que le mari avait le droit de porter les armoiries de sa femme parties aux siennes (l’une à côté de l’autre, les armes mâles à gauche). Sous le régime britannique, en l’absence d’héritiers mâles, le titre et les armoiries du baron de Longueuil et le nom et les armoiries des Chartier de Lotbinière passèrent par mariage à la famille Grant et Joly respectivement [34].

2.1 Les brisures

Dans le système héraldique français, la seule brisure à être employée systématiquement a été le lambel (une tringle avec plusieurs pendants) pour l’aîné, héritier éventuel des armes pleines. Pour les autres, les brisures demeuraient souvent régionales ou propres à une famille ou à une maison. Il incombait au chef des armes, c’est-à-dire à l’héritier des armes pleines (sans brisures), de veiller à ce que les puînés portent des brisures, mais il n’existait pas de stricte obligation dans ce sens ni de système précis pour les établir. À partir du milieu du XIVe siècle et au cours de la période de la Nouvelle-France, l’emploi des brisures eut tendance à diminuer. Les branches cadettes établies en pays étranger étaient libres d’enlever les brisures et de reprendre les armes pleines [35], mais on ne peut signaler d’exemple d’abandon des brisures en fonction de ce droit au Canada.

Pour la Nouvelle-France, l’emploi des brisures semble plutôt rare, mais on y retrouve néanmoins des exemples intéressants. Un exemple très précis de brisures figure dans les lettres d’érection en baronnie de la seigneurie de Portneuf en faveur de René Robinau de Bécancour, datées de mars 1681. Ces lettres précisent que : «… sad. Majesté permet et octroye aud. sr de Becancour et ceux de sa famille d’adjouster dans leurs armes et celles de leurs ancestres qui sont d’azur à la cotisse [en barre] d’Or accompagnée de six estoilles de mesme auquelles vient s’ajouter une fleur de lys posée sur une face de gueulle …» [36]. Si cette brisure avait été utilisée, elle aurait détruit l’harmonie des armoiries originales en insérant une face de couleur sur un champ aussi de couleur, une pratique normalement proscrite en héraldique. La fasce aurait en plus recouvert une bonne partie des armes originales. Robert Pichette m’a signalé l’Ex-voto de Marie-Anne Robinau de Bécancour par de Cardenat (Musée de Sainte-Anne, Saint-Anne-de-Beaupré) où l’on voit partiellement les armoiries. La cotice comme les étoiles, trois de chaque côté, sont en barre et on ne voit pas la brisure intrusive. La famille s’est peut-être rendu compte du ridicule de cet ajout et ne l’a pas utilisé. Les familles Vaudreuil [37] et Le Moyne [38] présentent plusieurs variations de contenu, sans doute des brisures servant à démarquer les lignées.

Michel Chartier de Lotbinière obtint, en 1787, une importante modification à ses armoiries du juge d’armes Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny. Il s’agit peut-être d’un exemple unique de règlement d’armoiries en faveur d’un Canadien par un juge d’armes de France après le traité de Paris de 1763 [39].

Les armoiries des Damours de Chauffours arborent en chef un imposant lambel rouge à trois pendants. Il est probable qu’il s’agit à l’origine d’une brisure, bien que ce lambel faisait partie des armoiries depuis plusieurs générations lorsque Mathieu Damours arriva à Québec en 1651. Massicotte et Roy attribuent à Mathieu des armes arborant un sanglier comme figure centrale [40]. D’autres sources citant le nom d’Augustin d’Amours de Paris reçu chevalier de Malte en 1598 et Louis d’Amours, conseiller au Châtelet et échevin de Paris en 1619, père de Mathieu, attribuent à la famille des armes diversement blasonnées, et dont un blason simplifié serait d’argent au porc-épic de sable accompagné en chef d’un lambel à trois pendants de gueules et en pointe de trois clous de la passion de sable en fasce [41].

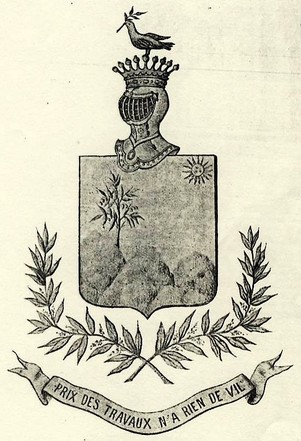

Armes attribuées à Guillaume Couillard de Lespinay par l’abbé Azarie Couillard Després.

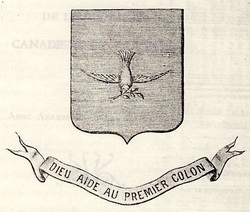

Peut-il arriver qu’un père et ses fils portent des armoiries totalement différentes ? Ceci semble être le cas pour les armoiries que l’abbé Azarie Couillard Després attribue à Guillaume Couillard de Lespinay (vers 1591-1663) et ses fils Louis Couillard de Lespinay (1629 - 1178) et Charles Couillard de Beaumont. Selon l’abbé Couillard, Guillaume portait d’azur à la colombe éployée d’or, tenant dans son bec un rameau d’olivier de sinople avec la devise « Dieu aide au premier colon ». Les armes de Louis sont décrites d’argent à l’olivier de sinople mouvant d’un rocher à trois coupeaux au naturel, éclairé par un soleil en chef, à senestre d’or auxquelles s’ajoutent un casque et une couronne de comte et pour cimier : Une colombe d’argent portant en son bec un rameau d’olivier de même. L’écu est accompagné de rameaux d’olivier et de la devise « Prix des travaux n’a rien de vil ». À Charles, il attribue « D’azur au cerf d’argent ramé d’or onglé de même » et pour devise : « Au champ labeur, au camp valeur » [42].

Ce qui surprend le plus est la différence entre les armoiries et la variété des devises, d’autant plus que, d’après l’abbé Couillard Després, la noblesse des trois Couillard, père et fils, remonte à un seul document daté de 1654 [43].

On connaît assez bien les armoiries de Louis, car sa confirmation de noblesse de 1668 mentionne des « … Armes Telles qu’ils sont cy empreintes … » [44]. Il existe aussi un cachet à ses armes remis aux sœurs du Bon Pasteur de Québec par sœur Sainte-Hélène, née Azilda Couillard Després. On y voit les armes de Louis entourées de palmes avec le heaume, la couronne et le cimier décrits plus haut, mais on n’y voit pas la devise [45]. La source des autres armoiries n’est pas connue. La devise attribuée à Guillaume « Dieu aide au premier colon » est particulièrement surprenante puisqu’elle calque celle des Montmorency-Laval « Dieu ayde au Premier Baron chrestien » [46]. Les officiers d’armes du roi aurait-ils accordé aux membres de la famille Couillard des armoiries essentiellement différentes ? Cela est possible, mais l’état des recherches ne nous permet pas de l’établir. Nous devons aussi envisager la possibilité que l’abbé Couillard Després, un amateur héraldiste dont les attributions d’armoiries manquaient parfois de rigueur, ait montré trop de zèle à doter ses ancêtres d’armoiries distinctes [47].

3. La recherche d’armoiries

Pour un Canadien, la quête d’armoiries ancestrales doit débuter au Canada. Il faut d’abord tenter de connaître le nom, le lieu d’origine et la condition sociale du premier ancêtre venu au pays. Si l’ancêtre était noble, la probabilité d’armoiries est grande. S’il était roturier, les chances sont beaucoup moindres, particulièrement dans le cas de métiers comme laboureur, défricheur ou même cordonnier ou forgeron. Si l’on retrouve des armoiries dans sa lignée, il faut rigoureusement vérifier leur provenance. Seules de solides recherches faisant remonter la lignée à un ancêtre qui portait des armoiries en justifie l’usage par un descendant. Il faut aussi tenir compte du fait qu’anciennement les armoiries se transmettaient presque exclusivement par la lignée mâle. Avant de se lancer à la recherche d’armoiries, nous recommandons au lecteur de consulter les articles et ouvrages suivants décrits dans la note de fin de document qui suit : « Comment retracer les armoiries des familles canadiennes-françaises », « Héraldique et généalogie », « À la recherche de vos armoiries », « Le Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale de France » ainsi que l’ouvrage de Marthe Faribault-Beauregard et Ève Beauregard-Malak, La généalogie : retrouver vos ancêtres [48].

Il existe deux armoriaux importants pour le Canada français, celui de Massicotte et Roy et celui de Fauteux [49]. Le chercheur voudra aussi consulter la revue L’héraldique au Canada pour laquelle il existe un répertoire [50]. Les armoriaux dédiés aux anciennes provinces, aux départements plus récents et aux grandes villes de France se retrouvent facilement sur Internet en inscrivant le mot armorial et le nom de la région ou de la ville. Beaucoup de ces armoriaux, jadis difficiles à consulter, son relativement faciles d’accès grâce aux bibliothèques numérisées comme Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France : www.gallica.bnf.fr et Google. L’Internet est également l’outil tout désigné pour retrouver les associations généalogiques ou héraldiques ainsi que les adresses des archives départementales. Par contre, il faut aborder avec beaucoup de circonspection les attributions d’armoiries que l’on retrouve sur Internet. Très souvent ces attributions, notamment les armoiries vendues par des brocanteurs, se fondent sur un nom retrouvé dans un armorial et ne sont pas étayés par de sérieuses recherches généalogiques.

Même si au départ, la quête d’armoiries ancestrales roturières ne paraît pas prometteuse, personne ne peut, a priori, exclure la possibilité d’en découvrir au sein d’une lignée de modeste origine. En France, des représentants de toutes les couches sociales, y inclus la paysannerie, ont fait usage d’armoiries. Il se peut aussi qu’un certain nombre d’armoiries de libre adoption restent à découvrir puisqu’elles ne faisaient pas l’objet d’un document de concession officiel. Il peut également arriver qu’un ancêtre qu’on croyait roturier se révèle être noble et détenteur d’armoiries.

On retrouve parfois dans la province d’origine d’un ancêtre donné, une famille du même nom qui porte des armoiries. Par exemple, on sait que les frères Jean et Charles Hamel proviennent d’Avremesnil en Normandie [51]. Or, on retrouve dans cette ancienne province au moins sept armoiries appartenant à des Hamel [52]. On peut aussi citer la famille Porlier de Paris [53]. Ce cas est d’autant plus prometteur que l’ancêtre Claude Porlier, originaire de Paris, était marchand et que les armoiries roturières appartenaient souvent à cette classe sociale. On constate aussi que ce nom est plutôt rare en France. Le bottin téléphonique de Paris d’aujourd’hui ne compte que quelques Porlier.

Ces indices ne constituent pas des preuves, mais ils nous invitent à approfondir nos recherches, le but étant d’établir un lien de parenté entre la lignée française et la lignée canadienne. Il importe aussi de vérifier si les armoiries retrouvées existaient au moment de l’immigration de l’ancêtre au Canada où si elles appartenaient à une période postérieure.

Comme pour les armoiries nobles, le droit à des armoiries roturières se fonde sur la descendance. Il est évident qu’un roturier qui adoptait librement des armoiries le faisait pour lui et ses descendants et non pas pour une autre lignée du même nom. Néanmoins, même avec des indices prometteurs comme ceux précités, la quête d’armoiries ancestrales en France peut s’avérer infructueuse.

****

Deux facteurs expliquent le faible nombre d’armoiries chez les descendants des familles de la Nouvelle-France : le très bas pourcentage de nobles qui normalement possédaient des armoiries et la non-application de l’édit de 1696 qui rendait les armoiries roturières très rares.

Éventuellement, il faudra réviser l’Armorial de Massicotte et Roy, n’y insérer que des noms dont les armoiries sont bien documentées et indiquer clairement les sources. Une lettre du Secrétaire d'État à la Marine au gouverneur de Beauharnois, datée du 15 mai 1738, nous apprend qu’Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny avait l'intention de consacrer une part de son ouvrage aux familles nobles établies en Nouvelle-France [54]. Le projet qu’envisageait d’Hozier fait rêver les héraldistes, généalogistes et historiens d’aujourd’hui. S’il s’était exécuté, il serait beaucoup plus facile de repérer les vrais nobles de la Nouvelle-France et de connaître avec plus de précision leurs armoiries et leur lignée.

L’Autorité héraldique du Canada, créée en 1988, reconnaît les armoiries concédées à des Canadiens au temps de la Nouvelle-France à condition qu’elles soient rigoureusement documentées, mais la seule personne à faire une demande d’enregistrement a été Jacques Brillant de Boisbrillant [55]. Lorsque l’Autorité recevra des demandes pour faire reconnaître des armoiries d’avant 1763, on peut s’attendre, dans bien des cas, à une nouvelle concession d’armoiries avec brisures. En principe, le descendant en ligne directe, c’est-à-dire d’aîné en aîné, a droit aux armoiries pleines, mais l’Autorité devra étudier de telles demandes avec beaucoup de soin, car il peut facilement se glisser des erreurs dans une généalogie. Comme résultat, plusieurs prétendants aux armoiries pleines pourraient se présenter [56].

****

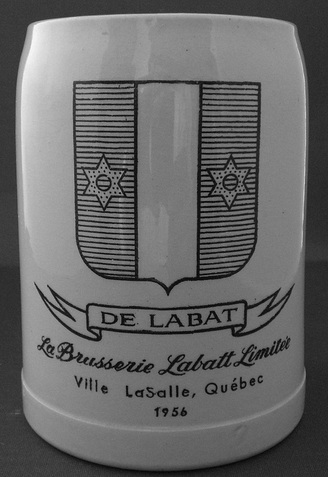

Des armoiries remontant à l’époque de la Nouvelle-France servent parfois à des fins décoratives ou commerciales. Certaines entreprises comme des restaurants ou des hôtels adoptent le nom et les armes de personnages historiques. Des armes anciennes illustrent des biographies et des livres d’histoire. C’est une façon de faire revivre l’héraldique à condition de représenter les armoiries correctement.

On connaît assez bien les armoiries de Louis, car sa confirmation de noblesse de 1668 mentionne des « … Armes Telles qu’ils sont cy empreintes … » [44]. Il existe aussi un cachet à ses armes remis aux sœurs du Bon Pasteur de Québec par sœur Sainte-Hélène, née Azilda Couillard Després. On y voit les armes de Louis entourées de palmes avec le heaume, la couronne et le cimier décrits plus haut, mais on n’y voit pas la devise [45]. La source des autres armoiries n’est pas connue. La devise attribuée à Guillaume « Dieu aide au premier colon » est particulièrement surprenante puisqu’elle calque celle des Montmorency-Laval « Dieu ayde au Premier Baron chrestien » [46]. Les officiers d’armes du roi aurait-ils accordé aux membres de la famille Couillard des armoiries essentiellement différentes ? Cela est possible, mais l’état des recherches ne nous permet pas de l’établir. Nous devons aussi envisager la possibilité que l’abbé Couillard Després, un amateur héraldiste dont les attributions d’armoiries manquaient parfois de rigueur, ait montré trop de zèle à doter ses ancêtres d’armoiries distinctes [47].

3. La recherche d’armoiries

Pour un Canadien, la quête d’armoiries ancestrales doit débuter au Canada. Il faut d’abord tenter de connaître le nom, le lieu d’origine et la condition sociale du premier ancêtre venu au pays. Si l’ancêtre était noble, la probabilité d’armoiries est grande. S’il était roturier, les chances sont beaucoup moindres, particulièrement dans le cas de métiers comme laboureur, défricheur ou même cordonnier ou forgeron. Si l’on retrouve des armoiries dans sa lignée, il faut rigoureusement vérifier leur provenance. Seules de solides recherches faisant remonter la lignée à un ancêtre qui portait des armoiries en justifie l’usage par un descendant. Il faut aussi tenir compte du fait qu’anciennement les armoiries se transmettaient presque exclusivement par la lignée mâle. Avant de se lancer à la recherche d’armoiries, nous recommandons au lecteur de consulter les articles et ouvrages suivants décrits dans la note de fin de document qui suit : « Comment retracer les armoiries des familles canadiennes-françaises », « Héraldique et généalogie », « À la recherche de vos armoiries », « Le Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale de France » ainsi que l’ouvrage de Marthe Faribault-Beauregard et Ève Beauregard-Malak, La généalogie : retrouver vos ancêtres [48].

Il existe deux armoriaux importants pour le Canada français, celui de Massicotte et Roy et celui de Fauteux [49]. Le chercheur voudra aussi consulter la revue L’héraldique au Canada pour laquelle il existe un répertoire [50]. Les armoriaux dédiés aux anciennes provinces, aux départements plus récents et aux grandes villes de France se retrouvent facilement sur Internet en inscrivant le mot armorial et le nom de la région ou de la ville. Beaucoup de ces armoriaux, jadis difficiles à consulter, son relativement faciles d’accès grâce aux bibliothèques numérisées comme Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France : www.gallica.bnf.fr et Google. L’Internet est également l’outil tout désigné pour retrouver les associations généalogiques ou héraldiques ainsi que les adresses des archives départementales. Par contre, il faut aborder avec beaucoup de circonspection les attributions d’armoiries que l’on retrouve sur Internet. Très souvent ces attributions, notamment les armoiries vendues par des brocanteurs, se fondent sur un nom retrouvé dans un armorial et ne sont pas étayés par de sérieuses recherches généalogiques.

Même si au départ, la quête d’armoiries ancestrales roturières ne paraît pas prometteuse, personne ne peut, a priori, exclure la possibilité d’en découvrir au sein d’une lignée de modeste origine. En France, des représentants de toutes les couches sociales, y inclus la paysannerie, ont fait usage d’armoiries. Il se peut aussi qu’un certain nombre d’armoiries de libre adoption restent à découvrir puisqu’elles ne faisaient pas l’objet d’un document de concession officiel. Il peut également arriver qu’un ancêtre qu’on croyait roturier se révèle être noble et détenteur d’armoiries.

On retrouve parfois dans la province d’origine d’un ancêtre donné, une famille du même nom qui porte des armoiries. Par exemple, on sait que les frères Jean et Charles Hamel proviennent d’Avremesnil en Normandie [51]. Or, on retrouve dans cette ancienne province au moins sept armoiries appartenant à des Hamel [52]. On peut aussi citer la famille Porlier de Paris [53]. Ce cas est d’autant plus prometteur que l’ancêtre Claude Porlier, originaire de Paris, était marchand et que les armoiries roturières appartenaient souvent à cette classe sociale. On constate aussi que ce nom est plutôt rare en France. Le bottin téléphonique de Paris d’aujourd’hui ne compte que quelques Porlier.

Ces indices ne constituent pas des preuves, mais ils nous invitent à approfondir nos recherches, le but étant d’établir un lien de parenté entre la lignée française et la lignée canadienne. Il importe aussi de vérifier si les armoiries retrouvées existaient au moment de l’immigration de l’ancêtre au Canada où si elles appartenaient à une période postérieure.

Comme pour les armoiries nobles, le droit à des armoiries roturières se fonde sur la descendance. Il est évident qu’un roturier qui adoptait librement des armoiries le faisait pour lui et ses descendants et non pas pour une autre lignée du même nom. Néanmoins, même avec des indices prometteurs comme ceux précités, la quête d’armoiries ancestrales en France peut s’avérer infructueuse.

****

Deux facteurs expliquent le faible nombre d’armoiries chez les descendants des familles de la Nouvelle-France : le très bas pourcentage de nobles qui normalement possédaient des armoiries et la non-application de l’édit de 1696 qui rendait les armoiries roturières très rares.

Éventuellement, il faudra réviser l’Armorial de Massicotte et Roy, n’y insérer que des noms dont les armoiries sont bien documentées et indiquer clairement les sources. Une lettre du Secrétaire d'État à la Marine au gouverneur de Beauharnois, datée du 15 mai 1738, nous apprend qu’Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny avait l'intention de consacrer une part de son ouvrage aux familles nobles établies en Nouvelle-France [54]. Le projet qu’envisageait d’Hozier fait rêver les héraldistes, généalogistes et historiens d’aujourd’hui. S’il s’était exécuté, il serait beaucoup plus facile de repérer les vrais nobles de la Nouvelle-France et de connaître avec plus de précision leurs armoiries et leur lignée.

L’Autorité héraldique du Canada, créée en 1988, reconnaît les armoiries concédées à des Canadiens au temps de la Nouvelle-France à condition qu’elles soient rigoureusement documentées, mais la seule personne à faire une demande d’enregistrement a été Jacques Brillant de Boisbrillant [55]. Lorsque l’Autorité recevra des demandes pour faire reconnaître des armoiries d’avant 1763, on peut s’attendre, dans bien des cas, à une nouvelle concession d’armoiries avec brisures. En principe, le descendant en ligne directe, c’est-à-dire d’aîné en aîné, a droit aux armoiries pleines, mais l’Autorité devra étudier de telles demandes avec beaucoup de soin, car il peut facilement se glisser des erreurs dans une généalogie. Comme résultat, plusieurs prétendants aux armoiries pleines pourraient se présenter [56].

****

Des armoiries remontant à l’époque de la Nouvelle-France servent parfois à des fins décoratives ou commerciales. Certaines entreprises comme des restaurants ou des hôtels adoptent le nom et les armes de personnages historiques. Des armes anciennes illustrent des biographies et des livres d’histoire. C’est une façon de faire revivre l’héraldique à condition de représenter les armoiries correctement.

Armoiries de René-Robert Cavelier de La Salle sur un crémier de l’Hôtellerie Cavelier de La Salle, après 1920. Les armes se blasonnent : De sable au lévrier courant d’argent, surmonté d’une étoile à huit rais d’or. (Collection Auguste Vachon et Paula Gornescu-Vachon, Musée canadien des civilisations).

Une version des armes du cardinal Richelieu, dont l’influence sur Nouvelle-France a été primordiale, orne une chandelle du premier Manoir Richelieu, vers 1900. Les armes sont : d’argent à trois chevrons de gueules. L’écu est sommé d’une couronne de duc et posé sur une ancre d’azur. (Collection Auguste Vachon et Paula Gornescu-Vachon, Musée canadien des civilisations).

|

Les anciennes armes de la famille française Labatt, de sable au pal d’argent accosté de deux molettes d’or, sont mises à l’honneur sur une chope de la Brasserie Labatt, 1956 (Collection Auguste Vachon et Paula Gornescu-Vachon, Musée canadien des civilisations).

|