Les armoiries de François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry, baron de l’Empire

Auguste Vachon, héraut Outaouais émérite

Napoléon avait établi sa propre hiérarchie nobiliaire avec un système héraldique spécifique. Au moins un Canadien en a bénéficié, notamment François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry (1754-1824), descendant d’une famille d’au moins quatre générations d’ingénieurs militaires dont le grand-père et le père habitaient le Canada. François-Joseph servit comme ingénieur en chef dans l'armée impériale de Napoléon Ier et fut créé baron militaire de l’Empire par lettres patentes du 4 janvier 1811. Ce titre lui donnait le droit d’ajouter à ses armoiries un franc-quartier senestre de gueules chargé d’une épée haute d’argent et, comme ornements extérieurs, quatre lambrequins d'argent et une toque de velours noir retroussée de contre-vair, au porte-aigrette d’argent surmonté de trois plumes du même. Mais, quelles armoiries portait-il à ce moment de sa carrière?

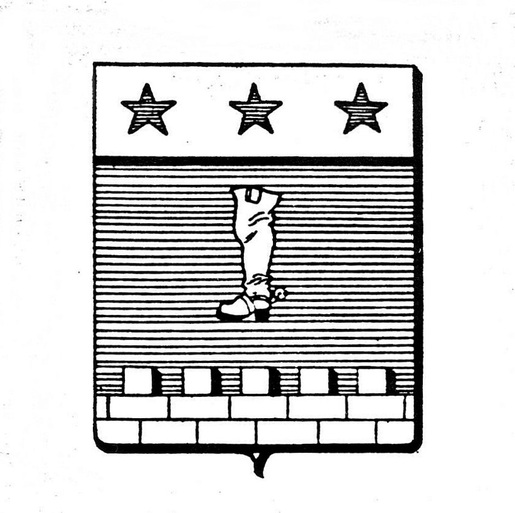

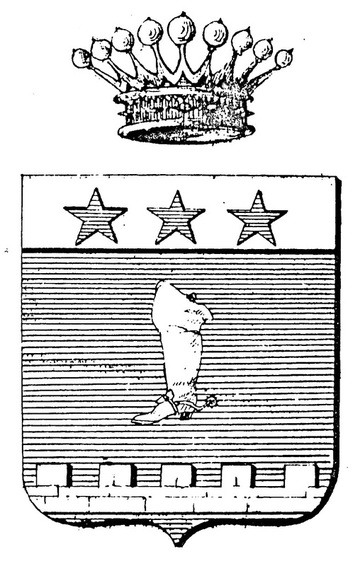

Une aiguière par Jean Fauché, conservée au Musée des beaux-arts de Montréal (fig. 1) est gravée aux armes de Louis Legardeur de Repentigny (1721-1786) accolées à celles de son épouse Marie-Madeleine, fille de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756) [1]. Les lignes horizontales (hachures) sur les armes de l’épouse attestent que le champ et les étoiles en chef sont d’azur (bleus) et que le reste, n’ayant pas de hachures, est d’argent (blanc). On constate aussi que la botte est légèrement au-dessus des créneaux de la pièce figurant sous elle et que cette pièce ne remplie pas entièrement la pointe de l’écu de sorte que l’on voit un peu du champ dans le bas de la pointe. Comme on doit décrire ce que l’on voit, le blasonnement serait : d’azur à la botte éperonnée accompagnée d’une fasce abaissée et crénelée le tout d’argent, au chef du même chargé de trois étoiles d’azur [2]. La représentation dans l’ouvrage de l’abbé François Daniel vient corroborer cette interprétation (fig. 4). Voir également deux autres pièces d’argenteries aux armes des Chaussegros de Léry : https://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=73657 et https://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=73657.

Le couple s’était marié en 1750, mais l’aiguière date de 1754-55. Elle montre clairement que la croix dans les pattes du lion sur les armoiries des Legardeur est une croix à trois traverses et recroisettée (fig. 1), non pas tréflée comme le précise certains blasonnements [3]. L’armorial de Massicotte et Roy blasonne les armoiries des Legardeur de Repentigny, de Tilly et de Croisille : De gueules, au lion d’argent lampassé d’or, tenant des deux pattes de devant une croix latine patriarcale recroisettée d’or [4]. Puisqu’une croix patriarcale n’a que deux traverses, celle sur l’aiguière serait plutôt une croix triple ou papale parfois représentée avec la traverse du centre plus longue que les deux autres (fig. 2).

Une aiguière par Jean Fauché, conservée au Musée des beaux-arts de Montréal (fig. 1) est gravée aux armes de Louis Legardeur de Repentigny (1721-1786) accolées à celles de son épouse Marie-Madeleine, fille de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756) [1]. Les lignes horizontales (hachures) sur les armes de l’épouse attestent que le champ et les étoiles en chef sont d’azur (bleus) et que le reste, n’ayant pas de hachures, est d’argent (blanc). On constate aussi que la botte est légèrement au-dessus des créneaux de la pièce figurant sous elle et que cette pièce ne remplie pas entièrement la pointe de l’écu de sorte que l’on voit un peu du champ dans le bas de la pointe. Comme on doit décrire ce que l’on voit, le blasonnement serait : d’azur à la botte éperonnée accompagnée d’une fasce abaissée et crénelée le tout d’argent, au chef du même chargé de trois étoiles d’azur [2]. La représentation dans l’ouvrage de l’abbé François Daniel vient corroborer cette interprétation (fig. 4). Voir également deux autres pièces d’argenteries aux armes des Chaussegros de Léry : https://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=73657 et https://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=73657.

Le couple s’était marié en 1750, mais l’aiguière date de 1754-55. Elle montre clairement que la croix dans les pattes du lion sur les armoiries des Legardeur est une croix à trois traverses et recroisettée (fig. 1), non pas tréflée comme le précise certains blasonnements [3]. L’armorial de Massicotte et Roy blasonne les armoiries des Legardeur de Repentigny, de Tilly et de Croisille : De gueules, au lion d’argent lampassé d’or, tenant des deux pattes de devant une croix latine patriarcale recroisettée d’or [4]. Puisqu’une croix patriarcale n’a que deux traverses, celle sur l’aiguière serait plutôt une croix triple ou papale parfois représentée avec la traverse du centre plus longue que les deux autres (fig. 2).

Fig. 1. Armes de Louis Legardeur de Repentigny accolées à celles de son épouse Marie-Madeleine Chaussegros de Léry, gravées sur une aiguière par Jean Fauché, 1754-1755, conservée au Musée des beaux-arts de Montréal.

Fig. 2. Croix triple ou papale, représentée avec la traverse centrale plus longue que les deux autres.

Fig. 3. Armes des Chaussegros de Léry dans MASSICOTTE et ROY, Armorial du Canada français, vol. 1, p. 132. Les auteurs blasonnent : D’azur, à une botte d’argent, au chef chargé de trois étoiles d’azur et à la champagne aussi d’argent crénelée de cinq pièces. L’émail du chef qui est d’argent n’est pas clairement précisé, l’éperon n’est pas mentionné et la description du chef se place normalement en fin du blasonnement. Massicotte et Roy donnent comme source François DANIEL, Nos gloires nationales, mais leur illustration ne montre pas un peu du champ en pointe de l’écu comme le fait Daniel (fig. 4). Voir aussi à ce sujet fig. 1. La description de Fauteux ci-dessous semble calquée sur celle de Massicotte et Roy.

L’héraldiste Aegidius Fauteux possédait un exemplaire de l’ex-libris armorié de Joseph-Gaspard Chaussegros de Léry (1721-1797), fils de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756) et de Marie-Renée Legardeur de Beauvais (1697-1743). Joseph-Gaspard était le frère de Marie-Madeleine (fig. 1) et le père de François-Joseph d’Estienne. Fauteux décrit ainsi les armoiries figurant sur l’ex-libris : Ecartelé, aux 1 et 4, d’azur à une botte d’argent, au chef d’argent chargé de trois étoiles d’azur, et à la champagne aussi d’argent crénelée de cinq pièces (qui est de Chaussegros de Léry) au 2, de gueules, au lion d’argent tenant des deux pattes une croix haute et tréflée, aussi d’argent (qui est de Legardeur); au 3, d’or à l’ours de sable debout (qui est de Saint-Ours) [5].

L’ex-libris démontre que deux quartiers (Legardeur et Saint-Ours) sont venus soudainement s’ajouter aux armoiries originales dans l’écu de Joseph-Gaspard, même si la transmission d’armoiries aux enfants par les femmes n’avait normalement lieu qu’en l’absence d’héritiers mâles [6]. Beaucoup des frères et sœurs de sa mère, Marie-Renée Legardeur de Beauvais, étaient décédés l’année de leur naissance et nous ne connaissons pas la date de décès de tous les enfants. Elle avait un frère nommé René (1700-1744), mais nous ne savons pas s’il bénéficiait d’une descendance. La preuve que l’héraldique et la généalogie vont main dans la main est démontrée ici par le fait que seule une recherche généalogique poussée établirait si, oui ou non, Joseph-Gaspard avait droit au quartier des Legardeur.

Il réclamait le quartier Saint-Ours de sa grand-mère, Marie de Saint-Ours (1670-1705), épouse de René Legardeur de Beauvais (1660-1742). Cependant, comme Marie de Saint-Ours avait plusieurs frères avec descendance, Joseph-Gaspard n’avait pas de droit réel au quartier des Saint-Ours. Par contre, l’inclusion d’un quartier maternelle servant à marquer l’ascendance, comme sur un ex-libris, était légitime : « Évidemment tout individu pouvait, pour marquer son ascendance, écarteler son propre blason des armes de sa mère, sans avoir pour cela des droits véritables vis-à-vis de ces dernières, qu’il ne devait pas porter seules. Normalement, un fils ne devait pas davantage porter ses armes maternelles aux quartiers d’honneur [1 et 4] ou sur le tout [au centre] [7]. »

Les Chaussegros de Léry ont été parmi les premiers Canadiens à enregistrer leurs armoiries à Londres après la conquête du Canada. Joseph-Gaspard s’était rendu en France au printemps de 1762 dans l’espoir d’obtenir un poste intéressant. N’ayant pas reçu l’attention qu’il escomptait et las de courir les antichambres, il avait décidé de collaborer avec le nouveau régime. Ayant passé à Londres à l’été de 1763, il fit, avec le concours des hérauts Somerset et Lancaster, enregistrer au Collège des hérauts d’Angleterre la généalogie et les armoiries de son père ainsi que la croix de Saint-Louis décernée à lui et à plusieurs autres membres de sa famille. Ceci eut lieu quelques mois après le traité de Paris qui cédait le Canada à la Grande-Bretagne, le dossier d’enregistrement étant daté du 1er juin 1763 [8]. Il fut à cette occasion le premier Canadien français à être présenté au roi George III qui trouvant son épouse, Louise Martel, très jolie lui fit ce compliment : « Madame, si toutes les Dames canadiennes vous ressemblent, j'ai vraiment fait une conquête [9]. »

En 1818, sous la Restauration, François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry était élevé au rang de « vicomte par ordonnance royale et lettres patentes du 11 février 1818 [10]. » Ses armes se blasonnent : Écartelée, aux 1 et 4 de gueules, au lion tenant une croix haussée et tréflée le tout d’argent (Legardeur); au 2 de gueules à l’épée haute d’argent en pal (baron militaire de l’Empire); au 3 d’or à l’ours passant de sable (Saint-Ours); sur le tout d’azur à la botte avec son éperon d’argent soutenue d’une champagne crénelée du même, au chef aussi d’argent chargé de 3 étoiles de gueules (Chaussegros de Léry) [11]. On constate que les étoiles d’azur en chef des armes de Chaussegros de Léry sont maintenant de gueules, que la croix des Legardeur est tréflée comme sur l’ex-libris, non pas recroisettée comme sur l’aiguière, et que le franc-quartier d’un baron militaire s’est transformé en plein quartier, ce qui semble une pratique normale. Les armoiries des Saint-Ours, auxquelles il n’avait vraisemblablement pas droit, sont retenues, mais l’ours, debout ou rampant à l’origine, est maintenant passant. Les armoiries de sa propre famille sont sur le tout, ce qui était l’une des façons de porter les armoiries paternelles [12].

Les modifications aux armes originales qui se retrouvent dans les quartiers de François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry individualisent ses armoiries et semblent indiquer que la pratique d’introduire des brisures subsistait du moins dans certains milieux, même si cette tradition tombait généralement en désuétude à l’époque. Par contre, on ne saurait inscrire les variantes signalées pour les armoiries des Chaussegros de Léry, Legardeur et Saint-Ours dans un quelconque système de brisures, leur seul but étant de créer un emblème distinct tout en honorant les lignées ancestrales. Il serait intéressant de savoir si des Canadiens autre que Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry ont reçu des titres du premier empereur des Français.

L’ex-libris démontre que deux quartiers (Legardeur et Saint-Ours) sont venus soudainement s’ajouter aux armoiries originales dans l’écu de Joseph-Gaspard, même si la transmission d’armoiries aux enfants par les femmes n’avait normalement lieu qu’en l’absence d’héritiers mâles [6]. Beaucoup des frères et sœurs de sa mère, Marie-Renée Legardeur de Beauvais, étaient décédés l’année de leur naissance et nous ne connaissons pas la date de décès de tous les enfants. Elle avait un frère nommé René (1700-1744), mais nous ne savons pas s’il bénéficiait d’une descendance. La preuve que l’héraldique et la généalogie vont main dans la main est démontrée ici par le fait que seule une recherche généalogique poussée établirait si, oui ou non, Joseph-Gaspard avait droit au quartier des Legardeur.

Il réclamait le quartier Saint-Ours de sa grand-mère, Marie de Saint-Ours (1670-1705), épouse de René Legardeur de Beauvais (1660-1742). Cependant, comme Marie de Saint-Ours avait plusieurs frères avec descendance, Joseph-Gaspard n’avait pas de droit réel au quartier des Saint-Ours. Par contre, l’inclusion d’un quartier maternelle servant à marquer l’ascendance, comme sur un ex-libris, était légitime : « Évidemment tout individu pouvait, pour marquer son ascendance, écarteler son propre blason des armes de sa mère, sans avoir pour cela des droits véritables vis-à-vis de ces dernières, qu’il ne devait pas porter seules. Normalement, un fils ne devait pas davantage porter ses armes maternelles aux quartiers d’honneur [1 et 4] ou sur le tout [au centre] [7]. »

Les Chaussegros de Léry ont été parmi les premiers Canadiens à enregistrer leurs armoiries à Londres après la conquête du Canada. Joseph-Gaspard s’était rendu en France au printemps de 1762 dans l’espoir d’obtenir un poste intéressant. N’ayant pas reçu l’attention qu’il escomptait et las de courir les antichambres, il avait décidé de collaborer avec le nouveau régime. Ayant passé à Londres à l’été de 1763, il fit, avec le concours des hérauts Somerset et Lancaster, enregistrer au Collège des hérauts d’Angleterre la généalogie et les armoiries de son père ainsi que la croix de Saint-Louis décernée à lui et à plusieurs autres membres de sa famille. Ceci eut lieu quelques mois après le traité de Paris qui cédait le Canada à la Grande-Bretagne, le dossier d’enregistrement étant daté du 1er juin 1763 [8]. Il fut à cette occasion le premier Canadien français à être présenté au roi George III qui trouvant son épouse, Louise Martel, très jolie lui fit ce compliment : « Madame, si toutes les Dames canadiennes vous ressemblent, j'ai vraiment fait une conquête [9]. »

En 1818, sous la Restauration, François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry était élevé au rang de « vicomte par ordonnance royale et lettres patentes du 11 février 1818 [10]. » Ses armes se blasonnent : Écartelée, aux 1 et 4 de gueules, au lion tenant une croix haussée et tréflée le tout d’argent (Legardeur); au 2 de gueules à l’épée haute d’argent en pal (baron militaire de l’Empire); au 3 d’or à l’ours passant de sable (Saint-Ours); sur le tout d’azur à la botte avec son éperon d’argent soutenue d’une champagne crénelée du même, au chef aussi d’argent chargé de 3 étoiles de gueules (Chaussegros de Léry) [11]. On constate que les étoiles d’azur en chef des armes de Chaussegros de Léry sont maintenant de gueules, que la croix des Legardeur est tréflée comme sur l’ex-libris, non pas recroisettée comme sur l’aiguière, et que le franc-quartier d’un baron militaire s’est transformé en plein quartier, ce qui semble une pratique normale. Les armoiries des Saint-Ours, auxquelles il n’avait vraisemblablement pas droit, sont retenues, mais l’ours, debout ou rampant à l’origine, est maintenant passant. Les armoiries de sa propre famille sont sur le tout, ce qui était l’une des façons de porter les armoiries paternelles [12].

Les modifications aux armes originales qui se retrouvent dans les quartiers de François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry individualisent ses armoiries et semblent indiquer que la pratique d’introduire des brisures subsistait du moins dans certains milieux, même si cette tradition tombait généralement en désuétude à l’époque. Par contre, on ne saurait inscrire les variantes signalées pour les armoiries des Chaussegros de Léry, Legardeur et Saint-Ours dans un quelconque système de brisures, leur seul but étant de créer un emblème distinct tout en honorant les lignées ancestrales. Il serait intéressant de savoir si des Canadiens autre que Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry ont reçu des titres du premier empereur des Français.

Folklore sur l’origine du nom Chaussegros

Les armes de Chaussegros de Léry sont parlantes en ce sens que la grande botte qui y figure fait allusion au surnom Chaussegros. Mais d’où provient le nom Chaussegros à l’origine? Un site internet rapporte une truculente anecdote voulant que ce nom soit issu de la bouche de Louis XV lui-même. Selon le récit, le roi se portant au secours d’un régiment de cavalerie immobilisé dans un endroit aride somme Joseph-Gaspard de Léry de l’accompagner et, rendu sur place, l’enjoint de trouver de l’eau. Après avoir étudié la configuration du terrain, de Léry se dirige vers l’endroit qui lui semble le plus prometteur et y trouve une abondante source d’eau. Comme preuve de sa réussite, il conçoit l’idée de remplir l’une de ses bottes d’eau pour y abreuver le cheval du roi. Le roi constate alors qu’il a de grands pieds et de grandes bottes et s’exclame : « Tu chausses gros De Léry! » et ajoute « À l’avenir, nous t’appellerons “Chaussegros” [13]. » Malheureusement ce récit envoûtant ne tient pas la route car le nom Chaussegros existait bien avant la naissance de Louis XV en 1710. Par exemple, le grand-père de Joseph Gaspard, aussi ingénieur, portait le nom Gaspard Chaussegros lorsqu’il épousa Anne Vidalle vers 1680 [14].

Le nom Chaussegros ne maquait pas de chatouiller les imaginations et d’inspirer des légendes puisqu’il existe une autre version de son origine. En 1751, Joseph-Gaspard se rendait en France pour rencontrer le ministre de la Marine, Rouillé. Sa mission hâtive ne lui permettait pas de visiter sa parenté, mais il reçut néanmoins une lettre datée du 6 juin 1752 d’une tante de Toulon qui signait GAUDIN CHAUSSEGROS. La tante, en parlant d’un Monsieur Chaussegros qui venait de décéder aux Antilles en laissant une fortune énorme, donnait des précisions sur l’origine du nom Chaussegros : « Son nom de famille était Etienne; celui de Chaussegros lui a été donné par un Roi auquel il avait aidé à monter à cheval. Vous vous appeliez Etienne, lui dit le prince : désormais vous vous appellerez Chaussegros, et vos armes seront une botte [15]. » Le Monsieur Chaussegros mentionné était Louis Anne Antoine de Chaussegros (1688-1751), demi-frère de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (le père de Joseph-Gaspard) et époux de Françoise Cécile Gaudin, la tante de Joseph-Gaspard, auteure de la lettre. Si on s’en remet aux dates où Louis Anne Antoine a vécu, le roi mentionné a pu être Louis XIV ou Louis XV [16]. Pourquoi le roi lui aurait assigné précisément le nom Chaussegros et une botte comme emblème pour l’avoir aidé à monter à cheval n’est pas du tout évident.

Il est surprenant de constater que les deux récits soient liés à un roi de France, mais il n’en demeure pas moins que dans les deux cas il s’agit de fabulation. Le nom Chaussegros s’est allié au nom d’Estienne lors « du mariage de Bérenger d’Estienne, IIe du nom, qui épousa, en 1501, Françoise Chaussegros, dame de Lioux, à condition de faire porter à ses descendants le nom et les armes de Chaussegros, qui sont : d’or à la jambe de gueules [17]. » Il est concevable qu’originellement le nom ait fait allusion à une personne qui avait de grands pieds et chaussait gros, mais il semble que son origine précise se perde dans la nuit des temps.

Les armes de Chaussegros de Léry sont parlantes en ce sens que la grande botte qui y figure fait allusion au surnom Chaussegros. Mais d’où provient le nom Chaussegros à l’origine? Un site internet rapporte une truculente anecdote voulant que ce nom soit issu de la bouche de Louis XV lui-même. Selon le récit, le roi se portant au secours d’un régiment de cavalerie immobilisé dans un endroit aride somme Joseph-Gaspard de Léry de l’accompagner et, rendu sur place, l’enjoint de trouver de l’eau. Après avoir étudié la configuration du terrain, de Léry se dirige vers l’endroit qui lui semble le plus prometteur et y trouve une abondante source d’eau. Comme preuve de sa réussite, il conçoit l’idée de remplir l’une de ses bottes d’eau pour y abreuver le cheval du roi. Le roi constate alors qu’il a de grands pieds et de grandes bottes et s’exclame : « Tu chausses gros De Léry! » et ajoute « À l’avenir, nous t’appellerons “Chaussegros” [13]. » Malheureusement ce récit envoûtant ne tient pas la route car le nom Chaussegros existait bien avant la naissance de Louis XV en 1710. Par exemple, le grand-père de Joseph Gaspard, aussi ingénieur, portait le nom Gaspard Chaussegros lorsqu’il épousa Anne Vidalle vers 1680 [14].

Le nom Chaussegros ne maquait pas de chatouiller les imaginations et d’inspirer des légendes puisqu’il existe une autre version de son origine. En 1751, Joseph-Gaspard se rendait en France pour rencontrer le ministre de la Marine, Rouillé. Sa mission hâtive ne lui permettait pas de visiter sa parenté, mais il reçut néanmoins une lettre datée du 6 juin 1752 d’une tante de Toulon qui signait GAUDIN CHAUSSEGROS. La tante, en parlant d’un Monsieur Chaussegros qui venait de décéder aux Antilles en laissant une fortune énorme, donnait des précisions sur l’origine du nom Chaussegros : « Son nom de famille était Etienne; celui de Chaussegros lui a été donné par un Roi auquel il avait aidé à monter à cheval. Vous vous appeliez Etienne, lui dit le prince : désormais vous vous appellerez Chaussegros, et vos armes seront une botte [15]. » Le Monsieur Chaussegros mentionné était Louis Anne Antoine de Chaussegros (1688-1751), demi-frère de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (le père de Joseph-Gaspard) et époux de Françoise Cécile Gaudin, la tante de Joseph-Gaspard, auteure de la lettre. Si on s’en remet aux dates où Louis Anne Antoine a vécu, le roi mentionné a pu être Louis XIV ou Louis XV [16]. Pourquoi le roi lui aurait assigné précisément le nom Chaussegros et une botte comme emblème pour l’avoir aidé à monter à cheval n’est pas du tout évident.

Il est surprenant de constater que les deux récits soient liés à un roi de France, mais il n’en demeure pas moins que dans les deux cas il s’agit de fabulation. Le nom Chaussegros s’est allié au nom d’Estienne lors « du mariage de Bérenger d’Estienne, IIe du nom, qui épousa, en 1501, Françoise Chaussegros, dame de Lioux, à condition de faire porter à ses descendants le nom et les armes de Chaussegros, qui sont : d’or à la jambe de gueules [17]. » Il est concevable qu’originellement le nom ait fait allusion à une personne qui avait de grands pieds et chaussait gros, mais il semble que son origine précise se perde dans la nuit des temps.

Note

La collection Henry Birks d’orfèvrerie canadienne du Musée des beaux-arts du Canada contient un pot à lait et un sucrier confectionnés par Laurent Amiot vers 1790 et gravés aux armes de la famille Chaussegros de Léry : https://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=73657 et https://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=73657. Les armes sur ces deux pièces d’orfèvrerie s’accompagnent de la devise Rectus ubique (droit [juste] partout) et d’une couronne de comte, couronne que reprend l’abbé Daniel dans Nos gloires nationales (fig. 4). Sauf pour François-Joseph d’Estienne, créé baron militaire de l’Empire puis vicomte, les Chaussegros de Léry du Canada appartenaient à la simple noblesse et n’avaient droit qu’au titre d’écuyer. Par contre, les couronnes figurant au-dessus des écus étaient souvent d’un rang beaucoup plus élevé que celui du titulaire des armoiries. Il était fréquent aussi de voir des roturiers usurper les couronnes de la plus haute noblesse. Un titre de noblesse transmis par héritage allait à l’aîné. Les puînés demeuraient nobles, mais de simple noblesse. Par contre, une personne qui n’avait d’autre titre que celui d’écuyer pouvait être d’ancienne noblesse et commander plus de respect qu’un nouveau anobli titré.

La collection Henry Birks d’orfèvrerie canadienne du Musée des beaux-arts du Canada contient un pot à lait et un sucrier confectionnés par Laurent Amiot vers 1790 et gravés aux armes de la famille Chaussegros de Léry : https://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=73657 et https://www.beaux-arts.ca/fr/voir/collections/artwork.php?mkey=73657. Les armes sur ces deux pièces d’orfèvrerie s’accompagnent de la devise Rectus ubique (droit [juste] partout) et d’une couronne de comte, couronne que reprend l’abbé Daniel dans Nos gloires nationales (fig. 4). Sauf pour François-Joseph d’Estienne, créé baron militaire de l’Empire puis vicomte, les Chaussegros de Léry du Canada appartenaient à la simple noblesse et n’avaient droit qu’au titre d’écuyer. Par contre, les couronnes figurant au-dessus des écus étaient souvent d’un rang beaucoup plus élevé que celui du titulaire des armoiries. Il était fréquent aussi de voir des roturiers usurper les couronnes de la plus haute noblesse. Un titre de noblesse transmis par héritage allait à l’aîné. Les puînés demeuraient nobles, mais de simple noblesse. Par contre, une personne qui n’avait d’autre titre que celui d’écuyer pouvait être d’ancienne noblesse et commander plus de respect qu’un nouveau anobli titré.

Fig. 4. Armoiries des Chaussegros de Léry avec couronne de comte, tirées de François DANIEL, Nos gloires nationales ou histoire des principales familles du Canada, vol. 2, Montréal, Sénécal, 1867, p. 67.

N.B. Tous les sites consultés le 4 janvier 2016.

****

Summary

François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry (1754-1824) was a military officer of Canadian origin who received a title from the regime of Napoleon Bonaparte. After being created a Baron of the Empire in 1811, he received the title of viscount and was granted a coat of arms in 1818 at the time of the Restoration. His arms contain a baron’s quarter, namely a red field with a vertical white sword, in recognition of his old imperial title. They also contain quarters inherited from maternal lines and a number of differences with respect to the original ancestral arms. This led the author to make a few observations regarding the inheritance of arms and the lack of a uniform way of indicating cadency in the French heraldic system. The article also mentions several pieces of silver engraved with the arms of the Chaussegros family and relates some fables that have become attached to the large boot on the family shield. The boot is a rebus in relation with the name Chaussegros (canting arms) since chausse gros refers to large footwear. It would also be interesting to know if Canadians other than François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry have received a title from the first emperor of the French. A.V.

François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry (1754-1824) was a military officer of Canadian origin who received a title from the regime of Napoleon Bonaparte. After being created a Baron of the Empire in 1811, he received the title of viscount and was granted a coat of arms in 1818 at the time of the Restoration. His arms contain a baron’s quarter, namely a red field with a vertical white sword, in recognition of his old imperial title. They also contain quarters inherited from maternal lines and a number of differences with respect to the original ancestral arms. This led the author to make a few observations regarding the inheritance of arms and the lack of a uniform way of indicating cadency in the French heraldic system. The article also mentions several pieces of silver engraved with the arms of the Chaussegros family and relates some fables that have become attached to the large boot on the family shield. The boot is a rebus in relation with the name Chaussegros (canting arms) since chausse gros refers to large footwear. It would also be interesting to know if Canadians other than François-Joseph d’Estienne de Chaussegros de Léry have received a title from the first emperor of the French. A.V.

Références

[1] Jean TRUDEL, L’Orfèvrerie en Nouvelle-France, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1974, p. 12, 94; idem, « L’Orfèvrerie en Nouvelle-France », Vie des Arts, vol. 18, n° 73, 1973-1974, p. 46-49.

[2] Il n’est pas nécessaire de préciser le nombre de créneaux, à moins qu’ils symbolisent quelque chose de précis comme cinq enfants ou cinq générations d’ingénieurs. Normalement, il est préférable de laisser à l’artiste le soin d’ajuster ce genre de détail selon l'esthétique recherchée.

[3] Aegidius FAUTEUX, Armorial du Canada français, manuscrit inédit conservé à la Bibliothèque municipale de Montréal, p. 126-127.

[4] Édouard-Zotique MASSICOTTE et Régis ROY, Armorial du Canada français, Montréal, Beauchemin, 1915 et 1918, vol. 1, p. 110.

[5] Aegidius FAUTEUX, op. cit., p. 126-127.

[6] Rémi MATHIEU, Le système héraldique français, Paris, J.B. Janin, 1946, p. 126.

[7] Ibid.

[8] Conrad SWAN, York Herald. Lettre du 21 mars 1972 à l’auteur au sujet de l’enregistrement des armoiries de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry père par le fils Joseph Gaspard.

[9] François DANIEL, Le vicomte C. de Léry, lieutenant-général de l’empire français, ingénieur en chef de la grande armée et sa famille, Montréal, Eusèbe Senécal, 1867, p.72-73 : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2022932 .

[10] Albert RÉVÉREND (vicomte), Armorial du Premier Empire : titres, majorats et armoiries, vol. 3, Paris, au Bureau de « L’Annuaire de la Noblesse », 1896, p. 113-114 : https://archive.org/stream/armorialdupremie03rv#page/n231/mode/2up.

[11] Henri JOUGLA de MORENAS, Grand armorial de France : Catalogue général des armoiries des familles nobles de France …, Paris, Éditions héraldiques, 1934-1952, vol. 2, p. 420. Ce blason est confirmé par Aegidius FAUTEUX, op. cit., p. 127. Albert RÉVÉREND, op. cit., p. 113 décrit le chef des Chaussegros de Léry comme étant au comble [chef rétréci] d’azur chargé de trois étoiles de gueules, ce qui semble une erreur puisqu’en héraldique, on ne met pas une couleur sur une couleur.

[12] Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, 2e année, no 7, 10 avril 1880, p. 198-200.

[13] Voir le site: http://www.patrimoine-beauceville.ca/personnage. L’auteur ne donne pas la source de l’anecdote. Il cite en fin de texte Pierre-Georges ROY, « La famille Chaussegros de Léry », Lévis, 1934, 40 p. [aussi dans Bulletin de recherches historique, 40 (1934), p. 577-616] : http://www.ourroots.ca/page.aspx?id=3688596&qryID=4ca569a9-472f-463d-a8a0-bf7d724923f9, mais cette anecdote ne s’y trouve pas.

[14] C. d’ E.-A., Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, t. 16, Évreux, Charles Hérissey, 1918, p. 273 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112009c/f277.image.

[15] François DANIEL, op. cit., p. 47.

[16] Voir le site: http://gw.geneanet.org/wailly?lang=fr&p=louis+anne+antoine&n=de+chaussegros.

[17] M. BOREL d’HAUTERIVE, Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe, 13e année, Paris, 1856, p. 274 : https://books.google.ca/books?id=TGU_AQAAMAAJ&pg=PA274&lpg=PA274&dq=origine+du+nom+chaussegros&source=bl&ots=El3nUYUYqp&sig=3SoS_dT4cip2gZmy_kjJ1eQ4ePA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiHq_6wp5bKAhVCGx4KHfdsDko4ChDoAQg1MAQ#v=onepage&q=origine%20du%20nom%20chaussegros&f=false.

[1] Jean TRUDEL, L’Orfèvrerie en Nouvelle-France, Ottawa, Galerie nationale du Canada, 1974, p. 12, 94; idem, « L’Orfèvrerie en Nouvelle-France », Vie des Arts, vol. 18, n° 73, 1973-1974, p. 46-49.

[2] Il n’est pas nécessaire de préciser le nombre de créneaux, à moins qu’ils symbolisent quelque chose de précis comme cinq enfants ou cinq générations d’ingénieurs. Normalement, il est préférable de laisser à l’artiste le soin d’ajuster ce genre de détail selon l'esthétique recherchée.

[3] Aegidius FAUTEUX, Armorial du Canada français, manuscrit inédit conservé à la Bibliothèque municipale de Montréal, p. 126-127.

[4] Édouard-Zotique MASSICOTTE et Régis ROY, Armorial du Canada français, Montréal, Beauchemin, 1915 et 1918, vol. 1, p. 110.

[5] Aegidius FAUTEUX, op. cit., p. 126-127.

[6] Rémi MATHIEU, Le système héraldique français, Paris, J.B. Janin, 1946, p. 126.

[7] Ibid.

[8] Conrad SWAN, York Herald. Lettre du 21 mars 1972 à l’auteur au sujet de l’enregistrement des armoiries de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry père par le fils Joseph Gaspard.

[9] François DANIEL, Le vicomte C. de Léry, lieutenant-général de l’empire français, ingénieur en chef de la grande armée et sa famille, Montréal, Eusèbe Senécal, 1867, p.72-73 : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2022932 .

[10] Albert RÉVÉREND (vicomte), Armorial du Premier Empire : titres, majorats et armoiries, vol. 3, Paris, au Bureau de « L’Annuaire de la Noblesse », 1896, p. 113-114 : https://archive.org/stream/armorialdupremie03rv#page/n231/mode/2up.

[11] Henri JOUGLA de MORENAS, Grand armorial de France : Catalogue général des armoiries des familles nobles de France …, Paris, Éditions héraldiques, 1934-1952, vol. 2, p. 420. Ce blason est confirmé par Aegidius FAUTEUX, op. cit., p. 127. Albert RÉVÉREND, op. cit., p. 113 décrit le chef des Chaussegros de Léry comme étant au comble [chef rétréci] d’azur chargé de trois étoiles de gueules, ce qui semble une erreur puisqu’en héraldique, on ne met pas une couleur sur une couleur.

[12] Bulletin de la Société héraldique et généalogique de France, 2e année, no 7, 10 avril 1880, p. 198-200.

[13] Voir le site: http://www.patrimoine-beauceville.ca/personnage. L’auteur ne donne pas la source de l’anecdote. Il cite en fin de texte Pierre-Georges ROY, « La famille Chaussegros de Léry », Lévis, 1934, 40 p. [aussi dans Bulletin de recherches historique, 40 (1934), p. 577-616] : http://www.ourroots.ca/page.aspx?id=3688596&qryID=4ca569a9-472f-463d-a8a0-bf7d724923f9, mais cette anecdote ne s’y trouve pas.

[14] C. d’ E.-A., Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, t. 16, Évreux, Charles Hérissey, 1918, p. 273 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112009c/f277.image.

[15] François DANIEL, op. cit., p. 47.

[16] Voir le site: http://gw.geneanet.org/wailly?lang=fr&p=louis+anne+antoine&n=de+chaussegros.

[17] M. BOREL d’HAUTERIVE, Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe, 13e année, Paris, 1856, p. 274 : https://books.google.ca/books?id=TGU_AQAAMAAJ&pg=PA274&lpg=PA274&dq=origine+du+nom+chaussegros&source=bl&ots=El3nUYUYqp&sig=3SoS_dT4cip2gZmy_kjJ1eQ4ePA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiHq_6wp5bKAhVCGx4KHfdsDko4ChDoAQg1MAQ#v=onepage&q=origine%20du%20nom%20chaussegros&f=false.