Les origines du castor et de la feuille d’érable comme emblèmes canadiens

Auguste Vachon, héraut Outaouais émérite

Publié initialement dans L’Héraldique au Canada, vol. 45, no 3-4, (2011), p. 50-69.

Alors que les origines du castor comme emblème du Canada sont plutôt bien connues, on ne peut en dire autant des origines de la feuille d’érable. Récemment, certains auteurs ont affirmé que cette feuille possédait déjà le statut d’emblème canadien au temps de la Nouvelle-France. D’autres attribuent à La Gazette de Québec de 1805 la première mention de la feuille d’érable comme représentative des Canadiens français. Il convient aussi d’examiner une notion plus récente voulant que les Québécois aient été contraints de favoriser la fleur de lis du fait que les Canadiens anglophones avaient fait main basse sur des symboles qui leur appartenaient jadis. Cette affirmation soulève une question cruciale. L’une des collectivités canadiennes, francophones ou anglophones, a-t-elle adopté le castor ou la feuille d’érable, l’une avant l’autre et avec un décalage significatif ? Dans cette optique, l’article ne touche qu’aux premières manifestations emblématiques du rongeur et de la feuille.

I. Le castor

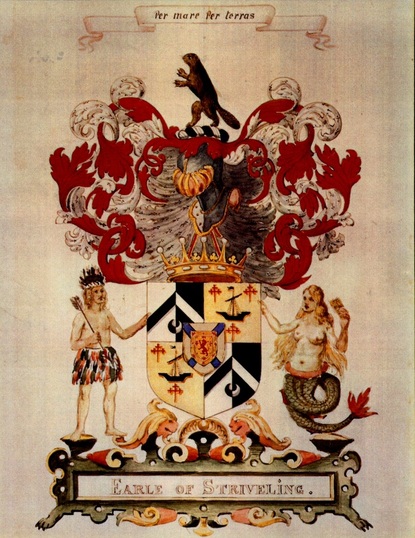

On rencontre le castor pour la première fois dans le cimier des armoiries de sir William Alexander, vicomte de Stirling, enregistrées en 1632 et qui figuraient aussi sur son manoir construit la même année[1]. À partir de 1678, et peut-être avant, quatre castors meublaient le sceau armorié de la Hudson’s Bay Company[2].

I. Le castor

On rencontre le castor pour la première fois dans le cimier des armoiries de sir William Alexander, vicomte de Stirling, enregistrées en 1632 et qui figuraient aussi sur son manoir construit la même année[1]. À partir de 1678, et peut-être avant, quatre castors meublaient le sceau armorié de la Hudson’s Bay Company[2].

Armoiries du vicomte de Stirling, créé vicomte Canada et comte de Stirling en 1633. Bibliothèque et Archives Canada (BAC)

En 1673, le comte Louis Buade de Frontenac, gouverneur général de la Nouvelle-France, proposait, au ministre des Colonies, des armories pour la ville de Québec arborant un castor en chef[3]. On rencontre pour la première fois le castor comme emblème de la Nouvelle-France sur la médaille nommée Kebeca Liberata célébrant la victoire du gouverneur Louis Buade de Frontenac sur la flotte de l’amiral sir William Phips, devant Québec, en 1690. Le rongeur y figure aux pieds d’une allégorie représentant, soit la ville de Québec, soit la France[4].

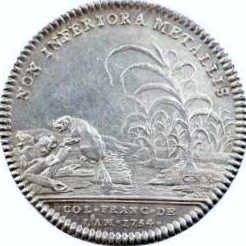

Une vignette illustrant l’un des ouvrages du père Charlevoix (1744) est riche en symboles liés à des animaux habiles et industrieux. Au centre figure une ruche environnée de nombreuses abeilles et au-dessus la couronne royale posée sur le sceptre et la main de justice passés en sautoir. Sous la couronne un listel porte la devise In tenui labor qui s’applique aux abeilles[5]. Au pied de la ruche, deux castors figurent sous deux branches d’arbre, peut-être de cèdre[6]. On retrouve également des castors construisant une digue ou une cabane sur le revers de jetons pour la Nouvelle-France inscrits en exergue COL. FRANC. DE L’AM. 1754. et sur le pourtour NON INFERIORA METALLIS signifiant que les peaux de castor valent autant que les métaux précieux[7]. Ces jetons servaient à compter sur une surface quadrillée selon le principe du boulier.

Une vignette illustrant l’un des ouvrages du père Charlevoix (1744) est riche en symboles liés à des animaux habiles et industrieux. Au centre figure une ruche environnée de nombreuses abeilles et au-dessus la couronne royale posée sur le sceptre et la main de justice passés en sautoir. Sous la couronne un listel porte la devise In tenui labor qui s’applique aux abeilles

Jeton du temps de Louis XV, 1754, signé C.N.R., revers. Les arbres n’appartiennent pas aux régions boréales de l’Amérique du Nord.

Parmi les premières manifestations du castor comme emblème du pays, mentionnons aussi la médaille de la Coterie du castor (Beaver Club) de Montréal inscrite 1785 et où l’on voit un castor rongeant un arbre[8]. Cette même figure est aussi présente dans le cimier des armoiries de la North West Company, lequel cimier sera repris sur son sceau[9]. Signalons également les supports ajoutés aux armes de sir Guy Carleton, baron Dorchester en 1786 et la médaille intitulée « Upper Canada Preserved » frappée pendant la Guerre de 1812 par la « Loyal and Patriotic Society of Upper Canada ». On y voit le lion britannique protégeant le castor canadien contre l’aigle américain en position d’attaque de l’autre côté d’une rivière. Un jeton de 1820 de la North West Company porte aussi un castor au revers. Les armes de sir David William Smith, baronnet de Pickering, Haut-Canada, concédées en 1821, arboraient un castor en chef. La Canada Company reçut, en 1825, une concession d’armoiries des rois d’armes d’Angleterre où figurait un castor[10]. Le même rongeur meublait le sceau de la ville de Québec conçu par le peintre Joseph Légaré en 1833[11]. On retrouve également le castor dans les armes de la North American Colonial Association of Ireland, datant de 1835[12].

II. La feuille d’érable

Il semble exister une volonté récente d’affirmer que la feuille d’érable était déjà un symbole canadien au temps de la Nouvelle-France. La publication Le drapeau national du Canada (1966) affirme : « La feuille d’érable semble avoir été considérée comme un emblème du Canada dès 1700, sinon plus tôt »[13]. En 1967, Les armoiries, drapeaux et emblèmes du Canada renchérit : « À la suite de recherches, un ancien président de la Société royale du Canada a pu conclure que “la feuille d’érable était considérée comme un emblème approprié pour les Canadiens dès 1700, si ce n’est auparavant”[14]. » La publication de 1978 mentionne à peu près la même chose sans préciser de source pour les renseignements. L’édition de 1999 se limite à dire : « La feuille d’érable est liée au Canada depuis les années 1700. », ce qui ne veut pas dire grand-chose[15]. N’empêche que ces affirmations, vagues dès le départ et de plus en plus diluées, ont permis à de nombreux auteurs de déclarer que les origines de la feuille d’érable comme emblème du pays remontaient à 1700 ou avant[16].

Les auteurs qui mentionnent l’érable au temps de la Nouvelle-France ― les premières mentions datant de bien avant 1700 ―, parlent de son utilité pour fabriquer des manches, pour se chauffer et surtout pour les propriétés de sa sève qui se transforme en sirop ou en sucre en fonction du temps d’ébullition. S’ils font état de la beauté de l’arbre en général, ils ne s’attardent ni sur la forme de sa feuille ni sur son coloris éclatant en automne. Ils n’y attachent pas de valeur symbolique[17].

Ceux qui s’intéressent à la feuille d’érable seraient fort heureux d’apprendre, preuve à l’appui, que son symbolisme remonte à la Nouvelle-France, mais à défaut de documents probants, il est permis de mettre en doute une affirmation qui est apparue dans la deuxième moitié du XXe siècle. Avant le dix-neuvième siècle, on ne retrouve pas la feuille d’érable sur des médailles, jetons, ou armoiries, comme c’est le cas pour le castor. Il semble aussi qu’elle n’avait pas auparavent pénétré dans la conscience collective comme motif décoratif, pas plus que comme symbole[18].

On a souvent prétendu, sans préciser le mois ni le jour, que La Gazette de Québec de 1805 décrivait la feuille d’érable comme étant l’emblème des Canadiens français[19]. Pour ma part, j’ai parcouru ce journal pour l’année en question sans retrouver ces renseignements. Par contre, j’ai repéré une allusion à l’érable, et par extension à la feuille d’érable, comme emblème des Canadiens français, dans l’ironie piquante d’une épigramme parue dans Le Canadien de 1806, journal rival du Mercury :

« Fable dédiée au Mercury

L’Érable dit un jour à la ronce rampante :

Aux passans pourquoi t’accrocher ?

Quel profit, pauvre sotte, en comptes-tu tirer ?

Aucun, lui repartit la plante :

Je ne veux que les déchirer[20]. »

En 1898, Joseph Pope, sous-secrétaire d’État, confirme qu’il s’agit de la première mention de la feuille d’érable comme emblème des Canadiens français, mais il pense que la « ronce rampante » est le chardon d’Écosse. En effet, il s’agit plutôt de la rose d’Angleterre car la rose, comme le chardon, possède des épines et la ronce est de la famille des rosacées[21]. Son interprétation « feuille d’érable » pour « érable » est légitime, car à l’époque on parlait souvent de l’érable comme emblème et par extension de sa feuille (voir plus bas le discours de Denis-Benjamin Viger et la chanson de Ludger Duvernay)[22].

Une médaille de l’orfèvre Robert Cruickshank, probablement destinée aux Amérindiens, substitue une feuille d’érable aux quatre quartiers des armoiries du Royaume-Uni, tout en conservant les autres éléments de l’emblème. Cette médaille fabriquée après 1773, lorsque Cruickshank vint s’installer à Montréal, et sans doute avant octobre 1807, lorsqu’il partit pour Londres, démontre que la feuille d’érable était considérée un emblème important parmi les anglophones du Canada au tout début du XIXe siècle et peut-être avant[23]. On constate donc que les deux ethnies avaient adopté le même emblème à peu près au même moment. La médaille représente probablement la première image de la feuille d’érable seule comme emblème du pays. L’unique feuille se perpétuera chez les anglophones alors que les francophones choisiront davantage une guirlande de feuilles ou une branche d’érable.

Par la suite, la dualité d’adoption se retrouve chez les deux collectivités. L’affirmation suivante apparaît sur beaucoup de sites Internet : « Considérée très tôt comme emblème du Canada français, la feuille d'érable fut officiellement adoptée comme tel par la Société Saint-Jean-Baptiste en 1834[24]. » L’organisateur de la fête nationale du 24 juin 1834, un banquet, était Ludger Duvernay, président de la société « Aide toi et le ciel t’aidera ». On a prétendu qu’à cette occasion, Duvernay aurait proposé l’adoption de la feuille d’érable comme emblème national du Canada français, mais aucun des comptes rendus du banquet ne font état d’un tel geste[25]. La description du dîner de 1835 mentionne un faisceau de branches d’érable placé à l’entrée entre « les drapeaux de la Grande-Bretagne et ceux adoptés par le pays[26]. »

Par contre, au banquet de 1836, des faisceaux de branches d’érable ornent la salle et le président, Denis-Benjamin Viger, se prononce sans équivoque sur le statut emblématique de l’arbre. Il est important de citer fidèlement ces paroles qu’on a trop souvent rapportées avec des modifications, sans fournir de source et comme si elles dataient de 1834 :

« Le président … dit en parlant de l’érable dont il avait un feston près de lui : Cet arbre qui croît dans nos vallons, sur nos rochers, d’abord jeune et battu par la tempête, il languit en arrachant avec peine sa nourriture du sol qui le produit, mais bientôt il s’élance et devenu grand et robuste, brave les orages et triomphe de l’aquilon qui ne saurait plus l’ébranler : l’érable c’est le roi de nos forêts, c’est l’emblème du peuple canadien[27]. »

Au cours de la soirée, Ludger Duvernay entonne une chanson de son propre cru décrivant l’érable comme un symbole d’union :

« Inscrivons donc sur nos bannières

Le motto [sic] de notre avenir :

La force naît de la concorde !

Autour de l’érable sacré ….[28]»

Il est à noter qu’il s’agit d’un discours et d’une chanson; qu’il ne s’agit pas d’adoption « officielle » de l’érable ou de sa feuille comme emblème. Vu qu’un bon nombre d’anglophones assistaient au banquet, on peut se demander si « peuple canadien » incluait aussi les Canadiens anglophones. L’un des vice-présidents et orateurs, Thomas Storrow Brown, répond clairement à cette question : « On dit souvent que les Canadiens haïssent le langage et les usages anglais », ce qui est faux selon Brown puisque les Canadiens ont écouté attentivement et apprécié le discours précédent prononcé en anglais par le Dr Edmund Bailey O’Callaghan, et portent le même intérêt au sien[29]. Canadien veut donc dire de langue française.

II. La feuille d’érable

Il semble exister une volonté récente d’affirmer que la feuille d’érable était déjà un symbole canadien au temps de la Nouvelle-France. La publication Le drapeau national du Canada (1966) affirme : « La feuille d’érable semble avoir été considérée comme un emblème du Canada dès 1700, sinon plus tôt »

Les auteurs qui mentionnent l’érable au temps de la Nouvelle-France ― les premières mentions datant de bien avant 1700 ―, parlent de son utilité pour fabriquer des manches, pour se chauffer et surtout pour les propriétés de sa sève qui se transforme en sirop ou en sucre en fonction du temps d’ébullition. S’ils font état de la beauté de l’arbre en général, ils ne s’attardent ni sur la forme de sa feuille ni sur son coloris éclatant en automne. Ils n’y attachent pas de valeur symbolique

Ceux qui s’intéressent à la feuille d’érable seraient fort heureux d’apprendre, preuve à l’appui, que son symbolisme remonte à la Nouvelle-France, mais à défaut de documents probants, il est permis de mettre en doute une affirmation qui est apparue dans la deuxième moitié du XXe siècle. Avant le dix-neuvième siècle, on ne retrouve pas la feuille d’érable sur des médailles, jetons, ou armoiries, comme c’est le cas pour le castor. Il semble aussi qu’elle n’avait pas auparavent pénétré dans la conscience collective comme motif décoratif, pas plus que comme symbole

On a souvent prétendu, sans préciser le mois ni le jour, que La Gazette de Québec de 1805 décrivait la feuille d’érable comme étant l’emblème des Canadiens français

« Fable dédiée au Mercury

L’Érable dit un jour à la ronce rampante :

Aux passans pourquoi t’accrocher ?

Quel profit, pauvre sotte, en comptes-tu tirer ?

Aucun, lui repartit la plante :

Je ne veux que les déchirer

En 1898, Joseph Pope, sous-secrétaire d’État, confirme qu’il s’agit de la première mention de la feuille d’érable comme emblème des Canadiens français, mais il pense que la « ronce rampante » est le chardon d’Écosse. En effet, il s’agit plutôt de la rose d’Angleterre car la rose, comme le chardon, possède des épines et la ronce est de la famille des rosacées

Une médaille de l’orfèvre Robert Cruickshank, probablement destinée aux Amérindiens, substitue une feuille d’érable aux quatre quartiers des armoiries du Royaume-Uni, tout en conservant les autres éléments de l’emblème. Cette médaille fabriquée après 1773, lorsque Cruickshank vint s’installer à Montréal, et sans doute avant octobre 1807, lorsqu’il partit pour Londres, démontre que la feuille d’érable était considérée un emblème important parmi les anglophones du Canada au tout début du XIXe siècle et peut-être avant

Par la suite, la dualité d’adoption se retrouve chez les deux collectivités. L’affirmation suivante apparaît sur beaucoup de sites Internet : « Considérée très tôt comme emblème du Canada français, la feuille d'érable fut officiellement adoptée comme tel par la Société Saint-Jean-Baptiste en 1834

Par contre, au banquet de 1836, des faisceaux de branches d’érable ornent la salle et le président, Denis-Benjamin Viger, se prononce sans équivoque sur le statut emblématique de l’arbre. Il est important de citer fidèlement ces paroles qu’on a trop souvent rapportées avec des modifications, sans fournir de source et comme si elles dataient de 1834 :

« Le président … dit en parlant de l’érable dont il avait un feston près de lui : Cet arbre qui croît dans nos vallons, sur nos rochers, d’abord jeune et battu par la tempête, il languit en arrachant avec peine sa nourriture du sol qui le produit, mais bientôt il s’élance et devenu grand et robuste, brave les orages et triomphe de l’aquilon qui ne saurait plus l’ébranler : l’érable c’est le roi de nos forêts, c’est l’emblème du peuple canadien

Au cours de la soirée, Ludger Duvernay entonne une chanson de son propre cru décrivant l’érable comme un symbole d’union :

« Inscrivons donc sur nos bannières

Le motto [sic] de notre avenir :

La force naît de la concorde !

Autour de l’érable sacré ….

Il est à noter qu’il s’agit d’un discours et d’une chanson; qu’il ne s’agit pas d’adoption « officielle » de l’érable ou de sa feuille comme emblème. Vu qu’un bon nombre d’anglophones assistaient au banquet, on peut se demander si « peuple canadien » incluait aussi les Canadiens anglophones. L’un des vice-présidents et orateurs, Thomas Storrow Brown, répond clairement à cette question : « On dit souvent que les Canadiens haïssent le langage et les usages anglais », ce qui est faux selon Brown puisque les Canadiens ont écouté attentivement et apprécié le discours précédent prononcé en anglais par le Dr Edmund Bailey O’Callaghan, et portent le même intérêt au sien

En plus du castor et des feuilles d’érable, cette vaisselle patriotique, fabriquée par Edward Walley d’Angleterre vers 1856, porte la devise de la Société Saint-Jean Baptiste « Nos institutions! notre langue et nos lois. » et celle du Département de l’Instruction publique « Labor omnia vincit ». Collection de céramique héraldique Auguste Vachon et Paula Gornescu-Vachon, Musée canadien des civilisations.

On voit sur le frontispice du journal Le Canadien du 14 novembre 1836, deux castors sous une guirlande de feuilles d’érable, accompagnés d’un listel portant la devise « Union Liberté » et plus bas une autre devise : « Nos institutions, notre langue et nos lois !! ». Le texte de la même page affirme : « Ce frontispice n’a guère besoin d’explications; les emblèmes qu’il renferme sont tous faciles à comprendre. Le principal, la feuille d’érable, a été, comme on sait, adoptée comme l’emblème du Bas-Canada, de même que la Rose est celui de l’Angleterre, le Chardon de l’Écosse et le Trèfle de l’Irlande. »

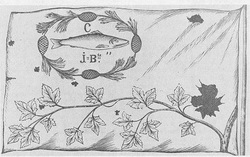

Une branche d’érable orne le drapeau des patriotes du Bas-Canada créé pour la manifestation organisée à Sainte-Scholastique le 1er juin 1837, lieu d’adoption des quatre-vingt-douze résolutions, et déployé aux batailles de Saint-Eustache et de Saint-Benoît. Un jeton d’un sou émis par la Banque du peuple en 1837 porte sur le revers une guirlande joignant deux branchettes d’érable[30].

Une branche d’érable orne le drapeau des patriotes du Bas-Canada créé pour la manifestation organisée à Sainte-Scholastique le 1er juin 1837, lieu d’adoption des quatre-vingt-douze résolutions, et déployé aux batailles de Saint-Eustache et de Saint-Benoît. Un jeton d’un sou émis par la Banque du peuple en 1837 porte sur le revers une guirlande joignant deux branchettes d’érable[30].

Branche d’érable sur le drapeau des patriotes aux batailles de Saint-Eustache et de Saint-Benoît. BAC, photo no C-8289.

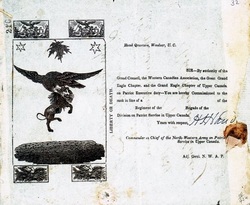

Les patriotes du Haut-Canada voyaient aussi en la feuille d’érable un emblème du pays. En 1839, les loges de chasseurs patriotes réfugiés aux Etats-Unis émettaient, au nom du «Grand Council, the Western Canadian Association, the Great Grand Eagle Chapter of Upper Canada on Patriot Executive duty », plusieurs brevets de recrutement dans la « North-Western Army on Patriot Service in Upper Canada ». On y découvre plus de symboles américains et républicains que canadiens. Au centre, le lion d’Angleterre tenant la couronne royale sous une patte est transporté dans les serres d’un aigle en plein vol au-dessus d’un plan d’eau, où vraisemblablement le lion sera jeté. Plus haut, la feuille d’érable figure entre deux étoiles. Les vignettes du haut sont les armoiries de l’État de New York; celles du bas montrent une colombe sur un canon entourée de blé, tenant dans son bec un épi de blé. On voit aussi le slogan « Liberty or Death » attribué au révolutionnaire américain Patrick Henry. Cette même image figurait aussi en tête d’un document intitulé « Regulations and Pay of the North Western Army on Patriot

Service in Upper Canada »[31].

Service in Upper Canada »[31].

L’un des brevets de recrutement des loges de chasseurs patriotes réfugiés aux Etats-Unis, 1839. BAC, photo C-46208.

Une foule enthousiaste attendait l’arrivée de Lord Elgin à Québec à l’automne de 1847. Le gouverneur notait au sujet du comité d’accueil : « … the St George’s and St Jean Baptiste societies turning out together for the first time and the president of the former wearing the maple leaf, the Canadian French Emblem[32]. » Elgin semblait croire que le président de la St. George Society portait la feuille d’érable pour exprimer sa solidarité avec la Société Saint-Jean-Baptiste. C’était peut-être le cas, mais il ne fait nul doute qu’à la même époque, les anglophones voyaient la feuille d’érable comme emblème du pays. Les publications le confirment avec éloquence, tout d’abord The Original Canadian Quadrilles de 1847 montrait sur la page couverture un castor entouré de branches d’érable[33]. L’année suivante, le Maple Leaf or Canadian Annual, une revue littéraire, qualifiait la feuille d’érable « d’emblème choisi pour le Canada »[34]. Sur la page couverture du Punch in Canda de 1849 une seule feuille d’érable portait l’inscription « in Canada », qui faisait partie du titre. Un album de chansons publié vers 1850 arborait une grande feuille d’érable la pointe vers le bas, sous son titre, The Emblem of Canada[35]. Mentionnons finalement, pour son unique feuille, la couverture de The Maple Leaf For Ever d’Alexander Muir, chanson composée en 1867[36].

Une seule feuille d’érable orne la page couverture de Punch in Canada, à partir du 3 février 1849 (détail). BAC, photo C-30287.

***

Le castor est présent dans les armoiries du vicomte de Stirling 41 ans avant que Frontenac ne le propose pour les armoiries de la ville de Québec. Vu l’écart des années et de la géographie, il est presque impensable que Frontenac ait pu calquer son choix sur celui du vicomte. Ceci démontre qu’une personne physique ou morale pouvait adopter un symbole du terroir sans imiter l’autre. On sait aussi que le castor représentait un symbole important, aussi bien chez les Hurons que chez les Premières Nations de la côte Ouest.

Cet article veut dissiper quelques mythes au sujet de la feuille d’érable : des antécédents emblématiques remontant à la Nouvelle-France, son adoption formelle par la Société Saint-Jean-Baptiste en 1834, l’appropriation par les Canadiens anglophones d’un emblème canadien-français[37]. Les documents démontrent que les Canadiens du début du XIXe siècle, aussi bien anglophones que francophones, considéraient, à peu près en même temps, la feuille d’érable comme un emblème approprié pour les représenter, notamment : Le Canadien de 1806 et la médaille de Cruickshank de 1807 ou avant. Il est probable que les francophones ont les premiers affirmé publiquement qu’il s’agissait de leur emblème collectif, ce que semble confirmer le commentaire de Lord Elgin à ce sujet. Mais les anglophones revendiquaient aussi, et à peu près au même moment, la feuille d’érable comme emblème du pays. De façon générale, l’iconographie démontre que les anglophones choisissaient la feuille seule, alors que les francophones préféraient la branche ou la guirlande d’érable.

On rencontre un parallélisme surprenant chez les deux ethnies dans l’adoption du castor et de la feuille d’érable, ce qui signifie que la valeur symbolique qu’on leur attribue appartient en définitive au terroir. Les débats de propriété sur des symboles qu’une ethnie aurait adoptés quelques années avant l’autre me paraissent assez stériles. Par contre, le fait que le Canada anglais considérait aussi le castor et la feuille d’érable comme ses emblèmes a sans doute contribué de façon significative à la popularité de la fleur de lis au Québec.

Le castor est présent dans les armoiries du vicomte de Stirling 41 ans avant que Frontenac ne le propose pour les armoiries de la ville de Québec. Vu l’écart des années et de la géographie, il est presque impensable que Frontenac ait pu calquer son choix sur celui du vicomte. Ceci démontre qu’une personne physique ou morale pouvait adopter un symbole du terroir sans imiter l’autre. On sait aussi que le castor représentait un symbole important, aussi bien chez les Hurons que chez les Premières Nations de la côte Ouest.

Cet article veut dissiper quelques mythes au sujet de la feuille d’érable : des antécédents emblématiques remontant à la Nouvelle-France, son adoption formelle par la Société Saint-Jean-Baptiste en 1834, l’appropriation par les Canadiens anglophones d’un emblème canadien-français[37]. Les documents démontrent que les Canadiens du début du XIXe siècle, aussi bien anglophones que francophones, considéraient, à peu près en même temps, la feuille d’érable comme un emblème approprié pour les représenter, notamment : Le Canadien de 1806 et la médaille de Cruickshank de 1807 ou avant. Il est probable que les francophones ont les premiers affirmé publiquement qu’il s’agissait de leur emblème collectif, ce que semble confirmer le commentaire de Lord Elgin à ce sujet. Mais les anglophones revendiquaient aussi, et à peu près au même moment, la feuille d’érable comme emblème du pays. De façon générale, l’iconographie démontre que les anglophones choisissaient la feuille seule, alors que les francophones préféraient la branche ou la guirlande d’érable.

On rencontre un parallélisme surprenant chez les deux ethnies dans l’adoption du castor et de la feuille d’érable, ce qui signifie que la valeur symbolique qu’on leur attribue appartient en définitive au terroir. Les débats de propriété sur des symboles qu’une ethnie aurait adoptés quelques années avant l’autre me paraissent assez stériles. Par contre, le fait que le Canada anglais considérait aussi le castor et la feuille d’érable comme ses emblèmes a sans doute contribué de façon significative à la popularité de la fleur de lis au Québec.

The Origins of the Beaver and Maple Leaf as Canadian Emblems

Summary

The main objective of this article is to determine whether Canadian Francophones or Anglophones can claim, one significantly earlier than the other, the adoption of the beaver or maple leaf as their emblem. For this reason, only the early symbolism of the two emblems is dealt with here.

The beaver appeared as a Canadian symbol in the arms of William Alexander, Viscount Stirling, registered in 1632 and in the armorial seal of the Hudson’s Bay Company from 1678, and perhaps earlier. In 1673, Governor Frontenac proposed arms for Quebec City that included a beaver, but since his proposal was rejected, the first official instance of the beaver as an emblem of New France was in the Kebeca Liberata medal, which celebrated Count Frontenac’s victory over Admiral William Phips’ fleet before Quebec City in 1690. One could hardly believe that Frontenac’s choice was in imitation of the arms granted to Viscount Stirling 41 years earlier. We also know that the beaver was an important symbol among the Hurons and the First Nations of the West Coast. This illustrates the point that the symbolism of the beaver, and later the maple leaf, are derived from nature itself. The striking parallelism in their use as emblems by Francophone as well as Anglophone Canadians relates largely to their special characteristics, for instance: diligence and skill, shape and colour.

The first known mention of the maple as an emblem of Francophone Canadians was within an epigram in Le Canadien of 29 November 1806. In 1807 or some years before, the Montreal silversmith Robert Cruickshank produced a medal where the four quarterings of the royal arms were replaced by a single maple leaf, while retaining the crown and supporters. This medal is especially important because of its early date, its use of a single maple leaf, and its strong statement as an emblem, virtually equivalent to arms for Canada. Cruickshank’s creation seems to have set a precedent for the unique maple leaf among Anglophones, while Francophones often preferred the wreath or branch of maple.

At the 1836 banquet, a speech by the president of the Saint-Jean-Baptiste Society contained a clear statement that the maple was the emblem of Francophone Canadians, and the same idea was repeated in a song. The November 1836 issue of Le Canadien declared that the maple leaf was the emblem of Lower Canada. Both the Lower and Upper Canada Patriots displayed the leaf to represent themselves and their cause. In the 1840s, a number of English publications, several of them music albums, displayed the single maple leaf as the emblem of the country.

This article puts into question three assertions regarding the maple leaf that are found in publications and on the Internet. The first is that, by 1700 or before, it could be considered as an emblem of Canada. This statement has never been backed up with significant documentary evidence. The authors of the period of New France spoke of the maple as a useful tree, but none of the many accounts consulted for this article refer to the tree or its leaf as an emblem. The second widely publicized notion is that the Saint-Jean-Baptiste Society officially adopted the maple leaf as the emblem of French Canada in 1834. The first manifestations of the society were banquets, and there is no evidence in the accounts of the 1834 and 1835 banquets that the maple or its leaf was the object of any pronouncement. Such a statement was in fact made in a speech and a song at the 1836 banquet, neither of which amounted to an official adoption or declaration.

The third assertion, which appears on the Internet, is that Anglophones usurped the maple leaf, originally a Francophone symbol. While Francophones were probably the first to declare the maple leaf to be their emblem in 1836, the Cruickshank medal makes a powerful statement that the single maple leaf was viewed an emblem of Canada as a whole at the very beginning of the XIXth century, and the single leaf trend was perpetuated by English publications. What rings more true is that the adoption of the beaver and maple leaf by Anglophone Canada was a significant factor in the promotion of the fleur-de-lis as the distinctive emblem of the Province of Quebec. A.V.

The beaver appeared as a Canadian symbol in the arms of William Alexander, Viscount Stirling, registered in 1632 and in the armorial seal of the Hudson’s Bay Company from 1678, and perhaps earlier. In 1673, Governor Frontenac proposed arms for Quebec City that included a beaver, but since his proposal was rejected, the first official instance of the beaver as an emblem of New France was in the Kebeca Liberata medal, which celebrated Count Frontenac’s victory over Admiral William Phips’ fleet before Quebec City in 1690. One could hardly believe that Frontenac’s choice was in imitation of the arms granted to Viscount Stirling 41 years earlier. We also know that the beaver was an important symbol among the Hurons and the First Nations of the West Coast. This illustrates the point that the symbolism of the beaver, and later the maple leaf, are derived from nature itself. The striking parallelism in their use as emblems by Francophone as well as Anglophone Canadians relates largely to their special characteristics, for instance: diligence and skill, shape and colour.

The first known mention of the maple as an emblem of Francophone Canadians was within an epigram in Le Canadien of 29 November 1806. In 1807 or some years before, the Montreal silversmith Robert Cruickshank produced a medal where the four quarterings of the royal arms were replaced by a single maple leaf, while retaining the crown and supporters. This medal is especially important because of its early date, its use of a single maple leaf, and its strong statement as an emblem, virtually equivalent to arms for Canada. Cruickshank’s creation seems to have set a precedent for the unique maple leaf among Anglophones, while Francophones often preferred the wreath or branch of maple.

At the 1836 banquet, a speech by the president of the Saint-Jean-Baptiste Society contained a clear statement that the maple was the emblem of Francophone Canadians, and the same idea was repeated in a song. The November 1836 issue of Le Canadien declared that the maple leaf was the emblem of Lower Canada. Both the Lower and Upper Canada Patriots displayed the leaf to represent themselves and their cause. In the 1840s, a number of English publications, several of them music albums, displayed the single maple leaf as the emblem of the country.

This article puts into question three assertions regarding the maple leaf that are found in publications and on the Internet. The first is that, by 1700 or before, it could be considered as an emblem of Canada. This statement has never been backed up with significant documentary evidence. The authors of the period of New France spoke of the maple as a useful tree, but none of the many accounts consulted for this article refer to the tree or its leaf as an emblem. The second widely publicized notion is that the Saint-Jean-Baptiste Society officially adopted the maple leaf as the emblem of French Canada in 1834. The first manifestations of the society were banquets, and there is no evidence in the accounts of the 1834 and 1835 banquets that the maple or its leaf was the object of any pronouncement. Such a statement was in fact made in a speech and a song at the 1836 banquet, neither of which amounted to an official adoption or declaration.

The third assertion, which appears on the Internet, is that Anglophones usurped the maple leaf, originally a Francophone symbol. While Francophones were probably the first to declare the maple leaf to be their emblem in 1836, the Cruickshank medal makes a powerful statement that the single maple leaf was viewed an emblem of Canada as a whole at the very beginning of the XIXth century, and the single leaf trend was perpetuated by English publications. What rings more true is that the adoption of the beaver and maple leaf by Anglophone Canada was a significant factor in the promotion of the fleur-de-lis as the distinctive emblem of the Province of Quebec. A.V.