BANNIÈRE DE FRANCE ET PAVILLON BLANC EN NOUVELLE-FRANCE

Auguste Vachon, héraut Outaouais émérite

Publié initialement dans L’Héraldique au Canada, vol. 42, no 1-4, (2008), p. 19-33.

Deux drapeaux étaient vus comme représentant la mère patrie en Nouvelle-France : la bannière de France et le pavillon blanc de la marine royale ou marine de guerre. On ne retrouve que quelques indices de la présence de la bannière dans la colonie, mais l’utilisation du pavillon blanc est bien documentée. Comme la bannière de France représentait à la fois le roi et la France, il n’est pas surprenant qu’elle ait eu la même fonction dans la colonie. Par contre, le pavillon blanc représentait la France sur mer. On ne doit pas se surprendre de le voir flotter sur les forts construits par les troupes de la marine, car elles relevaient du ministère de la marine. Mais, à force de l’avoir sous les yeux, les Canadiens ont conféré à ce drapeau les dimensions d’un l’emblème national. Comme nous le verrons, il ne s’agit pas d’un phénomène insolite. Plus d’une fois, les Canadiens ont attribué à un drapeau une importance allant au-delà de la fonction ou du statut définis par des documents légaux.

Deux drapeaux étaient vus comme représentant la mère patrie en Nouvelle-France : la bannière de France et le pavillon blanc de la marine royale ou marine de guerre. On ne retrouve que quelques indices de la présence de la bannière dans la colonie, mais l’utilisation du pavillon blanc est bien documentée. Comme la bannière de France représentait à la fois le roi et la France, il n’est pas surprenant qu’elle ait eu la même fonction dans la colonie. Par contre, le pavillon blanc représentait la France sur mer. On ne doit pas se surprendre de le voir flotter sur les forts construits par les troupes de la marine, car elles relevaient du ministère de la marine. Mais, à force de l’avoir sous les yeux, les Canadiens ont conféré à ce drapeau les dimensions d’un l’emblème national. Comme nous le verrons, il ne s’agit pas d’un phénomène insolite. Plus d’une fois, les Canadiens ont attribué à un drapeau une importance allant au-delà de la fonction ou du statut définis par des documents légaux.

La bannière de France

La bannière de France est apparue au XIIe siècle et son usage s’est perpétué au moins jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans en 1453. Par la suite, selon Hervé Pinoteau, la bannière se faisait rare et, à partir du XVIe siècle, elle ne représentait plus le roi qu’à ses funérailles [1]. Un auteur plus ancien, Gustave Desjardins, affirme que l’usage de la bannière de France a subsisté jusqu’à la mort d’Henri IV en 1610 [2]. L’ancienne bannière de France, comme les armes royales, portait des fleurs de lis d’or sans nombre sur un champ bleu. À partir de 1380, les armes royales adoptaient de façon définitive trois fleurs de lis [3], et la bannière se modifiait en conséquence.

Des documents indiquent, qu’en Nouvelle-France du moins, on arborait toujours la bannière au début du XVIIe siècle pour représenter le roi, notamment, sur l’habitation de Pierre Du Gua de Monts à l’île Sainte-Croix en 1604 [4]. Examinons avec soin le texte qui nous l’apprend : « Mais dans le Fort estoit le logis dudit sieur de Monts, fait d’une belle & artificielle charpenterie, avec la bannière de France au dessus [5]. » Aurait-il pu s’agir d’un autre emblème comme les armoiries royales, par exemple ? L’expression « au-dessus » désigne assurément un drapeau, car des armoiries ornant un immeuble se placent normalement sur une surface plate comme un mur et non pas sur un quelconque support au-dessus du toit. On peut également éliminer l’hypothèse d’un autre drapeau, car la désignation bannière de France est très spécifique comme le souligne Hervé Pinoteau : « La bannière de France, tel était bien son nom … [6]. » La présence de ce drapeau sur des forts français en Amérique du Nord est également confirmée par une vue du fort Caroline construit en Floride par les huguenots en 1564. On y voit à la fois la bannière de France et les armoiries royales [7].

On retrouve aussi un drapeau à trois fleurs de lis et à deux pointes au-dessus du cadran solaire sur le toit de « l’Abitation de Qvebecq » construite en 1608 par Samuel de Champlain qui en a fait le dessin [8]. On ne peut ignorer ce document, car Champlain était habitué à l’exactitude, comme dessinateur et cartographe, et sa représentation est effectivement un modèle de précision. Mais de quoi s’agit-il au juste ? On sait que les navires français avaient arboré, pendant longtemps, des étendards bleus fleurdelisés à deux pointes. Desjardins a relevé de ces étendards jusqu’au milieu du XVIe siècle [9]. Hervé Pinoteau soulève la possibilité que cet usage s’est perpétué sur les navires et forts maritimes jusqu’à l’avènement des Bourbons en 1589 [10]. On peut aussi supposer que le drapeau dont Champlain disposait pour son habitation a pu être un peu démodé, vis-à-vis ce qui se passait en France. Mais il faut également admettre que nos connaissances sur les drapeaux arborés à l’époque demeurent très incertaines, d’autant plus que les nombreux édits et ordonnances en la matière n’étaient pas toujours respectés.

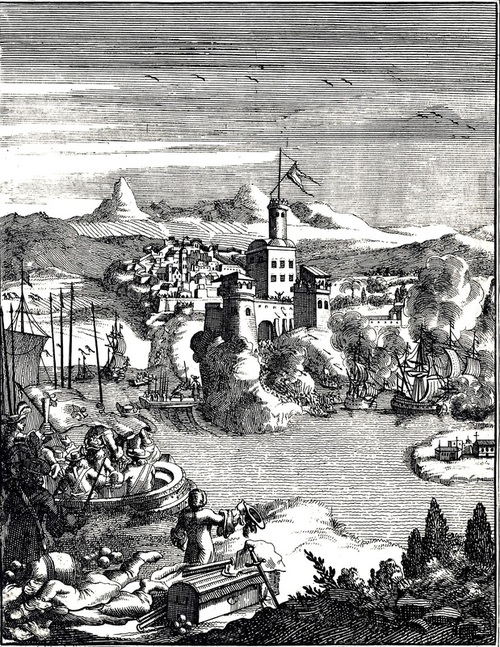

Une gravure intitulée « Prise de Quebeek par les Anglois » figure dans l’ouvrage du missionnaire récollet Louis Hennepin, publié en 1698 [11]. Cette scène, représentant la cession de Québec aux frères Kirke en 1629, montre un personnage sur une barque tenant un drapeau garni de trois fleurs de lis. Une autre œuvre d’art, une toile intitulée « La France apportant la foi aux Indiens de la Nouvelle-France », conservée au monastère des Ursulines à Québec, représente la France par la figure en pied d’Anne d’Autriche, régente de 1643 à 1661. Un navire à l’arrière plan arbore à la poupe la bannière de France [12]. On a attribué à ce tableau des dates allant de 1666 à 1671. Étant donné les dates avancées, il est probable que les deux bannières, aussi bien celle de la gravure que de la peinture, sont de la pure fantaisie [13]. Mais leur présence indique, néanmoins, que la bannière de France était encore associée à la Nouvelle-France dans la conscience de certains auteurs et artistes pendant une bonne partie du XVIIe siècle.

Des documents indiquent, qu’en Nouvelle-France du moins, on arborait toujours la bannière au début du XVIIe siècle pour représenter le roi, notamment, sur l’habitation de Pierre Du Gua de Monts à l’île Sainte-Croix en 1604 [4]. Examinons avec soin le texte qui nous l’apprend : « Mais dans le Fort estoit le logis dudit sieur de Monts, fait d’une belle & artificielle charpenterie, avec la bannière de France au dessus [5]. » Aurait-il pu s’agir d’un autre emblème comme les armoiries royales, par exemple ? L’expression « au-dessus » désigne assurément un drapeau, car des armoiries ornant un immeuble se placent normalement sur une surface plate comme un mur et non pas sur un quelconque support au-dessus du toit. On peut également éliminer l’hypothèse d’un autre drapeau, car la désignation bannière de France est très spécifique comme le souligne Hervé Pinoteau : « La bannière de France, tel était bien son nom … [6]. » La présence de ce drapeau sur des forts français en Amérique du Nord est également confirmée par une vue du fort Caroline construit en Floride par les huguenots en 1564. On y voit à la fois la bannière de France et les armoiries royales [7].

On retrouve aussi un drapeau à trois fleurs de lis et à deux pointes au-dessus du cadran solaire sur le toit de « l’Abitation de Qvebecq » construite en 1608 par Samuel de Champlain qui en a fait le dessin [8]. On ne peut ignorer ce document, car Champlain était habitué à l’exactitude, comme dessinateur et cartographe, et sa représentation est effectivement un modèle de précision. Mais de quoi s’agit-il au juste ? On sait que les navires français avaient arboré, pendant longtemps, des étendards bleus fleurdelisés à deux pointes. Desjardins a relevé de ces étendards jusqu’au milieu du XVIe siècle [9]. Hervé Pinoteau soulève la possibilité que cet usage s’est perpétué sur les navires et forts maritimes jusqu’à l’avènement des Bourbons en 1589 [10]. On peut aussi supposer que le drapeau dont Champlain disposait pour son habitation a pu être un peu démodé, vis-à-vis ce qui se passait en France. Mais il faut également admettre que nos connaissances sur les drapeaux arborés à l’époque demeurent très incertaines, d’autant plus que les nombreux édits et ordonnances en la matière n’étaient pas toujours respectés.

Une gravure intitulée « Prise de Quebeek par les Anglois » figure dans l’ouvrage du missionnaire récollet Louis Hennepin, publié en 1698 [11]. Cette scène, représentant la cession de Québec aux frères Kirke en 1629, montre un personnage sur une barque tenant un drapeau garni de trois fleurs de lis. Une autre œuvre d’art, une toile intitulée « La France apportant la foi aux Indiens de la Nouvelle-France », conservée au monastère des Ursulines à Québec, représente la France par la figure en pied d’Anne d’Autriche, régente de 1643 à 1661. Un navire à l’arrière plan arbore à la poupe la bannière de France [12]. On a attribué à ce tableau des dates allant de 1666 à 1671. Étant donné les dates avancées, il est probable que les deux bannières, aussi bien celle de la gravure que de la peinture, sont de la pure fantaisie [13]. Mais leur présence indique, néanmoins, que la bannière de France était encore associée à la Nouvelle-France dans la conscience de certains auteurs et artistes pendant une bonne partie du XVIIe siècle.

Cette scène de la cession de Québec aux frères Kirke en 1629 montre un personnage sur une barque tenant un drapeau garni de trois fleurs de lis représentant la bannière de France. Il est peu probable qu’on arborait toujours ce drapeau au Canada en 1629, mais il semble qu’on en conservait le souvenir. Gravure par I. van Vianen dans Louis Hennepin, Nouveau voyage d’un pais plus grand que l’Europe avec les réflections des entreprises du Sieur de la Salle, sur les mines de St. Barbe, …, Utrecht : A. Schouten, 1698, en regard de la p. 343. Bibliothèque et Archives Canada, photo C116852.

Le pavillon blanc

Le second drapeau, qui dans l’esprit des habitants de la Nouvelle-France, représentait la nation française était le pavillon de marine royale ou marine de guerre qui était également arboré illégitimement par la marine marchande « pour en tirer avantage dans leur commerce et leur navigation [14]. » Lorsque les Français retournèrent à Québec en juillet 1632, à la suite du traité de Saint-Germain-en-Laye, les habitants restés sur place éprouvèrent une grande joie à la vue du drapeau blanc, comme nous l’apprend le père Le Jeune : « Quant ils virent arriver ces pavillons blancs sur les mâts de nos vaisseaux, ils ne scavoient à qui dire leur contentement … [15]. » En juin 1656, on trouve mention du pavillon blanc sur terre. Un groupe de Jésuites, accompagnés de leurs alliés, avaient abandonné leurs canots pour continuer à pied au-delà des rapides de Lachine, lorsqu’ils aperçurent une bande d’Agnieronnons (Iroquois). Ces derniers s’enfuirent dans les bois jusqu’au moment où ils reconnurent les Jésuites par le pavillon français : « … nous ayant reconnus à la vue de notre pavillon qui était un grand Nom de IESUS peint sur un taffetas blanc voltigeant en l’air… [16]. »

En 1665, un contingent de 1300 soldats, le régiment de Carignan-Salières, arrivait en Nouvelle-France pour contrer la menace iroquoise qui pesait constamment sur la colonie. Ces troupes royales érigèrent une chaîne de forts le long de la rivière Richelieu, sur lesquels elles hissaient vraisemblablement le pavillon blanc. En 1674, la colonie passa de façon définitive sous l’administration royale [17] et, à partir de cette date jusqu’à la fin du Régime français, le pavillon blanc de la marine royale représentait la France dans la colonie, particulièrement sur les forts [18].

Des témoins de la période expriment de façon émouvante leur attachement au pavillon français. Lorsque le fort Nelson fut remis aux Anglais en 1714, James Knight, gouverneur de la Compagnie de la Baie d'Hudson, rapporte que « Un des Indiens s’approcha quand j’ai hissé l’Union Jack et me dit qu’il n’aimait pas le voir mais qu’il aimait le pavillon blanc car beaucoup des Indiens ont une grande amitié pour les Français ici [19]. »

Un autre témoignage de patriotisme envers ce drapeau nous vient des paroles du flibustier Robert Chevalier dit Beauchêne, né à Pointe-aux-Trembles (Montréal) en 1686. Il ne fait nul doute qu’il a été corsaire et que ses activités l’on mené aux Antilles, mais l’authenticité du manuscrit qu’on lui attribue a été contestée. Quoiqu’il en soit, le récit nous apprend qu’il avait été capturé avec son équipage par les Anglais et détenu en Jamaïque. Face à une offre de changer d’allégeance, le refus de tous avait été unanime : « Nous lui répondîmes tous, sans hésiter, que nous étions nés sous le pavillon blanc, et que nous voulions y mourir [20]. » Même dans l’hypothèse d’un récit fortement romancé, le sentiment envers le pavillon blanc demeure une expression de patriotisme valable, qu’elle provienne de la plume du flibustier lui-même ou de l’auteur Alain-René Lesage qui a remanié le manuscrit pour publication en 1732, toujours au temps de la Nouvelle-France.

On retrouve encore le pavillon blanc lors de la prise de possession d’un territoire dans la région de la baie des Esquimaux (probablement Hamilton Inlet, Labrador) par Louis Fornel le 11 juillet 1743.

« Etant resté tout le jour mouillé à cause des vents contraires nous serions descendu à terre; et sur une éminence nous aurions planté deux grandes croix aux pieds desquelles étant à genoux nous aurions chanté plusieurs cantiques et hymnes en action de grâce de notre heureuse arrivée et au mesme lieu nous aurions arboré le pavillon françois en criant à diverses reprises Vive le Roy pour marquer de la prise de possession que nous faisions au nom du Roy, et de la nation française d'une terre qui n'auroit encore jamais été habitée par aucune nation, et dont nous sommes les premiers qui en prenons possession [21]. »

Ce témoignage ne laisse aucun doute. L’explorateur est Canadien de naissance et le pavillon blanc est hissé sur terre « au nom du Roy, et de la nation française » [22]. Faire jouer ce rôle à un pavillon de marine en France paraît inimaginable à l’époque, mais dans la colonie, le pavillon blanc prenait une toute autre dimension. Lors de cette cérémonie, il jouait incontestablement le rôle normalement réservé aux armoiries royales. Il est bien documenté que les prises de possession en Nouvelle-France s’accompagnaient presque toujours des armoiries royales et non pas d’un drapeau. On les fixait à des croix, poteaux, arbres et, parfois, on les enfouissait sous la terre [23]. Les armoiries royales représentaient aussi la France dans plusieurs endroits publics, surtout après 1725 lorsque l’ingénieur Gaspard Chaussegros de Léry entreprit leur installation sur les portes, les immeubles, les forts et les places publiques à Québec, Montréal, et Trois-Rivières de manière à marquer clairement la souveraineté du roi sur son territoire nord-américain, ce qu’on avait négligé de faire auparavant [24]. Des exemples des armoiries royales figurent sur des gravures d’après Richard Short publiées en 1761, à la suite du bombardement de Québec par les Forces britanniques [25].

Il existe plusieurs autres documents signalant la présence du pavillon blanc. Une vue et plan du fort Saint-Joseph sur la rivière Saint-Jean en Acadie (1692) montre ce pavillon flottant d’un coin du fort [26]. René Chartrand signale la présence de ce drapeau à plusieurs autres occasions. En 1687, on envoie un pavillon blanc au fort de Plaisance sur l’île de Terre-Neuve. Un autre de ces pavillons est requis en 1695 pour le rétablissement « du fort au bas de la rivière St. Jean » en Acadie. Parmi les marchandises demandées pour la forteresse de Louisbourg en 1757 figurent trois grands pavillons blancs pour les batteries [27].

En 1665, un contingent de 1300 soldats, le régiment de Carignan-Salières, arrivait en Nouvelle-France pour contrer la menace iroquoise qui pesait constamment sur la colonie. Ces troupes royales érigèrent une chaîne de forts le long de la rivière Richelieu, sur lesquels elles hissaient vraisemblablement le pavillon blanc. En 1674, la colonie passa de façon définitive sous l’administration royale [17] et, à partir de cette date jusqu’à la fin du Régime français, le pavillon blanc de la marine royale représentait la France dans la colonie, particulièrement sur les forts [18].

Des témoins de la période expriment de façon émouvante leur attachement au pavillon français. Lorsque le fort Nelson fut remis aux Anglais en 1714, James Knight, gouverneur de la Compagnie de la Baie d'Hudson, rapporte que « Un des Indiens s’approcha quand j’ai hissé l’Union Jack et me dit qu’il n’aimait pas le voir mais qu’il aimait le pavillon blanc car beaucoup des Indiens ont une grande amitié pour les Français ici [19]. »

Un autre témoignage de patriotisme envers ce drapeau nous vient des paroles du flibustier Robert Chevalier dit Beauchêne, né à Pointe-aux-Trembles (Montréal) en 1686. Il ne fait nul doute qu’il a été corsaire et que ses activités l’on mené aux Antilles, mais l’authenticité du manuscrit qu’on lui attribue a été contestée. Quoiqu’il en soit, le récit nous apprend qu’il avait été capturé avec son équipage par les Anglais et détenu en Jamaïque. Face à une offre de changer d’allégeance, le refus de tous avait été unanime : « Nous lui répondîmes tous, sans hésiter, que nous étions nés sous le pavillon blanc, et que nous voulions y mourir [20]. » Même dans l’hypothèse d’un récit fortement romancé, le sentiment envers le pavillon blanc demeure une expression de patriotisme valable, qu’elle provienne de la plume du flibustier lui-même ou de l’auteur Alain-René Lesage qui a remanié le manuscrit pour publication en 1732, toujours au temps de la Nouvelle-France.

On retrouve encore le pavillon blanc lors de la prise de possession d’un territoire dans la région de la baie des Esquimaux (probablement Hamilton Inlet, Labrador) par Louis Fornel le 11 juillet 1743.

« Etant resté tout le jour mouillé à cause des vents contraires nous serions descendu à terre; et sur une éminence nous aurions planté deux grandes croix aux pieds desquelles étant à genoux nous aurions chanté plusieurs cantiques et hymnes en action de grâce de notre heureuse arrivée et au mesme lieu nous aurions arboré le pavillon françois en criant à diverses reprises Vive le Roy pour marquer de la prise de possession que nous faisions au nom du Roy, et de la nation française d'une terre qui n'auroit encore jamais été habitée par aucune nation, et dont nous sommes les premiers qui en prenons possession [21]. »

Ce témoignage ne laisse aucun doute. L’explorateur est Canadien de naissance et le pavillon blanc est hissé sur terre « au nom du Roy, et de la nation française » [22]. Faire jouer ce rôle à un pavillon de marine en France paraît inimaginable à l’époque, mais dans la colonie, le pavillon blanc prenait une toute autre dimension. Lors de cette cérémonie, il jouait incontestablement le rôle normalement réservé aux armoiries royales. Il est bien documenté que les prises de possession en Nouvelle-France s’accompagnaient presque toujours des armoiries royales et non pas d’un drapeau. On les fixait à des croix, poteaux, arbres et, parfois, on les enfouissait sous la terre [23]. Les armoiries royales représentaient aussi la France dans plusieurs endroits publics, surtout après 1725 lorsque l’ingénieur Gaspard Chaussegros de Léry entreprit leur installation sur les portes, les immeubles, les forts et les places publiques à Québec, Montréal, et Trois-Rivières de manière à marquer clairement la souveraineté du roi sur son territoire nord-américain, ce qu’on avait négligé de faire auparavant [24]. Des exemples des armoiries royales figurent sur des gravures d’après Richard Short publiées en 1761, à la suite du bombardement de Québec par les Forces britanniques [25].

Il existe plusieurs autres documents signalant la présence du pavillon blanc. Une vue et plan du fort Saint-Joseph sur la rivière Saint-Jean en Acadie (1692) montre ce pavillon flottant d’un coin du fort [26]. René Chartrand signale la présence de ce drapeau à plusieurs autres occasions. En 1687, on envoie un pavillon blanc au fort de Plaisance sur l’île de Terre-Neuve. Un autre de ces pavillons est requis en 1695 pour le rétablissement « du fort au bas de la rivière St. Jean » en Acadie. Parmi les marchandises demandées pour la forteresse de Louisbourg en 1757 figurent trois grands pavillons blancs pour les batteries [27].

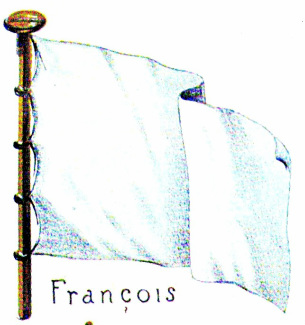

Pavillon blanc aux armes de France [28]

Deux autres drapeaux sont d’intérêt, car ils combinent le pavillon blanc et les armes royales. L’article 27 de l’édit créant la Compagnie des Indes occidentales en 1664 autorisait celle-ci à «...arborer le pavillon blanc avec les armes de France... [29]. » Le 3 décembre 1738, La Vérendrye pénétrait dans le principal village des Mandanes (actuel Dakota du Nord) précédé du « pavillon peint aux armes de France [30]. »

Remarques

La bannière de France soutenue par la licorne dans les armoiries du Canada est justifiée par sa présence sur l’habitation de Pierre Du Gua de Monts à l’île Sainte-Croix en 1604. Même si l’île appartient maintenant au Maine, les premiers efforts de colonisation dont elle a été le théâtre appartiennent à l’histoire de la Nouvelle-France, et donc à celle du Canada.

On ne peut s’empêcher de mettre en parallèle l’utilisation des drapeaux en Amérique du Nord, par la France d’une part et par l’Angleterre d’autre part. Alors que les Français ont arboré la bannière de France, aussi bannière du roi, sur leurs premiers forts; les Anglais ont fait flotter sur les leurs l’Union Flag (Jack) de Sa Majesté. Tandis que le pavillon blanc, arboré aussi bien par la marine marchande que par la marine de guerre, identifiait de nombreux forts français, le Red Ensign de la marine marchande britannique surmontait beaucoup des forts anglais. Les Jésuites avaient inscrit le nom de Jésus sur le pavillon blanc pour le rendre plus spécifique; la Compagnie de la Baie d'Hudson marquait le Red Ensign des lettres HBC pour mieux s’identifier. À l’instar des habitants de la Nouvelle-France qui conféraient au pavillon blanc un statut national, les Canadiens adoptaient plus tard le Red Ensign comme drapeau du pays en ajoutant sur le battant un écu combinant les emblèmes, concédés ou pas, des provinces et territoires canadiens [31].

Pourtant ce parallélisme ne doit pas surprendre. Pour des raisons pratiques, il était normal d’identifier les forts, particulièrement les forts maritimes, avec les mêmes drapeaux qui flottaient sur les navires. Agir autrement aurait introduit beaucoup de confusion. La modification d’un drapeau pour le rendre plus spécifique à un groupe se produit encore aujourd’hui. Par exemple, on n’a qu’à penser au « drapeau dualité canadienne » qui, dans le but de représenter la Francophonie au Canada, introduit deux bandes verticales bleues sur le drapeau national canadien. Il va sans dire, que ces ajouts, sans doute bien intentionnés, n’améliorent pas l’apparence du drapeau. Il semble ironique aussi qu’on accole du bleu de chaque côté du pal canadien qui, par sa couleur blanche et sa forme carrée, ressemble étrangement à l’ancien pavillon blanc de la France.

Il arrive aussi qu’une collectivité d’origine coloniale adopte un drapeau de la mère patrie pour se représenter. On n’a qu’à penser à Terre-Neuve dont l’assemblée législative avait adopté l’Union Flag en 1931 et l’a conservé jusqu’à 1980, même si ce drapeau, beaucoup arboré en mer, n’a jamais été officiellement le drapeau du Royaume-Uni [32]. Peut-être plus frappant encore est l’adoption du tricolore français par les Acadiens en 1884, avec le seul ajout de la stella maris, symbolisant Notre-Dame de l’Assomption, au canton dextre du chef.

Remarques

La bannière de France soutenue par la licorne dans les armoiries du Canada est justifiée par sa présence sur l’habitation de Pierre Du Gua de Monts à l’île Sainte-Croix en 1604. Même si l’île appartient maintenant au Maine, les premiers efforts de colonisation dont elle a été le théâtre appartiennent à l’histoire de la Nouvelle-France, et donc à celle du Canada.

On ne peut s’empêcher de mettre en parallèle l’utilisation des drapeaux en Amérique du Nord, par la France d’une part et par l’Angleterre d’autre part. Alors que les Français ont arboré la bannière de France, aussi bannière du roi, sur leurs premiers forts; les Anglais ont fait flotter sur les leurs l’Union Flag (Jack) de Sa Majesté. Tandis que le pavillon blanc, arboré aussi bien par la marine marchande que par la marine de guerre, identifiait de nombreux forts français, le Red Ensign de la marine marchande britannique surmontait beaucoup des forts anglais. Les Jésuites avaient inscrit le nom de Jésus sur le pavillon blanc pour le rendre plus spécifique; la Compagnie de la Baie d'Hudson marquait le Red Ensign des lettres HBC pour mieux s’identifier. À l’instar des habitants de la Nouvelle-France qui conféraient au pavillon blanc un statut national, les Canadiens adoptaient plus tard le Red Ensign comme drapeau du pays en ajoutant sur le battant un écu combinant les emblèmes, concédés ou pas, des provinces et territoires canadiens [31].

Pourtant ce parallélisme ne doit pas surprendre. Pour des raisons pratiques, il était normal d’identifier les forts, particulièrement les forts maritimes, avec les mêmes drapeaux qui flottaient sur les navires. Agir autrement aurait introduit beaucoup de confusion. La modification d’un drapeau pour le rendre plus spécifique à un groupe se produit encore aujourd’hui. Par exemple, on n’a qu’à penser au « drapeau dualité canadienne » qui, dans le but de représenter la Francophonie au Canada, introduit deux bandes verticales bleues sur le drapeau national canadien. Il va sans dire, que ces ajouts, sans doute bien intentionnés, n’améliorent pas l’apparence du drapeau. Il semble ironique aussi qu’on accole du bleu de chaque côté du pal canadien qui, par sa couleur blanche et sa forme carrée, ressemble étrangement à l’ancien pavillon blanc de la France.

Il arrive aussi qu’une collectivité d’origine coloniale adopte un drapeau de la mère patrie pour se représenter. On n’a qu’à penser à Terre-Neuve dont l’assemblée législative avait adopté l’Union Flag en 1931 et l’a conservé jusqu’à 1980, même si ce drapeau, beaucoup arboré en mer, n’a jamais été officiellement le drapeau du Royaume-Uni [32]. Peut-être plus frappant encore est l’adoption du tricolore français par les Acadiens en 1884, avec le seul ajout de la stella maris, symbolisant Notre-Dame de l’Assomption, au canton dextre du chef.

THE BANNER OF FRANCE AND THE WHITE NAVAL FLAG IN NEW FRANCE

Summary

Summary

At the time of New France, two flags could be viewed as having a national status. The first of these was the bannière de France, a blue square flag bearing three gold fleurs-de-lis, which is seen on an illustration of Fort Caroline, built in Florida by the Huguenots in 1564. The same flag was flown above the lodging of Pierre Du Gua de Mont who attempted a settlement on Isle Sainte-Croix in 1604 (now Dochet Island, Maine). In Samuel de Champlain’s 1608 depiction of the “Abitation de Qvebecq”, a swallow-tailed flag bearing three fleurs-de-lis can be seen floating from a pole, above the sundial on the roof. As a professional cartographer, Champlain was precise in his drawings, but the exact nature of the flag he drew remains unclear.

The second flag which was viewed by Canadians as representing the French Nation was the white naval flag (pavillon) of the French navy, which was also flown without authorization by merchant ships. There is considerable evidence that the inhabitants of New France had come to view this flag as their national flag. For instance, when the French returned to Quebec in July 1632, the inhabitants were overwhelmed with joy at seeing the return of the white flag. The use of the white pavillon inland is recorded in 1656, when a band of Iroquois was able to recognize a party of Jesuits and allies from a white flag bearing the name Jesus in large letters.

In 1665, a large contingent of royal troops, the Carignan-Salières Regiment, arrived in New France to deal with the Iroquois menace that weighed heavily on the colony. The troops built forts along the Richelieu River, which very likely flew the white flag. In 1674, the colony was definitely placed under royal administration, and from that point on, the white flag of the navy represented France in the colony, particularly on forts.

Some of the contemporary accounts are even more poignant in their statement that the white flag represents French nationality. When the English recaptured Fort Nelson on Hudson's Bay in 1714, General James Knight, the Hudson’s Bay Governor, wrote that an Amerindian showed displeasure when he hoisted the Union Flag (Jack), and told him that he liked to see the white one since there existed a great friendship between the Amerindians of the area and the French. Another revealing account is found in the memoirs of the privateer, Robert Chevalier dit Beauchêne, who was born in Montreal in 1686, was captured by the English, and held in Jamaica. When offered to change allegiance, he replied along with his crew: “That they were born under the white flag, and wanted to die under the same flag.”

The white navy flag is also recorded at a land claiming ceremony by Louis Fornel at Baie des Esquimaux (probably Hamilton Inlet, Labrador) on July 11, 1743. Here the ceremony is conducted by a Canadian born explorer, and the flag is raised specifically in the name of the king and the French Nation. The use of a flag at such ceremonies is rare in New France. The Royal Arms, three gold fleurs-de-lis on a blue field, were consistently used instead of flags on such occasions. These were affixed to crosses, posts or trees, and sometimes buried in the ground.

Two more flags of New France are worthy of note as they combine both the white field and the arms of France. Article 27 of the 1664 edict creating the Compagnie des Indes occidentales authorized that company to fly a white flag bearing the arms of France. On 3 December 1738, La Vérendrye entered a western fort preceded by a white flag painted with the arms of France.

***

The banner of France held by the unicorn in Canada’s arms is entirely appropriate because, when it was flown by de Mont, the territory belonged to New France, and the episode is therefore part of Canadian history.

Some parallels between the use of flags in New France and later in Canada are striking. Like the French who flew the banner of the King of France and the white naval flag from their forts, the British flew from theirs His Majesty’s Union Flag and the Red Ensign of the merchant marine. Like the Jesuits who inscribed the white flag with the name of Jesus, the Hudson’s Bay Company placed the letters HBC in the fly of the Red Ensign. While the inhabitants of New France identified themselves with the white marine flag, Canadians would later adopt as their national flag the Red Ensign of the merchant marine with the composite Dominion shield in the fly.

And yet this should not be too surprising. It is normal for a nation to fly from its forts the same flags as used on its ships. To do otherwise could give rise to a great deal of confusion. It almost seems a universal trait that groups of people will modify a flag to identify themselves more specifically. Today we see the Canadian Duality Flag adding a blue pallet to the red on each side of the maple leaf in Canada’s national flag to represent Francophone Canadians. These augmentations, however well intentioned, do not improve the flag’s appearance. Moreover, there is irony in the fact that these additions are made on both sides of the Canadian pale, a white square closely resembling the white naval flag, which in New France took on the dimensions of a national flag.

A colony or a community emerging from colonialism, will sometimes retain as its own, one of the flags of the mother country. A case in point is Newfoundland whose legislature adopted the Union Flag as its own in 1931 and kept it until 1980. Ironically the Union Flag, widely flown at sea, was never adopted officially as the national flag of Great Britain. Perhaps even more striking was the adoption, in 1884, of the republican flag of France by the Acadians, differenced only by a gold star in the canton representing Our Lady of the Assumption. A.V.

The second flag which was viewed by Canadians as representing the French Nation was the white naval flag (pavillon) of the French navy, which was also flown without authorization by merchant ships. There is considerable evidence that the inhabitants of New France had come to view this flag as their national flag. For instance, when the French returned to Quebec in July 1632, the inhabitants were overwhelmed with joy at seeing the return of the white flag. The use of the white pavillon inland is recorded in 1656, when a band of Iroquois was able to recognize a party of Jesuits and allies from a white flag bearing the name Jesus in large letters.

In 1665, a large contingent of royal troops, the Carignan-Salières Regiment, arrived in New France to deal with the Iroquois menace that weighed heavily on the colony. The troops built forts along the Richelieu River, which very likely flew the white flag. In 1674, the colony was definitely placed under royal administration, and from that point on, the white flag of the navy represented France in the colony, particularly on forts.

Some of the contemporary accounts are even more poignant in their statement that the white flag represents French nationality. When the English recaptured Fort Nelson on Hudson's Bay in 1714, General James Knight, the Hudson’s Bay Governor, wrote that an Amerindian showed displeasure when he hoisted the Union Flag (Jack), and told him that he liked to see the white one since there existed a great friendship between the Amerindians of the area and the French. Another revealing account is found in the memoirs of the privateer, Robert Chevalier dit Beauchêne, who was born in Montreal in 1686, was captured by the English, and held in Jamaica. When offered to change allegiance, he replied along with his crew: “That they were born under the white flag, and wanted to die under the same flag.”

The white navy flag is also recorded at a land claiming ceremony by Louis Fornel at Baie des Esquimaux (probably Hamilton Inlet, Labrador) on July 11, 1743. Here the ceremony is conducted by a Canadian born explorer, and the flag is raised specifically in the name of the king and the French Nation. The use of a flag at such ceremonies is rare in New France. The Royal Arms, three gold fleurs-de-lis on a blue field, were consistently used instead of flags on such occasions. These were affixed to crosses, posts or trees, and sometimes buried in the ground.

Two more flags of New France are worthy of note as they combine both the white field and the arms of France. Article 27 of the 1664 edict creating the Compagnie des Indes occidentales authorized that company to fly a white flag bearing the arms of France. On 3 December 1738, La Vérendrye entered a western fort preceded by a white flag painted with the arms of France.

***

The banner of France held by the unicorn in Canada’s arms is entirely appropriate because, when it was flown by de Mont, the territory belonged to New France, and the episode is therefore part of Canadian history.

Some parallels between the use of flags in New France and later in Canada are striking. Like the French who flew the banner of the King of France and the white naval flag from their forts, the British flew from theirs His Majesty’s Union Flag and the Red Ensign of the merchant marine. Like the Jesuits who inscribed the white flag with the name of Jesus, the Hudson’s Bay Company placed the letters HBC in the fly of the Red Ensign. While the inhabitants of New France identified themselves with the white marine flag, Canadians would later adopt as their national flag the Red Ensign of the merchant marine with the composite Dominion shield in the fly.

And yet this should not be too surprising. It is normal for a nation to fly from its forts the same flags as used on its ships. To do otherwise could give rise to a great deal of confusion. It almost seems a universal trait that groups of people will modify a flag to identify themselves more specifically. Today we see the Canadian Duality Flag adding a blue pallet to the red on each side of the maple leaf in Canada’s national flag to represent Francophone Canadians. These augmentations, however well intentioned, do not improve the flag’s appearance. Moreover, there is irony in the fact that these additions are made on both sides of the Canadian pale, a white square closely resembling the white naval flag, which in New France took on the dimensions of a national flag.

A colony or a community emerging from colonialism, will sometimes retain as its own, one of the flags of the mother country. A case in point is Newfoundland whose legislature adopted the Union Flag as its own in 1931 and kept it until 1980. Ironically the Union Flag, widely flown at sea, was never adopted officially as the national flag of Great Britain. Perhaps even more striking was the adoption, in 1884, of the republican flag of France by the Acadians, differenced only by a gold star in the canton representing Our Lady of the Assumption. A.V.