Une accusation de plagiat héraldique au XVIIe siècle

Auguste Vachon, héraut Outaouais émérite

Le père Claude-François Ménestrier de la Compagnie de Jésus avait tendance à taxer d’ignorants et d’autres épithètes peu flatteuses les héraldistes de son époque ou ceux qui l’avaient précédé. L’un de ses ouvrages contenait quelques remarques au sujet des écrits de Claude Le Laboureur, prévôt de l’abbaye de Saint-Martin de l’Île-Barbe et héraldiste à ses heures, qui furent la source d’une longue prise de bec. Les attaques et injures de part et d’autre deviennent fastidieuses à la longue, mais il est intéressant de découvrir s’il y avait dans l’ouvrage de Ménestrier matière à mettre Le Laboureur en furie et mérité à Ménestrier l’honneur d’avoir été l’instigateur de la brouille. Je touche brièvement à cette question dans la mesure où elle nous fait connaître le caractère du jésuite, mais le gros de l’article porte sur les accusations de plagiat qu’il profère à l’endroit de Gilles-André de La Roque, généalogiste, historien de la noblesse et auteur de quelques ouvrages héraldiques. Les questions de plagiat sont d’actualité et Ménestrier expose son grief dans des termes qui, outre leur virulence, surprennent par leur modernité. Sous les critiques qu’il adresse à son rival, apparaît une dénonciation à peine voilée de la royauté qui autorise les publications et s’engage à assurer leur protection.

La querelle entre Ménestrier et Le Laboureur

Le jésuite Claude-François Ménestrier (1631-1705) s’était taillé une solide réputation d’érudit à titre d’auteur de nombreux ouvrages sur la noblesse, les tournois et les médailles. Il s’intéressait également à la musique, au théâtre, à la peinture et à la poésie. Ses ouvrages sur l’héraldique témoignent d’un souci prononcé de rendre cet art et science accessible au grand public. Le Laboureur qui possédait une formation de juriste était l’un des savants de son époque, mais intransigeant et brouillon. En 1658, il avait publié Discours sur l’origine des armes que Ménestrier commentait dans un ouvrage paru l’année suivante, Le véritable art du blason, ce qui donna lieu à une longue querelle avec Le Laboureur [1]. On a souvent blâmé le père Ménestrier d’avoir instigué cette querelle par ses mises au point insultantes [2]. Voyons de plus près ce qu’il a dit.

Ménestrier présente d’abord Le Laboureur (p. 96) comme « l’auteur moderne de L’origine des armes » et affirme que son interprétation de la moucheture d’hermine comme étant la forme de la peau de l’hermine écorchée va à l’encontre de celles de la majorité des auteurs qui y voient la queue de l’hermine. Plus loin (p. 98-99), il nous apprend que l’auteur moderne ― qualificatif qu’il reprendra plusieurs fois ― signait ses écrits de son nom et dignité, L.L.P.A. de L.B. (Le Laboureur prévôt abbaye de l’Île-Barbe), et est plutôt de son avis qu’on doit éviter le mot beffroi pour signifier le grand vair, ce mot ayant plusieurs autres sens. À la page 114, il penche davantage du côté du savant jésuite Sylvestre de Pierre-Sainte qui voit l’origine des armoiries dans les pièces et couleurs des vêtements alors que Le Laboureur (L.L.) « s’appuie sur la cotte d’armes et les bigarrures de quelques habits des vieux romains ». Pour sa part, Ménestrier voit l’origine des armoiries conjointement dans les habits et les armes d’où provient « cotte d’armes ».

Aux pages 372-373, 377-379 et 386, Ménestrier nomme Le Laboureur par son nom de famille et le cite longuement au sujet de l’héraldique polonaise. À la page 402, il exprime une opinion contraire à l’auteur moderne au sujet de l’origine du mot badelaire, une épée courte, large et recourbée. Cinq pages plus loin, il le contredit au sujet de l’origine du mot cléché et, un peu plus loin encore (page 415), il utilise une formule plus sévère : « Tout ce que l’auteur moderne a dit des gousses et des girouettes pour les gousses et girons est purement imaginaire. » Plus bas sur la même page, il constate simplement que Le Laboureur ne reconnaît pas l’expression enfant marissant (désuète aujourd’hui) pour décrire l’enfant que la guivre (serpent) semble dévorer. À la page 420, il exprime son désaccord avec le prévôt de l’abbaye de l’Île-Barbe au sujet de l’origine du mot pairle et deux pages plus haut, il revient à la même formule peu obligeante au sujet du mot rustre : « l’auteur moderne le dérive du latin rutrum [truelle]. Mais la figure sur laquelle il s’appuie est purement imaginaire ». À la page 425, le jésuite se montre surpris d’une affirmation de l’auteur moderne à l’effet que le mot tringle lui a fait peur et qu’il ne l’a rencontré qu’une fois. Pour le lecteur d’aujourd’hui, héraldiste ou pas, ces mises au point deviennent rapidement fastidieuses et semblent plutôt insignifiantes.

Ménestrier relevait les erreurs de tous les auteurs, même de ceux qu’il estimait. À l’endroit de Le Laboureur, il a signalé le bon et le mauvais, il est vrai en utilisant deux fois la même formule un peu méprisante, mais sans les mots blessants comme « ignorant » qui revenait souvent sous sa plume. Un esprit moins coléreux n’y aurait sans doute pas vu matière à se dresser sur ses ergots, d’autant plus que Ménestrier était connu pour la dureté de ses critiques. Mais Le Laboureur ne souffrait pas qu’on le contredise et répliqua par des lettres et un ouvrage sans date plein d’âpreté : Épître apologétique pour le discours de l’origine des armes… Ménestrier lui rendit la pareille dans sa correspondance et un ouvrage intitulé L’art du blason justifié (Lyon, 1661). La querelle dura deux ans [3].

L’accusation de plagiat

L’accusation de plagiat vise Gilles-André de La Roque (1597-1686), auteur de plusieurs ouvrages sur la noblesse à laquelle il veut donner un cadre juridique précis afin d’empêcher la prolifération des faux nobles. Dans son ouvrage, La méthode royale, facile et historique du blason … (1671), il tente de trouver un juste milieu entre les abrégés et les traités trop élaborés pour rejoindre le lecteur sans connaissance préalable du domaine [4].

Les invectives de Ménestrier sont contenues dans la requête au dauphin et l’avis au lecteur au début de l’ouvrage Abrégé méthodique des principes héraldiques ou du véritable art du blason, 1673 (fig. 1-4). L’auteur allègue que La méthode royale de La Roque a pillé son ouvrage Le véritable art du blason (1659) et ses trois éditions de l’Abrégé méthodique (1661, 1665, 1669).

La querelle entre Ménestrier et Le Laboureur

Le jésuite Claude-François Ménestrier (1631-1705) s’était taillé une solide réputation d’érudit à titre d’auteur de nombreux ouvrages sur la noblesse, les tournois et les médailles. Il s’intéressait également à la musique, au théâtre, à la peinture et à la poésie. Ses ouvrages sur l’héraldique témoignent d’un souci prononcé de rendre cet art et science accessible au grand public. Le Laboureur qui possédait une formation de juriste était l’un des savants de son époque, mais intransigeant et brouillon. En 1658, il avait publié Discours sur l’origine des armes que Ménestrier commentait dans un ouvrage paru l’année suivante, Le véritable art du blason, ce qui donna lieu à une longue querelle avec Le Laboureur [1]. On a souvent blâmé le père Ménestrier d’avoir instigué cette querelle par ses mises au point insultantes [2]. Voyons de plus près ce qu’il a dit.

Ménestrier présente d’abord Le Laboureur (p. 96) comme « l’auteur moderne de L’origine des armes » et affirme que son interprétation de la moucheture d’hermine comme étant la forme de la peau de l’hermine écorchée va à l’encontre de celles de la majorité des auteurs qui y voient la queue de l’hermine. Plus loin (p. 98-99), il nous apprend que l’auteur moderne ― qualificatif qu’il reprendra plusieurs fois ― signait ses écrits de son nom et dignité, L.L.P.A. de L.B. (Le Laboureur prévôt abbaye de l’Île-Barbe), et est plutôt de son avis qu’on doit éviter le mot beffroi pour signifier le grand vair, ce mot ayant plusieurs autres sens. À la page 114, il penche davantage du côté du savant jésuite Sylvestre de Pierre-Sainte qui voit l’origine des armoiries dans les pièces et couleurs des vêtements alors que Le Laboureur (L.L.) « s’appuie sur la cotte d’armes et les bigarrures de quelques habits des vieux romains ». Pour sa part, Ménestrier voit l’origine des armoiries conjointement dans les habits et les armes d’où provient « cotte d’armes ».

Aux pages 372-373, 377-379 et 386, Ménestrier nomme Le Laboureur par son nom de famille et le cite longuement au sujet de l’héraldique polonaise. À la page 402, il exprime une opinion contraire à l’auteur moderne au sujet de l’origine du mot badelaire, une épée courte, large et recourbée. Cinq pages plus loin, il le contredit au sujet de l’origine du mot cléché et, un peu plus loin encore (page 415), il utilise une formule plus sévère : « Tout ce que l’auteur moderne a dit des gousses et des girouettes pour les gousses et girons est purement imaginaire. » Plus bas sur la même page, il constate simplement que Le Laboureur ne reconnaît pas l’expression enfant marissant (désuète aujourd’hui) pour décrire l’enfant que la guivre (serpent) semble dévorer. À la page 420, il exprime son désaccord avec le prévôt de l’abbaye de l’Île-Barbe au sujet de l’origine du mot pairle et deux pages plus haut, il revient à la même formule peu obligeante au sujet du mot rustre : « l’auteur moderne le dérive du latin rutrum [truelle]. Mais la figure sur laquelle il s’appuie est purement imaginaire ». À la page 425, le jésuite se montre surpris d’une affirmation de l’auteur moderne à l’effet que le mot tringle lui a fait peur et qu’il ne l’a rencontré qu’une fois. Pour le lecteur d’aujourd’hui, héraldiste ou pas, ces mises au point deviennent rapidement fastidieuses et semblent plutôt insignifiantes.

Ménestrier relevait les erreurs de tous les auteurs, même de ceux qu’il estimait. À l’endroit de Le Laboureur, il a signalé le bon et le mauvais, il est vrai en utilisant deux fois la même formule un peu méprisante, mais sans les mots blessants comme « ignorant » qui revenait souvent sous sa plume. Un esprit moins coléreux n’y aurait sans doute pas vu matière à se dresser sur ses ergots, d’autant plus que Ménestrier était connu pour la dureté de ses critiques. Mais Le Laboureur ne souffrait pas qu’on le contredise et répliqua par des lettres et un ouvrage sans date plein d’âpreté : Épître apologétique pour le discours de l’origine des armes… Ménestrier lui rendit la pareille dans sa correspondance et un ouvrage intitulé L’art du blason justifié (Lyon, 1661). La querelle dura deux ans [3].

L’accusation de plagiat

L’accusation de plagiat vise Gilles-André de La Roque (1597-1686), auteur de plusieurs ouvrages sur la noblesse à laquelle il veut donner un cadre juridique précis afin d’empêcher la prolifération des faux nobles. Dans son ouvrage, La méthode royale, facile et historique du blason … (1671), il tente de trouver un juste milieu entre les abrégés et les traités trop élaborés pour rejoindre le lecteur sans connaissance préalable du domaine [4].

Les invectives de Ménestrier sont contenues dans la requête au dauphin et l’avis au lecteur au début de l’ouvrage Abrégé méthodique des principes héraldiques ou du véritable art du blason, 1673 (fig. 1-4). L’auteur allègue que La méthode royale de La Roque a pillé son ouvrage Le véritable art du blason (1659) et ses trois éditions de l’Abrégé méthodique (1661, 1665, 1669).

Fig. 1-4 Quelques pages des griefs de Ménestrier contre La Roque : Claude-François MÉNESTRIER, Abrégé méthodique des principes héraldiques ou du véritable art du blason, Lyon, Benoist Coral, 1673.

Tout en l’accusant de plagiat, Ménestrier veut démontrer que son adversaire est inepte, et « ignorant » comme il ne cesse de le répéter. Tout d’abord il s’en prend au titre de La Roque qu’il qualifie de chimérique, fastueux, voire monstrueux. Ensuite il relève des erreurs au sujet des armoiries et des noms de personnes physiques ou morales. Avec l’appui de nombreux auteurs, y inclus lui-même, il réfute la fausse prétention de La Roque, d’ailleurs assez surprenante, à l’effet qu’il soit le premier héraldiste à illustrer son ouvrages de figures. Il méprise même les illustrations de La Méthode, gauchement gravées sur bois alors que les siennes sont sur cuivre. Il prête à son adversaire une fourberie au point d’avoir ajouté d’autres illustrations à celles copiées afin de dissimuler son vol et d’avoir réorganisé la matière pour lui donner un « tour agréable » et tromper le lecteur quant à l’originalité de son œuvre.

En plus de crier à l’injustice, Ménestrier exprime ouvertement son désir de vengeance : « Ordonnez donc Monseigneur, que l’on châtie cet usurpateur qui a été si téméraire. ». Il veut se « venger du larcin » dont il a été victime. Parfois, il se montre malicieux : « … il semble par la devise qu’il a mise en tête de son épître que son ouvrage n’est qu’une copie du mien : Par dum respiciet. En ce sens son livre est un parélie, c'est-à-dire une fausse copie d’un original qui n’est pas de lui, à plusieurs fautes près qui sont de son invention ... »

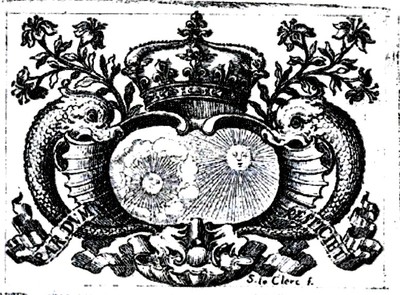

L’image à laquelle Ménestrier fait allusion est l’œuvre du graveur Sébastien Leclerc qui avait été publiée plusieurs fois par Claude-Oronce Finé de Brianville, par exemple au début de son ouvrage, Histoire sacrée en tableaux, pour Monseigneur le Dauphin (à partir de 1670). Il s’agit d’une devise figurée dédiée au dauphin que l’auteur nomme « un parélie devise ». On y voit un cartouche orné, à dextre, d’un soleil rayonnant entouré de nuages et, à senestre, d’un autre soleil sans nuage. Deux dauphins (symbolisant l’héritier présomptif du trône) servent de supports au cartouche qui est sommé de la couronne royale et accompagné d’un listel portant la devise Par dum rescipiet, (fig. 5).

En plus de crier à l’injustice, Ménestrier exprime ouvertement son désir de vengeance : « Ordonnez donc Monseigneur, que l’on châtie cet usurpateur qui a été si téméraire. ». Il veut se « venger du larcin » dont il a été victime. Parfois, il se montre malicieux : « … il semble par la devise qu’il a mise en tête de son épître que son ouvrage n’est qu’une copie du mien : Par dum respiciet. En ce sens son livre est un parélie, c'est-à-dire une fausse copie d’un original qui n’est pas de lui, à plusieurs fautes près qui sont de son invention ... »

L’image à laquelle Ménestrier fait allusion est l’œuvre du graveur Sébastien Leclerc qui avait été publiée plusieurs fois par Claude-Oronce Finé de Brianville, par exemple au début de son ouvrage, Histoire sacrée en tableaux, pour Monseigneur le Dauphin (à partir de 1670). Il s’agit d’une devise figurée dédiée au dauphin que l’auteur nomme « un parélie devise ». On y voit un cartouche orné, à dextre, d’un soleil rayonnant entouré de nuages et, à senestre, d’un autre soleil sans nuage. Deux dauphins (symbolisant l’héritier présomptif du trône) servent de supports au cartouche qui est sommé de la couronne royale et accompagné d’un listel portant la devise Par dum rescipiet, (fig. 5).

Fig. 5 Devise figurée dédiée au dauphin, reprise par La Roque à partir des ouvrages de l’abbé de Brianville.

A Seventeenth Century Accusation of Plagiarism

Summary

Summary

The learned Jesuit Claude-François Ménestrier (1631-1705) often used harsh words to criticize other heraldic authors. This leaning is reputed to have caused a memorable two-year quarrel with another man of the cloth, Claude Le Laboureur. But an examination of the actual text of Ménestrier’s work Le véritable art du blason (1659) shows that what he said of Le Laboureur was mostly neutral or favourable with only a few cutting remarks describing some of his rival’s statements as pure imagination. It seems obvious, therefore, that at least equal blame should go to his opponent who was querulous and could not stand the least criticism.

The accusations of plagiarism is contained in Ménestrier’s Abrégé méthodique des principes héraldiques ou du véritable art du blason (1673, Fig. 1-4) and are directed at a renowned genealogist, Gilles-André de La Roque (1597-1686) as author of La méthode royale, facile et historique du blason … (1671). La Roque is pictured as an ignorant, dishonest, and deceitful thief who shamefully lifted word for word some parts of Ménestrier’s works and copied his engravings. If we compare La Roque’s glossary of 67 terms with Ménestrier’ much larger one, we find that only 11 short definitions are identical, which may not be particularly surprising from one glossary to another. Some 21% of La Roque’s illustrations are the same as Ménestrier’s, but most of these are family arms or figures common in heraldry over which no one has a monopoly.

Would Ménestrier’s accusations have any merit in a court of law today? It does not seem so since the material is organized quite differently as are the illustrations. The respective tables of contents are quite different. In fact it would appear that a charge of slander by La Roque against Ménestrier would have a better chance of success, but that is a legal matter.

A strange badge-like figure (Fig. 5) relates to the dauphin of France to whom Ménestrier is denouncing La Roque’s plagiarism. On the central cartouche is depicted a parhelion, an atmospheric phenomenon which produces the effect of two suns, in this case, one representing the king, and the other, his mirror image, the dauphin. Ménestrier applies this analogy to his own situation, the second sun (La Roque’s work) becoming a false image of the first (his own works). It seems obvious that he knew the symbolism of this device which La Roque lifted from another work. But how could he dare apply the term “false image” to a figure symbolizing the dauphin? Behind his vituperations, there may have been a hardly veiled condemnation of a system by which publications were authorized by royalty, high nobility and high-ranking dignitaries of the Church, without offering concrete protection. Ménestrier was a commoner and did not appreciate class distinctions created by the nobility. Some of his statements remind us of the notion of equality promoted by the French Revolution. His constant complaints of the plagiarism of his works may hide a rather positive reality, namely the far-reaching influence he had on his contemporaries. As Michel Pastoureau remarked, “French heraldry of the eighteenth century is totally impregnated with the writings of Ménestrier.” The learned Jesuit is also the author of a précis of heraldry in verse (reproduced at the end), which is still a remarkable tool to learn the rudiments of heraldry. A.V.

The accusations of plagiarism is contained in Ménestrier’s Abrégé méthodique des principes héraldiques ou du véritable art du blason (1673, Fig. 1-4) and are directed at a renowned genealogist, Gilles-André de La Roque (1597-1686) as author of La méthode royale, facile et historique du blason … (1671). La Roque is pictured as an ignorant, dishonest, and deceitful thief who shamefully lifted word for word some parts of Ménestrier’s works and copied his engravings. If we compare La Roque’s glossary of 67 terms with Ménestrier’ much larger one, we find that only 11 short definitions are identical, which may not be particularly surprising from one glossary to another. Some 21% of La Roque’s illustrations are the same as Ménestrier’s, but most of these are family arms or figures common in heraldry over which no one has a monopoly.

Would Ménestrier’s accusations have any merit in a court of law today? It does not seem so since the material is organized quite differently as are the illustrations. The respective tables of contents are quite different. In fact it would appear that a charge of slander by La Roque against Ménestrier would have a better chance of success, but that is a legal matter.

A strange badge-like figure (Fig. 5) relates to the dauphin of France to whom Ménestrier is denouncing La Roque’s plagiarism. On the central cartouche is depicted a parhelion, an atmospheric phenomenon which produces the effect of two suns, in this case, one representing the king, and the other, his mirror image, the dauphin. Ménestrier applies this analogy to his own situation, the second sun (La Roque’s work) becoming a false image of the first (his own works). It seems obvious that he knew the symbolism of this device which La Roque lifted from another work. But how could he dare apply the term “false image” to a figure symbolizing the dauphin? Behind his vituperations, there may have been a hardly veiled condemnation of a system by which publications were authorized by royalty, high nobility and high-ranking dignitaries of the Church, without offering concrete protection. Ménestrier was a commoner and did not appreciate class distinctions created by the nobility. Some of his statements remind us of the notion of equality promoted by the French Revolution. His constant complaints of the plagiarism of his works may hide a rather positive reality, namely the far-reaching influence he had on his contemporaries. As Michel Pastoureau remarked, “French heraldry of the eighteenth century is totally impregnated with the writings of Ménestrier.” The learned Jesuit is also the author of a précis of heraldry in verse (reproduced at the end), which is still a remarkable tool to learn the rudiments of heraldry. A.V.

Notes

[1] Claude-François MENESTRIER, Le véritable art du blason, Lyon, Benoît Coral, 1659.

[2] Paul ALLUT, Recherches sur la vie et sur les œuvres du P. Claude-François Ménestrier de la Compagnie de Jésus …, Lyon, Nicolas Scheuring, 1856, p. 17.

[3] Voir J.-B. MONTFALCON, Histoire monumentale de la ville de Lyon, t. 2, Lyon, Bibliothèque de la ville, 1866, p. 247-250.

[4] Gilles-André de LA ROQUE, La méthode royale, facile et historique du blason…, Paris, Charles de Sercy, 1671.

[5] ALLUT, Recherches … loc. cit., p. 9.

[6] Claude-François MENESTRIER, Nouvelle méthode raisonnée du blason ou de l’art héraldique, Lyon, Pierre Bruyset Ponthus, 1770, p. 444.

[7] Claude-François MÉNESTRIER, La nouvelle méthode raisonnée du blason ..., Lyon, Pierre Bruyset Ponthus, 1761, dans l’avertissement au début. La première édition date de 1696.

[8] Michel PASTOUREAU, Traité d’héraldique, Paris, grands manuels Picard, 1997, p. 74.

[1] Claude-François MENESTRIER, Le véritable art du blason, Lyon, Benoît Coral, 1659.

[2] Paul ALLUT, Recherches sur la vie et sur les œuvres du P. Claude-François Ménestrier de la Compagnie de Jésus …, Lyon, Nicolas Scheuring, 1856, p. 17.

[3] Voir J.-B. MONTFALCON, Histoire monumentale de la ville de Lyon, t. 2, Lyon, Bibliothèque de la ville, 1866, p. 247-250.

[4] Gilles-André de LA ROQUE, La méthode royale, facile et historique du blason…, Paris, Charles de Sercy, 1671.

[5] ALLUT, Recherches … loc. cit., p. 9.

[6] Claude-François MENESTRIER, Nouvelle méthode raisonnée du blason ou de l’art héraldique, Lyon, Pierre Bruyset Ponthus, 1770, p. 444.

[7] Claude-François MÉNESTRIER, La nouvelle méthode raisonnée du blason ..., Lyon, Pierre Bruyset Ponthus, 1761, dans l’avertissement au début. La première édition date de 1696.

[8] Michel PASTOUREAU, Traité d’héraldique, Paris, grands manuels Picard, 1997, p. 74.