VI

La licorne et sa chaîne

N.B. - Tous les sites Internet ont été visités le 27 Octobre 2017.

Au début de juillet 1985, deux membres du « camp de la paix » érigé sur la colline du Parlement pour protester l’essai des missiles de croisière américains au Canada, assaillirent à coup de masse deux sculptures au pied de la tour de la Paix. L’une était un lion soutenant l’écu du Royaume-Uni et l’Union Jack, l’autre une licorne soutenant l’écu du Canada et la bannière de France [1]. Ces deux sculptures réalisées par Cœur-de-Lion MacCarthy et Cléophas Soucy font partie du patrimoine national canadien. L’acharnement des vandales avait surtout porté sur la chaîne de la licorne, si bien qu’on m’avait interviewé à la radio au sujet de la signification de la licorne enchaînée dans les armoiries du Canada que certains voient comme un symbole d’asservissement des Canadiens français. Une lettre datée du 28 novembre 1995 et publiée dans Le Devoir donnait un nouveau souffle à l’idée que la chaîne que la licorne « porte au cou n’est pas un ornement décoratif mais bien les chaînes de la servitude » [2]. J’ai réfuté cette interprétation en démontrant que la licorne enchaînée, comme nous le verrons, provient à l’origine de l’Écosse et qu’elle tient la bannière de France sans qu’il y ait d’association précise entre les deux, bien que la France et l’Écosse aient été des alliés contre l’Angleterre au Moyen Âge [3].

La licorne avec sa chaîne précède la découverte du Nouveau Monde. Les rois d’Écosse la recrutent comme support à leurs armes quelque temps au XVe siècle. Une pièce de monnaie frappée vers 1485 pendant le règne de Jacques III (1451-1488) montre une licorne soutenant un écu aux armes du roi et portant au cou une couronne munie d’une chaîne. [4] En 1503, sous Jacques IV, la première licorne se jumelle à une seconde. [5] En 1603, Jacques VI, devenu également Jacques Ier d'Angleterre, introduit la licorne dans les armoiries de son nouveau royaume. Pendant de nombreuses années, les armoiries du Royaume-Uni soutenues par le lion et la licorne ont fait partie de l’histoire du Canada, par exemple sur des documents, des sceaux, des cartes géographiques, des dons royaux et des édifices [6]. La licorne apparait très tôt en héraldique canadienne, notamment comme le support dextre des armoiries de la Nouvelle-Écosse vers 1625 et, en 1637, aux 2e et 3e quartiers des armoiries de Terre-Neuve. Elle prend place comme support senestre des armoiries du Canada en 1921 et, en octobre 1992, l'Autorité héraldique du Canada la concède comme support dextre des armoiries du Manitoba, mais sans chaîne.

La licorne avec sa chaîne précède la découverte du Nouveau Monde. Les rois d’Écosse la recrutent comme support à leurs armes quelque temps au XVe siècle. Une pièce de monnaie frappée vers 1485 pendant le règne de Jacques III (1451-1488) montre une licorne soutenant un écu aux armes du roi et portant au cou une couronne munie d’une chaîne. [4] En 1503, sous Jacques IV, la première licorne se jumelle à une seconde. [5] En 1603, Jacques VI, devenu également Jacques Ier d'Angleterre, introduit la licorne dans les armoiries de son nouveau royaume. Pendant de nombreuses années, les armoiries du Royaume-Uni soutenues par le lion et la licorne ont fait partie de l’histoire du Canada, par exemple sur des documents, des sceaux, des cartes géographiques, des dons royaux et des édifices [6]. La licorne apparait très tôt en héraldique canadienne, notamment comme le support dextre des armoiries de la Nouvelle-Écosse vers 1625 et, en 1637, aux 2e et 3e quartiers des armoiries de Terre-Neuve. Elle prend place comme support senestre des armoiries du Canada en 1921 et, en octobre 1992, l'Autorité héraldique du Canada la concède comme support dextre des armoiries du Manitoba, mais sans chaîne.

Fig. 1-2. Le Royaume-Uni (à gauche) et le Canada (à droite) ont les mêmes supports, un lion et une licorne. Les supports de l’écu du Royaume-Uni datent de 1603, ceux du Canada datent de 1921. La devise de l’Ordre du Canada est venue s’ajouter autour de l’écu du Canada en 1994. Bien que le style des deux représentations soit bien différent, on peut constater que beaucoup d’éléments des armoiries du Royaume-Uni se retrouvent dans celles du Canada.

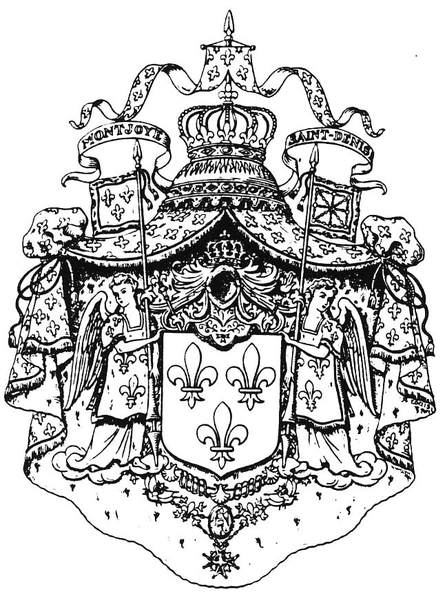

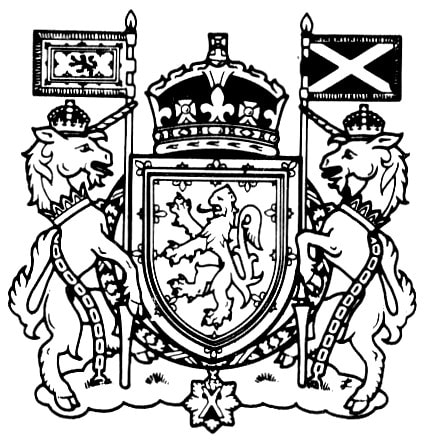

L’association de la licorne avec le Canada français provient du fait qu’elle soutient la bannière de la France royale (fig. 2). La coutume de placer des drapeaux entre l’écu et les supports ou tenants est ancienne. Elle se retrouve dans les armoiries de la France royale et dans celles de l’Écosse (fig. 3-4). L’idée d’inclure des drapeaux dans les armoiries du Canada était venue d’un héraut du College of Arms à Londres nommé Ambrose Lee. Il proposait que l’un des drapeaux soit l’Union Jack et que les supports de l’écu soient un ange provenant des armoiries de France et une licorne qui est commune aux armoiries de l’Écosse et du Royaume-Uni. Le comité canadien responsable de doter le pays d’armoiries eut alors l’idée de faire tenir la bannière de France par l’ange et l’Union Jack par la licorne. Mais l’ange ne faisait pas l’unanimité. Sir Arthur Doughty, membre du comité, préférait le lion et la licorne comme dans les armoiries du Royaume-Uni et Edward Marion Chadwick, un avocat et héraldiste de l’époque, affirmait que l’ange avait des origines païennes et qu’il était ridicule de jumeler un ange avec une bête. Le comité élimina l’ange, mais conserva la bannière de France de sorte qu’il se retrouvait avec un lion et une licorne comme supports et la bannière de France et l’Union Jack comme drapeaux. Comme il était normal que le lion, emblème de l’Angleterre, tienne l’Union Jack, la licorne s’est vu confier la bannière [7]. La bannière de France comme la licorne sont liées à l’histoire du Canada, mais de façon bien différente [8]. Il n’y a pas de lien direct entre eux. Beaucoup d’éléments sans lien historique ou relation évidente sont juxtaposés en héraldique [9].

Fig. 3. Dans ces armoiries royales de France, des anges tiennent, à gauche, la bannière de France et, à droite, la bannière de Navarre.

Fig. 4. Dans les armoiries d’Écosse, les licornes tiennent, à gauche, la bannière royale et, à droite, le drapeau du pays. Voir aussi les armoiries de la Canada Company où le lion à gauche (techniquement un léopard lionné) tient le drapeau de l’Écosse au sautoir blanc de saint André, saint patron national, et celui à gauche qui tient un drapeau au sautoir rouge de saint Patrice (Patrick), saint patron de l’Irlande : http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project.asp?lang=f&ProjectID=2243&ShowAll=1.

Il faut éviter de transposer la mentalité moderne sur une époque antérieure de plusieurs siècles. Un dessin montre la comtesse de Salisbury liée par une chaîne à son époux sir Thomas de Montacute (Montagu), comte de Salisbury (décédé en 1428). Une image analogue représente Jeanne d’Acre (à ne pas confondre avec Jeanne d’Arc), fille du roi Édouard I, enchaînée à son époux Ralph de Monthermer, comte de Gloucester et d’Hertford (décédé en 1325) [10]. Aujourd’hui on serait enclin à penser que la chaîne illustre les liens esclavagistes du mariage, mais il s’agit d’une époque où ces liens étaient tenus pour indissolubles et sacrés. Comme l’expriment Chevalier et Gheerbrant, experts en symbolisme, la chaîne n'est pas nécessairement un symbole d'esclavage : «Dans un sens socio-psychologique, la chaîne symbolise la nécessité d'une adaptation à la vie collective et la capacité d'intégration au groupe [11].» Un aspect de l’héraldique qui milite fortement contre l’interprétation voulant que la licorne avec sa chaîne représente l’asservissement des Québécois et des Canadiens francophones est le fait que le symbolisme héraldique n’est presque jamais négatif, vindicatif ou mesquin [12].

La pratique de munir les animaux et bêtes fabuleuses d'une chaîne est très courante en héraldique anglaise et existait avant la découverte du Nouveau Monde [13]. Les animaux enchaînés, bœufs, cerfs, lions, griffons, licornes, sangliers etc. se distinguent par leur force, fougue ou rapidité. Il ne s'agit certes pas de soumission servile puisque le bout de la chaîne reste, sauf de rare exception, libre de toute attache. Notons aussi que ces animaux ne perdent jamais leur fière allure, voire leur férocité comme s'ils s'étaient mis volontairement au service du titulaire des armoiries. Leur chaîne en l'occurrence ne fait que leur donner une apparence plus disciplinée. Leur puissance n'est plus aveugle ou destructrice, mais ordonnée dans le même sens que la devise «Libre et ordonné» de feu le très honorable Roland Michener, gouverneur général du Canada. Pour la licorne des armoiries du Canada et des autres armoiries royales où elle se trouve, il semblerait que c'est le sens qu'il faut retenir : une créature mythique farouche et véloce qui se met volontairement au service du souverain. En l’occurrence, la devise d’un autre gouverneur général du Canada « De bon vouloir servir le roy » exprime bien la même idée [14]. La devise est celle d’Albert Henry George Grey, 4e comte du nom, le même qui a légué la coupe Grey remise à l’équipe gagnante de la Ligue canadienne de football.

Les armoiries de Jeanne (Jane) Seymour, troisième femme du roi Henri VIII d’Angleterre, illustrent bien la notion de service. Sa devise « Bownd [bound] to Obey and Serve », littéralement « Liée pour obéir et servir », se réfère probablement à ses devoirs d’épouse, mais elle fait aussi écho au support senestre de ses armoiries, une panthère portant au cou une couronne munie d’une chaîne avec un anneau qui flotte librement [15]. Une autre devise qui exprime l’acceptation sans réserve des chaînes qui lient à une cause est celle de Poncheville-Thellier « J’aime qui me lie et m’enchaîne ». Un incident sous Louis XI, roi de France de 1461 à 1483, associe également la chaîne à la notion de service. L’un de ses chevaliers, Raoul de Lannoy, s’était porté, « à travers le fer et la flamme » à l’assaut de la ville du Quesnoy (près d’Avesnes et de Lille). Le roi ayant constaté son ardeur au combat lui passa au cou une chaîne d’or de 500 écus en lui disant « Par la Pâque-Dieu, mon ami, vous êtes trop furieux en combats; il faut vous enchaîner : car je ne veux point vous perdre, et je désire de me servir de vous plus d’une fois [16]. » Ce geste hautement symbolique constitue une récompense et un honneur qui lient un grand guerrier à son souverain tout en transmettant le message que le roi a besoin de lui. Cet anecdote illustre un aspect clef du sens qu’il convient de donner à la chaîne que portent les bêtes héraldiques : lié pour servir et non asservissement.

La pratique de munir les animaux et bêtes fabuleuses d'une chaîne est très courante en héraldique anglaise et existait avant la découverte du Nouveau Monde [13]. Les animaux enchaînés, bœufs, cerfs, lions, griffons, licornes, sangliers etc. se distinguent par leur force, fougue ou rapidité. Il ne s'agit certes pas de soumission servile puisque le bout de la chaîne reste, sauf de rare exception, libre de toute attache. Notons aussi que ces animaux ne perdent jamais leur fière allure, voire leur férocité comme s'ils s'étaient mis volontairement au service du titulaire des armoiries. Leur chaîne en l'occurrence ne fait que leur donner une apparence plus disciplinée. Leur puissance n'est plus aveugle ou destructrice, mais ordonnée dans le même sens que la devise «Libre et ordonné» de feu le très honorable Roland Michener, gouverneur général du Canada. Pour la licorne des armoiries du Canada et des autres armoiries royales où elle se trouve, il semblerait que c'est le sens qu'il faut retenir : une créature mythique farouche et véloce qui se met volontairement au service du souverain. En l’occurrence, la devise d’un autre gouverneur général du Canada « De bon vouloir servir le roy » exprime bien la même idée [14]. La devise est celle d’Albert Henry George Grey, 4e comte du nom, le même qui a légué la coupe Grey remise à l’équipe gagnante de la Ligue canadienne de football.

Les armoiries de Jeanne (Jane) Seymour, troisième femme du roi Henri VIII d’Angleterre, illustrent bien la notion de service. Sa devise « Bownd [bound] to Obey and Serve », littéralement « Liée pour obéir et servir », se réfère probablement à ses devoirs d’épouse, mais elle fait aussi écho au support senestre de ses armoiries, une panthère portant au cou une couronne munie d’une chaîne avec un anneau qui flotte librement [15]. Une autre devise qui exprime l’acceptation sans réserve des chaînes qui lient à une cause est celle de Poncheville-Thellier « J’aime qui me lie et m’enchaîne ». Un incident sous Louis XI, roi de France de 1461 à 1483, associe également la chaîne à la notion de service. L’un de ses chevaliers, Raoul de Lannoy, s’était porté, « à travers le fer et la flamme » à l’assaut de la ville du Quesnoy (près d’Avesnes et de Lille). Le roi ayant constaté son ardeur au combat lui passa au cou une chaîne d’or de 500 écus en lui disant « Par la Pâque-Dieu, mon ami, vous êtes trop furieux en combats; il faut vous enchaîner : car je ne veux point vous perdre, et je désire de me servir de vous plus d’une fois [16]. » Ce geste hautement symbolique constitue une récompense et un honneur qui lient un grand guerrier à son souverain tout en transmettant le message que le roi a besoin de lui. Cet anecdote illustre un aspect clef du sens qu’il convient de donner à la chaîne que portent les bêtes héraldiques : lié pour servir et non asservissement.

***

La licorne enchaînée provient de l’Écosse. Elle portait cette chaine avant la découverte du Nouveau-Monde et, bien entendu, avant la découverte du Canada. Son rapprochement avec la bannière de France dans les armoiries du Canada assignées en 1921 résulte d’un concours de circonstances : il n’y a pas de lien direct entre la licorne et la bannière. La chaîne, particulièrement en héraldique, ne signifie pas nécessairement l’asservissement. Elle symbolise souvent la fidélité, la loyauté, le devoir et le service.

Notes

[1] « 2 peace campers charged in coat-of-arms smashing » dans The Gazette (Montréal), 4 juill. 1985.

[2] Philippe POUYER, lettre datée de Montréal, 28 nov. 1995, publiée sous le titre “Les armoiries” dans Le Devoir (Montréal), 1 déc. 1995.

[3] Auguste VACHON, lettre datée de Hull, 5 déc. 1995, publiée sous le titre “La licorne des armoiries” dans Le Devoir (Montréal), 16-17 déc., p. A 8.

[4] Voir : https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/gold-unicorn-of-james-iii-king-of-scotland/0QH4ATZ7zC56QQ.

[5] Henry BEDINGFELD and Peter GWYNN-JONES, Heraldry, London, Bison Books, 1993, p. 120.

[6] Auguste VACHON, Variations in the Arms of Sovereignty Connected with Canada (a Pictorial Overview): Royal Arms of Colonial Powers : http://heraldicscienceheraldique.com/royal-arms-of-colonial-powers.html.

[7] Idem, Canada’s Coat of Arms : Defining a Country within an Empire, chapitre 4 : http://heraldicscienceheraldique.com/chapter-4-one-resolute-man.html.

[8] La bannière de France a flotté en Nouvelle-France, voir Idem, « Bannière de France et pavillon blanc en Nouvelle-France » : http://heraldicscienceheraldique.com/banniegravere-de-france-et-pavillon-blanc-en-nouvelle-france.html.

[9] La Sûreté du Québec a choisi comme supports deux orignaux, l’un tenant le drapeau du Québec, l’autre le drapeau de la Sûreté du Québec (voir http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project.asp?lang=f&ProjectID=470&ShowAll=1). Il s’agit d’un choix et non d’un impératif. Les concepteurs auraient pu aussi bien choisir deux lynx pour leur acuité de vue et d’ouïe, deux qualités importantes pour des forces policières. Ils auraient pu aussi choisir deux chiens policiers pour des raisons évidentes. Le drapeau du Québec existait bien avant la concession d’armoiries à la Sûreté du Québec et le drapeau de cette force policière a fait l’objet d’une concession à part (voir http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project.asp?lang=f&ProjectID=471&ShowAll=1). En autres mots, les deux drapeaux sont des entités possédant chacune leur propre réalité qu’elles soient ou non jumelée aux orignaux. Avant d’obtenir une concession d’armoiries de l’Autorité héraldique du Canada en 2013, la municipalité de Niagara-on-the-Lake s’était dotée d’armoiries adoptées par la ville vers 1970. Les deux lions qui supportaient l’ancien écu furent retenus pour la nouvelle composition, mais en ajoutant le drapeau de l’Union (Union Jack) de 1707 à 1801 que tient l’un des lions et le drapeau nouvellement concédé à la ville que tient l’autre lion. On a aussi ajouté des colliers à chacun des lions qui n’étaient pas là auparavant. Or, il n’y a pas de rapport direct entre les anciens lions et les nouveaux ajouts qui les accompagnent. Auparavant, les lions servaient de supports aux premières armes de la ville sans les drapeaux ou les colliers (voir http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project.asp?lang=f&ProjectID=2471&ShowAll=1).

[10] Rodney DENNYS, The Heraldic Imagination, New York, Clarkson N. Potter, 1976, p. 48 et planche en regard; p. 192 et planche en regard.

[11] Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles (réimpression), Paris, Robert Laffont/Jupiter, 1988, p. 200.

[12] Les fleurs de lis de France ajoutées aux armes d’Angleterre en 1340 — elles y sont demeurées jusqu’à 1801— pour signifier la prétention d’Édouard III au trône de France était un geste revendicateur au début de la guerre de Cent Ans. Les nazis ont donné une bien mauvaise réputation à la croix gammée qui auparavant était généralement considérée un symbole bénéfique. Néanmoins, les exemples d’utilisation négative des emblèmes à un niveau national demeurent très rares. Les devises expriment parfois beaucoup d’arrogance ou de vantardise, par exemple la devise de Charles Quint Plus ultra avec ses deux colonnes est une réponse au Nec plus ultra associé aux colonnes d’Hercule qui représentaient Gibraltar au-delà duquel aucune terre n’était censée exister. Le Plus Ultra apportait un démenti à cette idée du fait que d’immenses colonies espagnoles s’étaient implantées en Amérique. Le Nec pluribus impar de Louis XIV (Non inégal au grand nombre) voulait dire « supérieur à tous les hommes ». La devise de César Borgia était catégorique Aut Cæsar aut nihil (Ou César, ou rien). On croirait que les chevaliers qui affrontaient des rivaux dans les tournois et sur les champs de bataille auraient adopté des devises assez bravaches, voire menaçantes, comme celles des Bourbons, une épée et Penetrabit (Elle entrera). Mais un grand nombre de leurs devises exprimaient des vœux pieux, souvent religieux, comme le « Dieu est la fin de mon compte » des ducs d’Alençon, ou encore renfermaient un souhait comme le Forte scutum, salus ducum (Un fort écu, le salut des chefs) des Fortescue.

[13] Rodney DENNYS, op., cit., p. 153; Joseph FOSTER, The Dictionary of Heraldry: Feudal Coats of Arms and Pedigrees, London, Studio Editions, 1992, p. 219-221.

[14] La devise « De bon vouloir servir le roy » semble dissimuler un calembour. Nous sommes naturellement portés à dire « De bon gré servir le roy », ce qui constitue une allusion au nom Grey.

[15] Rodney DENNYS, op., cit., planche en regard de la page 80. Le support dextre des armoiries de Jeanne Seymour est une licorne sans chaîne, coiffée de la couronne royale et portant au cou une couronne de rose blanches et de roses rouges.

[16] L.M. CHAUDON et F.A. DELANDINE, Nouveau dictionnaire historique ou histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom... depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours...., vol. 7, Lyon, Bruyset aîné, 1804, p. 81.

[1] « 2 peace campers charged in coat-of-arms smashing » dans The Gazette (Montréal), 4 juill. 1985.

[2] Philippe POUYER, lettre datée de Montréal, 28 nov. 1995, publiée sous le titre “Les armoiries” dans Le Devoir (Montréal), 1 déc. 1995.

[3] Auguste VACHON, lettre datée de Hull, 5 déc. 1995, publiée sous le titre “La licorne des armoiries” dans Le Devoir (Montréal), 16-17 déc., p. A 8.

[4] Voir : https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/gold-unicorn-of-james-iii-king-of-scotland/0QH4ATZ7zC56QQ.

[5] Henry BEDINGFELD and Peter GWYNN-JONES, Heraldry, London, Bison Books, 1993, p. 120.

[6] Auguste VACHON, Variations in the Arms of Sovereignty Connected with Canada (a Pictorial Overview): Royal Arms of Colonial Powers : http://heraldicscienceheraldique.com/royal-arms-of-colonial-powers.html.

[7] Idem, Canada’s Coat of Arms : Defining a Country within an Empire, chapitre 4 : http://heraldicscienceheraldique.com/chapter-4-one-resolute-man.html.

[8] La bannière de France a flotté en Nouvelle-France, voir Idem, « Bannière de France et pavillon blanc en Nouvelle-France » : http://heraldicscienceheraldique.com/banniegravere-de-france-et-pavillon-blanc-en-nouvelle-france.html.

[9] La Sûreté du Québec a choisi comme supports deux orignaux, l’un tenant le drapeau du Québec, l’autre le drapeau de la Sûreté du Québec (voir http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project.asp?lang=f&ProjectID=470&ShowAll=1). Il s’agit d’un choix et non d’un impératif. Les concepteurs auraient pu aussi bien choisir deux lynx pour leur acuité de vue et d’ouïe, deux qualités importantes pour des forces policières. Ils auraient pu aussi choisir deux chiens policiers pour des raisons évidentes. Le drapeau du Québec existait bien avant la concession d’armoiries à la Sûreté du Québec et le drapeau de cette force policière a fait l’objet d’une concession à part (voir http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project.asp?lang=f&ProjectID=471&ShowAll=1). En autres mots, les deux drapeaux sont des entités possédant chacune leur propre réalité qu’elles soient ou non jumelée aux orignaux. Avant d’obtenir une concession d’armoiries de l’Autorité héraldique du Canada en 2013, la municipalité de Niagara-on-the-Lake s’était dotée d’armoiries adoptées par la ville vers 1970. Les deux lions qui supportaient l’ancien écu furent retenus pour la nouvelle composition, mais en ajoutant le drapeau de l’Union (Union Jack) de 1707 à 1801 que tient l’un des lions et le drapeau nouvellement concédé à la ville que tient l’autre lion. On a aussi ajouté des colliers à chacun des lions qui n’étaient pas là auparavant. Or, il n’y a pas de rapport direct entre les anciens lions et les nouveaux ajouts qui les accompagnent. Auparavant, les lions servaient de supports aux premières armes de la ville sans les drapeaux ou les colliers (voir http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/project.asp?lang=f&ProjectID=2471&ShowAll=1).

[10] Rodney DENNYS, The Heraldic Imagination, New York, Clarkson N. Potter, 1976, p. 48 et planche en regard; p. 192 et planche en regard.

[11] Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles (réimpression), Paris, Robert Laffont/Jupiter, 1988, p. 200.

[12] Les fleurs de lis de France ajoutées aux armes d’Angleterre en 1340 — elles y sont demeurées jusqu’à 1801— pour signifier la prétention d’Édouard III au trône de France était un geste revendicateur au début de la guerre de Cent Ans. Les nazis ont donné une bien mauvaise réputation à la croix gammée qui auparavant était généralement considérée un symbole bénéfique. Néanmoins, les exemples d’utilisation négative des emblèmes à un niveau national demeurent très rares. Les devises expriment parfois beaucoup d’arrogance ou de vantardise, par exemple la devise de Charles Quint Plus ultra avec ses deux colonnes est une réponse au Nec plus ultra associé aux colonnes d’Hercule qui représentaient Gibraltar au-delà duquel aucune terre n’était censée exister. Le Plus Ultra apportait un démenti à cette idée du fait que d’immenses colonies espagnoles s’étaient implantées en Amérique. Le Nec pluribus impar de Louis XIV (Non inégal au grand nombre) voulait dire « supérieur à tous les hommes ». La devise de César Borgia était catégorique Aut Cæsar aut nihil (Ou César, ou rien). On croirait que les chevaliers qui affrontaient des rivaux dans les tournois et sur les champs de bataille auraient adopté des devises assez bravaches, voire menaçantes, comme celles des Bourbons, une épée et Penetrabit (Elle entrera). Mais un grand nombre de leurs devises exprimaient des vœux pieux, souvent religieux, comme le « Dieu est la fin de mon compte » des ducs d’Alençon, ou encore renfermaient un souhait comme le Forte scutum, salus ducum (Un fort écu, le salut des chefs) des Fortescue.

[13] Rodney DENNYS, op., cit., p. 153; Joseph FOSTER, The Dictionary of Heraldry: Feudal Coats of Arms and Pedigrees, London, Studio Editions, 1992, p. 219-221.

[14] La devise « De bon vouloir servir le roy » semble dissimuler un calembour. Nous sommes naturellement portés à dire « De bon gré servir le roy », ce qui constitue une allusion au nom Grey.

[15] Rodney DENNYS, op., cit., planche en regard de la page 80. Le support dextre des armoiries de Jeanne Seymour est une licorne sans chaîne, coiffée de la couronne royale et portant au cou une couronne de rose blanches et de roses rouges.

[16] L.M. CHAUDON et F.A. DELANDINE, Nouveau dictionnaire historique ou histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom... depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours...., vol. 7, Lyon, Bruyset aîné, 1804, p. 81.