Les armoiries personnelles au Québec

Auguste Vachon, Héraut Outaouais émérite

Article revu et augmenté, publié initialement dans L’Ancêtre, numéro 283, volume 34, été 2008. Fait suite à l’article : « Les armoiries personnelles en Nouvelle-France. » publié sur ce site.

Avec le traité de Paris de 1763, la France cédait le Canada, l’Acadie et le Cap-Breton à la Grande-Bretagne. La prérogative royale en matière d’armoiries sur ces territoires passait de la couronne de France à la couronne britannique. Cependant, même après la cession du territoire, on rencontre quelques interventions des juges d’armes de France en faveur de Canadiens. Les nouveaux sujets mirent beaucoup de temps à se prévaloir des services héraldiques de la nouvelle couronne. Ils cherchèrent plutôt à développer une héraldique du terroir, ce qui ouvrait la porte aux créations d’héraldistes plus ou moins chevronnés. En 1988, une proclamation royale amorçait une ère nouvelle pour l’héraldique canadienne. Ce document conférait au gouverneur général l’exercice de la prérogative royale en matière d’armoiries au Canada. Mais en pratique, cette prérogative s’exerce le plus souvent par le héraut d’armes du Canada au nom du gouverneur général [1].

1. Continuité de l’héraldique française

La prise du Canada par les Britanniques venait rompre les liens directs entre le Canada et la France. Le nouveau régime permettait aux Canadiens un seul voyage en France, à condition d’obtenir l’accord des autorités britanniques et de voyager sur des navires de la Grande-Bretagne. Par la suite, il fallait obtenir une permission spéciale de Londres. Le commerce avec la France était interdit, bien que la contrebande venait atténuer les effets de cette interdiction. On manquait de certaines marchandises, par exemple, les bons vins de France. Des marchands exprimaient à un officiel britannique leur recherche d’un remède au brandy anglais par ces mots : « Vous savez, Monsieur, qu’il faut boire et qu’il est triste de le faire avec amertume [2]. »

Dans ce contexte restrictif, il est surprenant de constater que certains contacts avec la France avaient pour objet des armoiries. Un précédent article faisait état d’armoiries timbrées concédées en 1761 par le juge d’armes Louis-Pierre d’Hozier à un roturier canadien Pierre Raimbault, lieutenant général civil, criminel et de police de la juridiction de Montréal. La demande provenait du fils, le seigneur Paul Raimbaut de Saimblin, qui avait également droit aux armoiries comme descendant [3]. Au moment de cette concession, les troupes britanniques occupaient pourtant le Canada et les Canadiens étaient considérés des « sujets du roi » d’Angleterre [4]. Ce commerce héraldique s’explique peut-être en partie par le fait que les Canadiens espéraient toujours le retour de leur pays à la France.

Vingt-six ans plus tard, une seconde intervention d’un juge d’armes avait lieu en faveur du marquis Michel Chartier de Lotbinière. Le marquis avait connu une enfance pénible, ayant perdu sa mère à sa naissance et son père, Eustache, s’étant fait prêtre trois ans plus tard. Michel nourrissait une hargne ancestrale contre son arrière-grand-père, Louis Théandre, qu’il accusait d’avoir dissipé la fortune familiale, ce qui est confirmé par d’autres témoignages. Il voulait rompre nettement avec lui en introduisant une importante modification à ses armoiries. Ses remarques au sujet de son ancêtre sont âpres : « pour me débarrasser de mon bisayeul et ne l’avoir pas sous les yeux avec sa femme et ses deux enfans (ruiné comme il étoit par sa dépense folle et dissipation de 15 à 16 années de mariage qui lui avoit été très avantageux)… ».

Les Chartier portaient « D’azur à deux perdrix d’argent posées sur un tronc d’arbre couché d’or ». Le document préparé par le juge d’armes Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny et daté du 25 janvier 1787 blasonne les armoiries de Michel Chartier de Lotbinière comme suit :

« … d’azur à deux perdrix d’argent sur un tronc d’arbre posé en fasce coupé d’argent à trois roseaux de marais feuilletés de sinople, la tête de sable, naissant d’une terrasse aussi de sinople, garnie d’eau et mouvante de la pointe de l’écu : ledit écu couronné d’une couronne de marquis, cimier, un aigle d’or. Devise FORS ET VIRTUS; lesdites armes posées sur un lion d’or couché sur une terrasse au naturel et supportées par deux aigles aussi d’or, le vol ouvert et se regardant. »

Le règlement d’armoiries nous apprend aussi que le roi avait accordé à Michel Chartier de Lotbinière le droit de porter une couronne de marquis par lettres patentes de 1785. Il identifie également le récipiendaire des armoiries comme étant indiscutablement canadien : « … seigneur marquis de Lotbinière et de Rigaud au District de Québec en Canada … et autres lieux, le tout dans la province de Québec … [5] »

2. Un nouveau régime héraldique

Malgré ces interventions tardives des juges d’armes de France en faveur de Canadiens, les droits en matière d’héraldique au Canada relevaient désormais de la couronne britannique. Selon les conditions de la capitulation de Montréal et de l’Acte de Québec, les armoiries des particuliers datant de la Nouvelle-France pouvaient être reconnues comme bien ou comme un droit coutumier par l’Angleterre.

Le texte de la capitulation de Montréal du 8 septembre 1760 contenait deux articles pouvant justifier la reconnaissance par l’Angleterre des armoiries du temps de la Nouvelle-France :

Article 37

« Les seigneurs de terres, les officiers militaires et de justice, les Canadiens tant des villes que des campagnes, les François établis ou commerçant dans toute l’étendue de la colonie de Canada, et toutes autres personnes que ce puisse estre, conserveront l’entière paisible propriété et possession de leurs biens, seigneuriaux et roturiers meubles et immeubles… »

Article 42

« Les François et Canadiens continueront d’estre gouvernés suivant la Coutume de Paris et les loix et usages établis pour ce pays... »

L’Acte de Québec de 1774 précisait :

« ...que tous les sujets canadiens de Sa Majesté dans la province de Québec, à l’exception seulement des ordres religieux et des communautés, pourront conserver la possession et jouir de leurs propriétés et de leurs biens avec les coutumes et usages qui s’y rattachent et de tous les autres droits civils... [6]. »

Le premier règlement d’armoiries connu destiné à un Canadien après la Conquête, provenait du Collège des hérauts d’Angleterre. Il était daté du 29 septembre 1760 et préparé en faveur de Thomas Ainslie, receveur de douanes à Québec. Le second Canadien connu à se prévaloir des services de Londres fut Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, ingénieur militaire et chevalier de Saint-Louis. De Léry s’était rendu en France au printemps de 1762 dans l’espoir d’obtenir un poste intéressant. N’ayant pas reçu l’attention qu’il escomptait et las de courir les antichambres, il avait décidé de collaborer avec le nouveau régime. S’étant rendu à Londres à l’été de 1763, il fit, avec le concours des hérauts Somerset et Lancaster, enregistrer la généalogie et les armoiries de son père ainsi que la croix de Saint-Louis décernée à lui et à plusieurs autres membres de sa famille au Collège des hérauts d’Angleterre. Le dossier d’enregistrement est daté du 1er juin 1763 [7]. Par contre, les armoiries accordées, en 1778, à James Cuthbert, seigneur de Berthier-en-haut, émanaient du Roi d’armes Lord Lyon d’Écosse [8].

Suivant le décès, en 1755, de Charles-Jacques Le Moyne, 3e baron de Longueuil, sa fille Marie-Charles-Joseph, héritière unique, réussit à faire reconnaître son titre de baronne par la France, avec l’aide de trois éminents juristes de Paris. Revenue au Québec en 1781, elle épousa David Alexander Grant et, en 1880, près d’un siècle plus tard, la reine Victoria reconnaissait la validité du titre réclamé par Charles Colmore Grant, comme 7e baron de Longueuil [9]. Semblablement, Henri-Gustave Joly acquit le nom et les armoiries des Chartier de Lotbinière par le mariage de son père, Gaspard-Pierre-Gustave Joly, à Julie-Christine, fille et cohéritière d’Eustache-Gaspard-Michel Chartier, marquis de Lotbinière [10].

Bien que les armoiries des Grant de Longueuil n’ont pas été enregistrées au Collège des hérauts d’Angleterre, elles ont été consignées dans l’un des prestigieux armoriaux britanniques qui citait les droits et privilèges garantis aux Canadiens par la capitulation de Montréal et l’Acte de Québec [11]. Éventuellement, la reconnaissance des armoiries datant du Régime français devint une formalité, à condition que les demandeurs fournissent aux hérauts d’Angleterre des preuves suffisantes de leur droit aux armoiries [12]. On peut citer dans ce sens les armoiries ancestrales enregistrées le 14 novembre 1668 au nom d’Olivier Morel, écuyer, à la Chambre établie pour la réforme de la noblesse du duché de Bretagne, ensuite concédées avec un cimier à l’honorable Jules André Brillant de Boisbrillant de la Durantaye par les hérauts d’Angleterre, le 30 mars 1973, et finalement enregistrées au nom de Jacques Brillant de Boisbrillant de la Durantaye par l’Autorité héraldique du Canada, le 20 janvier 1995 [13].

3. Une héraldique du terroir

Il n’en demeure pas moins qu’après le traité de Paris, le Canada français connut un appauvrissement sur le plan héraldique. En septembre 1759, le brigadier général James Murray et le vice-amiral Charles Saunders firent enlever des portes de la ville de Québec deux grandes sculptures des armoiries royales de France qu’ils présentèrent, l’une à la ville de Hastings et l’autre au Collège naval de Portsmouth [14]. En 1775 et 1791, le gouverneur Carleton reçu de Londres l’ordre de faire enlever toutes les armoiries royales de France des cours de justice et des églises et de les remplacer par les armoiries royales d’Angleterre [15]. On constate aussi, qu’au XIXe siècle, les Canadiens s’attachent davantage au castor et à la feuille d’érable qu’à l’ancienne fleur de lis de France [16].

Un certain nombre des sceaux de notaire du XIXe siècle montrent que les armoiries étaient assez souvent abandonnées en faveur de motifs non héraldiques [17]. Par contre, l’intérêt pour l’héraldique s’est bien maintenu dans l’Église où les prélats les utilisaient pour marquer leur rang et leur autorité. Chez les ecclésiastiques, la règle était la libre adoption, comme c’est encore souvent le cas aujourd’hui [18]. Il en fut de même pour beaucoup des lieutenants-gouverneurs de la province de Québec, même si plusieurs d’entre eux avaient reçu un titre de chevalier de la Grande-Bretagne. On peut citer dans ce sens les armoiries de sir Wilfrid Laurier, conçues par Étienne-Eugène Taché, qui n’ont jamais faites l’objet d’une concession, bien que Laurier fût Chevalier Grand-Croix de l’ordre de St. Michel et de St. Georges (G.C.M.G.) [19].

Avec le traité de Paris de 1763, la France cédait le Canada, l’Acadie et le Cap-Breton à la Grande-Bretagne. La prérogative royale en matière d’armoiries sur ces territoires passait de la couronne de France à la couronne britannique. Cependant, même après la cession du territoire, on rencontre quelques interventions des juges d’armes de France en faveur de Canadiens. Les nouveaux sujets mirent beaucoup de temps à se prévaloir des services héraldiques de la nouvelle couronne. Ils cherchèrent plutôt à développer une héraldique du terroir, ce qui ouvrait la porte aux créations d’héraldistes plus ou moins chevronnés. En 1988, une proclamation royale amorçait une ère nouvelle pour l’héraldique canadienne. Ce document conférait au gouverneur général l’exercice de la prérogative royale en matière d’armoiries au Canada. Mais en pratique, cette prérogative s’exerce le plus souvent par le héraut d’armes du Canada au nom du gouverneur général [1].

1. Continuité de l’héraldique française

La prise du Canada par les Britanniques venait rompre les liens directs entre le Canada et la France. Le nouveau régime permettait aux Canadiens un seul voyage en France, à condition d’obtenir l’accord des autorités britanniques et de voyager sur des navires de la Grande-Bretagne. Par la suite, il fallait obtenir une permission spéciale de Londres. Le commerce avec la France était interdit, bien que la contrebande venait atténuer les effets de cette interdiction. On manquait de certaines marchandises, par exemple, les bons vins de France. Des marchands exprimaient à un officiel britannique leur recherche d’un remède au brandy anglais par ces mots : « Vous savez, Monsieur, qu’il faut boire et qu’il est triste de le faire avec amertume [2]. »

Dans ce contexte restrictif, il est surprenant de constater que certains contacts avec la France avaient pour objet des armoiries. Un précédent article faisait état d’armoiries timbrées concédées en 1761 par le juge d’armes Louis-Pierre d’Hozier à un roturier canadien Pierre Raimbault, lieutenant général civil, criminel et de police de la juridiction de Montréal. La demande provenait du fils, le seigneur Paul Raimbaut de Saimblin, qui avait également droit aux armoiries comme descendant [3]. Au moment de cette concession, les troupes britanniques occupaient pourtant le Canada et les Canadiens étaient considérés des « sujets du roi » d’Angleterre [4]. Ce commerce héraldique s’explique peut-être en partie par le fait que les Canadiens espéraient toujours le retour de leur pays à la France.

Vingt-six ans plus tard, une seconde intervention d’un juge d’armes avait lieu en faveur du marquis Michel Chartier de Lotbinière. Le marquis avait connu une enfance pénible, ayant perdu sa mère à sa naissance et son père, Eustache, s’étant fait prêtre trois ans plus tard. Michel nourrissait une hargne ancestrale contre son arrière-grand-père, Louis Théandre, qu’il accusait d’avoir dissipé la fortune familiale, ce qui est confirmé par d’autres témoignages. Il voulait rompre nettement avec lui en introduisant une importante modification à ses armoiries. Ses remarques au sujet de son ancêtre sont âpres : « pour me débarrasser de mon bisayeul et ne l’avoir pas sous les yeux avec sa femme et ses deux enfans (ruiné comme il étoit par sa dépense folle et dissipation de 15 à 16 années de mariage qui lui avoit été très avantageux)… ».

Les Chartier portaient « D’azur à deux perdrix d’argent posées sur un tronc d’arbre couché d’or ». Le document préparé par le juge d’armes Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny et daté du 25 janvier 1787 blasonne les armoiries de Michel Chartier de Lotbinière comme suit :

« … d’azur à deux perdrix d’argent sur un tronc d’arbre posé en fasce coupé d’argent à trois roseaux de marais feuilletés de sinople, la tête de sable, naissant d’une terrasse aussi de sinople, garnie d’eau et mouvante de la pointe de l’écu : ledit écu couronné d’une couronne de marquis, cimier, un aigle d’or. Devise FORS ET VIRTUS; lesdites armes posées sur un lion d’or couché sur une terrasse au naturel et supportées par deux aigles aussi d’or, le vol ouvert et se regardant. »

Le règlement d’armoiries nous apprend aussi que le roi avait accordé à Michel Chartier de Lotbinière le droit de porter une couronne de marquis par lettres patentes de 1785. Il identifie également le récipiendaire des armoiries comme étant indiscutablement canadien : « … seigneur marquis de Lotbinière et de Rigaud au District de Québec en Canada … et autres lieux, le tout dans la province de Québec … [5] »

2. Un nouveau régime héraldique

Malgré ces interventions tardives des juges d’armes de France en faveur de Canadiens, les droits en matière d’héraldique au Canada relevaient désormais de la couronne britannique. Selon les conditions de la capitulation de Montréal et de l’Acte de Québec, les armoiries des particuliers datant de la Nouvelle-France pouvaient être reconnues comme bien ou comme un droit coutumier par l’Angleterre.

Le texte de la capitulation de Montréal du 8 septembre 1760 contenait deux articles pouvant justifier la reconnaissance par l’Angleterre des armoiries du temps de la Nouvelle-France :

Article 37

« Les seigneurs de terres, les officiers militaires et de justice, les Canadiens tant des villes que des campagnes, les François établis ou commerçant dans toute l’étendue de la colonie de Canada, et toutes autres personnes que ce puisse estre, conserveront l’entière paisible propriété et possession de leurs biens, seigneuriaux et roturiers meubles et immeubles… »

Article 42

« Les François et Canadiens continueront d’estre gouvernés suivant la Coutume de Paris et les loix et usages établis pour ce pays... »

L’Acte de Québec de 1774 précisait :

« ...que tous les sujets canadiens de Sa Majesté dans la province de Québec, à l’exception seulement des ordres religieux et des communautés, pourront conserver la possession et jouir de leurs propriétés et de leurs biens avec les coutumes et usages qui s’y rattachent et de tous les autres droits civils... [6]. »

Le premier règlement d’armoiries connu destiné à un Canadien après la Conquête, provenait du Collège des hérauts d’Angleterre. Il était daté du 29 septembre 1760 et préparé en faveur de Thomas Ainslie, receveur de douanes à Québec. Le second Canadien connu à se prévaloir des services de Londres fut Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, ingénieur militaire et chevalier de Saint-Louis. De Léry s’était rendu en France au printemps de 1762 dans l’espoir d’obtenir un poste intéressant. N’ayant pas reçu l’attention qu’il escomptait et las de courir les antichambres, il avait décidé de collaborer avec le nouveau régime. S’étant rendu à Londres à l’été de 1763, il fit, avec le concours des hérauts Somerset et Lancaster, enregistrer la généalogie et les armoiries de son père ainsi que la croix de Saint-Louis décernée à lui et à plusieurs autres membres de sa famille au Collège des hérauts d’Angleterre. Le dossier d’enregistrement est daté du 1er juin 1763 [7]. Par contre, les armoiries accordées, en 1778, à James Cuthbert, seigneur de Berthier-en-haut, émanaient du Roi d’armes Lord Lyon d’Écosse [8].

Suivant le décès, en 1755, de Charles-Jacques Le Moyne, 3e baron de Longueuil, sa fille Marie-Charles-Joseph, héritière unique, réussit à faire reconnaître son titre de baronne par la France, avec l’aide de trois éminents juristes de Paris. Revenue au Québec en 1781, elle épousa David Alexander Grant et, en 1880, près d’un siècle plus tard, la reine Victoria reconnaissait la validité du titre réclamé par Charles Colmore Grant, comme 7e baron de Longueuil [9]. Semblablement, Henri-Gustave Joly acquit le nom et les armoiries des Chartier de Lotbinière par le mariage de son père, Gaspard-Pierre-Gustave Joly, à Julie-Christine, fille et cohéritière d’Eustache-Gaspard-Michel Chartier, marquis de Lotbinière [10].

Bien que les armoiries des Grant de Longueuil n’ont pas été enregistrées au Collège des hérauts d’Angleterre, elles ont été consignées dans l’un des prestigieux armoriaux britanniques qui citait les droits et privilèges garantis aux Canadiens par la capitulation de Montréal et l’Acte de Québec [11]. Éventuellement, la reconnaissance des armoiries datant du Régime français devint une formalité, à condition que les demandeurs fournissent aux hérauts d’Angleterre des preuves suffisantes de leur droit aux armoiries [12]. On peut citer dans ce sens les armoiries ancestrales enregistrées le 14 novembre 1668 au nom d’Olivier Morel, écuyer, à la Chambre établie pour la réforme de la noblesse du duché de Bretagne, ensuite concédées avec un cimier à l’honorable Jules André Brillant de Boisbrillant de la Durantaye par les hérauts d’Angleterre, le 30 mars 1973, et finalement enregistrées au nom de Jacques Brillant de Boisbrillant de la Durantaye par l’Autorité héraldique du Canada, le 20 janvier 1995 [13].

3. Une héraldique du terroir

Il n’en demeure pas moins qu’après le traité de Paris, le Canada français connut un appauvrissement sur le plan héraldique. En septembre 1759, le brigadier général James Murray et le vice-amiral Charles Saunders firent enlever des portes de la ville de Québec deux grandes sculptures des armoiries royales de France qu’ils présentèrent, l’une à la ville de Hastings et l’autre au Collège naval de Portsmouth [14]. En 1775 et 1791, le gouverneur Carleton reçu de Londres l’ordre de faire enlever toutes les armoiries royales de France des cours de justice et des églises et de les remplacer par les armoiries royales d’Angleterre [15]. On constate aussi, qu’au XIXe siècle, les Canadiens s’attachent davantage au castor et à la feuille d’érable qu’à l’ancienne fleur de lis de France [16].

Un certain nombre des sceaux de notaire du XIXe siècle montrent que les armoiries étaient assez souvent abandonnées en faveur de motifs non héraldiques [17]. Par contre, l’intérêt pour l’héraldique s’est bien maintenu dans l’Église où les prélats les utilisaient pour marquer leur rang et leur autorité. Chez les ecclésiastiques, la règle était la libre adoption, comme c’est encore souvent le cas aujourd’hui [18]. Il en fut de même pour beaucoup des lieutenants-gouverneurs de la province de Québec, même si plusieurs d’entre eux avaient reçu un titre de chevalier de la Grande-Bretagne. On peut citer dans ce sens les armoiries de sir Wilfrid Laurier, conçues par Étienne-Eugène Taché, qui n’ont jamais faites l’objet d’une concession, bien que Laurier fût Chevalier Grand-Croix de l’ordre de St. Michel et de St. Georges (G.C.M.G.) [19].

Armoiries de sir Wilfrid Laurier conçues par Étienne-Eugène Taché. Dessin daté de 1904, signé du monogramme de Taché, un grand T accolé à deux E adossés et plus petits, reproduit avec la permission Carl Laurier. La devises est « Mon nom est ma couronne ».

Au sein de ce vide héraldique, des entreprises héraldiques d’initiative privée voient le jour. C’est le cas du Collège d’armes que Frédéric Gregory Forsyth, vicomte de Fronsac, créé en 1903 et qui se préoccupe surtout d’enregistrer les titres de noblesse et les armoiries existantes, sans se soucier, outre mesure, de leur authenticité [20]. Ensuite viennent l’Institut généalogique Drouin (1937) et le Collège canadien des armoiries établi à Montréal dans les années 50. Puis une seconde entreprise nommée College of Arms of the Noblesse et calquée sur le collège de Fronsac, est constituée comme société au Québec, le 29 juillet 1960. Cette compagnie offre gratuitement des armoiries aux maires qui leur permettaient de faire du porte à porte pour vendre des armoiries aux commerces et aux notables de leur ville [21]. Parmi les héraldistes à fonctionner individuellement, mentionnons Lucien Godbout [22] et Jean-Paul Gélinas [23]. Les lettres signées par Maurice Brodeur portent le titre : « héraldiste, Chef du Service héraldique, Secrétariat de la province » de Québec [24].

Si ces compagnies et particuliers ont pu remplir un vide du fait que les Canadiens français hésitaient à se procurer des armoiries de Londres, leurs créations sont d’une qualité très inégale. Lorsque bien conçues, elles ne sont pas toujours bien dessinées ou décrites et n’ont évidemment pas de statut officiel. C’est pour éviter ces embûches que les hérauts d’armes des autorités officielles travaillent en collégialité et partagent les tâches avec des artistes et calligraphes qualifiés.

4. Concessions à des Québécois francophones

Les concessions à des Québécois francophones de la part des hérauts de la Grande-Bretagne arrivèrent sur le tard et ne furent jamais très nombreuses. Parmi les premières concessions, on compte celles à sir Louis-Hippolyte Lafontaine en 1854 [25] et à sir George-Étienne Cartier [26] en 1868. Ensuite au XXe siècle, quelques autres Québécois se sont prévalus des services de Londres et parfois ont enregistré leurs armoiries à l’Autorité héraldique du Canada. Dans ces derniers cas, les lettres AHC suivent avec la date, volume et numéro : sir Henri-Gustave Joly (1908), Burroughs Pelletier (1930, enregistrées pas ses fils à l’AHC), [27] Simon George Gustave Parent (1959, AHC 1991, vol. II, p. 69), [28] les lieutenants-gouverneurs du Québec Onésime Gagnon (1958) et Paul Comtois (1963), le gouverneur général Georges Philias Vanier (1961), [29] Paul L’Anglais (1972), Gustave Gingras (1974, AHC, 1993, vol. II, p. 300), Émile Jules Joseph Colas (1977, AHC 1997, vol. III, p. 361), Jean-Claude Dubuc (1978, AHC 1991, vol. II, p. 51), Jeanne Sauvé (1985, AHC 1989, vol. I, p. 1), Maurice Nelligan Corbeil (1986, AHC 1991, vol. II, p. 52) [30].

Si ces compagnies et particuliers ont pu remplir un vide du fait que les Canadiens français hésitaient à se procurer des armoiries de Londres, leurs créations sont d’une qualité très inégale. Lorsque bien conçues, elles ne sont pas toujours bien dessinées ou décrites et n’ont évidemment pas de statut officiel. C’est pour éviter ces embûches que les hérauts d’armes des autorités officielles travaillent en collégialité et partagent les tâches avec des artistes et calligraphes qualifiés.

4. Concessions à des Québécois francophones

Les concessions à des Québécois francophones de la part des hérauts de la Grande-Bretagne arrivèrent sur le tard et ne furent jamais très nombreuses. Parmi les premières concessions, on compte celles à sir Louis-Hippolyte Lafontaine en 1854 [25] et à sir George-Étienne Cartier [26] en 1868. Ensuite au XXe siècle, quelques autres Québécois se sont prévalus des services de Londres et parfois ont enregistré leurs armoiries à l’Autorité héraldique du Canada. Dans ces derniers cas, les lettres AHC suivent avec la date, volume et numéro : sir Henri-Gustave Joly (1908), Burroughs Pelletier (1930, enregistrées pas ses fils à l’AHC), [27] Simon George Gustave Parent (1959, AHC 1991, vol. II, p. 69), [28] les lieutenants-gouverneurs du Québec Onésime Gagnon (1958) et Paul Comtois (1963), le gouverneur général Georges Philias Vanier (1961), [29] Paul L’Anglais (1972), Gustave Gingras (1974, AHC, 1993, vol. II, p. 300), Émile Jules Joseph Colas (1977, AHC 1997, vol. III, p. 361), Jean-Claude Dubuc (1978, AHC 1991, vol. II, p. 51), Jeanne Sauvé (1985, AHC 1989, vol. I, p. 1), Maurice Nelligan Corbeil (1986, AHC 1991, vol. II, p. 52) [30].

Burroughs Pelletier (1930). |

Simon Parent (1959). |

SOURCES DES ILLUSTRATIONS

Les ex-libris de sir Louis-Hippolyte La Fontaine et de sir George-Étienne Cartier proviennent de Bibliothèque et Archives Canada. Les armoiries de Burroughs Pelletier, Simon Parent, Émile Colas et Gustave Gingras sont reproduites avec la permission de l’Autorité héraldique du Canada, © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada. Les armoiries d’Onésime Gagnon et Paul Comtois sont tirées de Beddoe’s Canadian Heraldry © Société royale héraldique du Canada.

Comme les descriptions héraldiques (blasons) des armoiries d’Onésime Gagnon et de Paul Comtois sont peu connues, nous les reproduisons ci-dessous :

Onésime Gagnon - armes : d’or à une tête de léopard (Panthera pardus) de gueules posée de face accompagnée de trois fleurs de lis d’azur chacune enclose dans une couronne de frondes de fougère chargée de quatre feuilles d’érable, le tout au naturel; bourrelet : d’or, d’azur et de gueules; cimier : un lion de gueules, sa patte dextre dans un gantelet en acier d’argent, tenant une lance de sable en bande armée d’or, naissant d’une couronne de feuilles d’érable au naturel (traduction) [31].

Paul Comtois – armes : d’or à l’orme au naturel terrassé de sinople, le tout mantelé du même à deux gerbes de blé d’or chacune liée d’une guirlande de feuilles d’érable au naturel; bourrelet : aux couleurs de l’écu; cimier : une patte de lion d’or billetée d’azur, armée de gueules tenant un pic de mineur au naturel (adaptation du blason original) [32].

L’Autorité héraldique du Canada, créée en 1988, reconnaît les armoiries concédées à des Canadiens au temps de la Nouvelle-France à condition qu’elles soient rigoureusement documentées. La seule personne à faire une demande d’enregistrement à ce jour a été Jacques Brillant de Boisbrillant dont les armoiries, comme nous l’avons vu, avaient déjà été reconnues par l’Angleterre. Lorsque l’Autorité héraldique du Canada recevra des demandes pour faire reconnaître des armoiries d’avant 1763, il est probable qu’elle devra, dans bien des cas, concéder à nouveau les armoiries en introduisant des brisures. En principe, le descendant en ligne directe, c’est-à-dire l’aîné de la branche aînée, a droit aux armoiries pleines (sans brisure), mais seule une généalogie complète et bien documentée pourrait confirmer ce droit ancestral.

5. Conclusion

Depuis sa création, l’Autorité héraldique du Canada accorde une place importante aux emblèmes et symboles autochtones et s’efforce de récupérer et d’intégrer à l’héraldique officielle certains éléments de l’héraldique amateur, populaire ou commerciale qui a eu cours au pays pendant longtemps et qui subsiste toujours à côté de l’héraldique officielle. L’une des innovations du système héraldique canadien a été la transmission des armoiries aussi bien par la lignée féminine que masculine. Nous invitons les lecteurs à consulter l’armorial de l’Autorité héraldique du Canada nommé Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada, à l’adresse Internet : http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/main.asp?lang=f. On y retrouve les illustrations des emblèmes, les descriptions héraldiques (blasons), les symbolismes et des exemples de brisures pour les enfants.

L’héraldique française fut confiée à des hérauts, ensuite à des rois d’armes, puis à des juges d’armes en passant par l’édit de 1696 [33]. Après la Conquête, les Canadiens faisaient appel au Collège des hérauts d’Angleterre ou à la cour du Roi d’armes Lord Lyon d’Écosse et parfois au héraut d’armes d’Irlande pour obtenir des armoiries officiellement concédées. Les créations les plus nombreuses, aussi bien au Québec que dans le reste du Canada, provenaient, cependant, d’héraldistes amateurs.

On parle du Canada comme un jeune pays, mais son héritage héraldique remonte loin dans le temps. Ses premières manifestations héraldiques à une grande échelle ont été en Nouvelle-France et le Québec en est le principal héritier.

QUESTIONS SOUVENT POSÉES AU SUJET DE LA NOBLESSE ET DES ARMOIRIES

Les questions qui suivent concernent surtout le temps de la Nouvelle-France, mais elles font partie des interrogations du chercheur d’armoiries d’aujourd’hui. Ces questions m’ont été posées à maintes reprises au cours de ma carrière, d’abord comme archiviste responsable de l’héraldique aux Archives nationales du Canada et ensuite comme héraut Saint-Laurent à l’Autorité héraldique du Canada.

Dans un premier article, nous avons démontré que les armoiries en Nouvelle-France étaient l’apanage presque exclusif de la noblesse qui formait une mince couche de la population [34]. Mais il n’est pas toujours facile de savoir si un ancêtre donné était noble ou pas. La croyance populaire et les affirmations de certains historiens à l’effet, par exemple, que les seigneurs, les chevaliers de l’ordre de Saint-Louis et les officiers militaires étaient tous nobles ont compliqué davantage la question [35]. L’usage répandu du titre d’écuyer, à tort ou à raison, et la coutume d’adopter des noms avec particules rendent aujourd’hui l’identification des nobles encore plus complexe. Le public est trop souvent en proie au syllogisme voulant que l’ancêtre appartenant à l’une ou l’autre de ces catégories ait nécessairement été noble et, de ce fait, possède ipso facto des armoiries.

6.1 Les seigneurs étaient-ils nobles?

L’idée que les seigneurs étaient nobles et donc détenteur d’armoiries est très répandue dans le public, mais dans les faits, beaucoup de seigneurs étaient roturiers [36].

En France, l’acquéreur d’une terre titrée, comme une baronnie, pouvait éventuellement en porter le titre, mais il fallait pour y parvenir obtenir l’approbation du roi. Lorsqu’un noble vendait une terre titrée, il se gardait souvent un petit lopin sur lequel asseoir son titre [37]. En Nouvelle-France, on ne connaît pas de cas où l’achat d’une terre titrée a éventuellement conduit à l’état de noblesse reconnu par le souverain, mais la question mérite un second regard [38]. On sait cependant que l’acquisition d’une seigneurie par achat ou concession était indépendante de la noblesse et a fortiori, aucune des nombreuses seigneuries acquises après 1763 par des Canadiens de souche ou des nouveaux arrivants ne conférait la noblesse.

6.2 Les officiers étaient-ils nobles?

En France, jusqu’au XVIIe siècle, les hauts grades de l’armée furent occupés par la noblesse. Sous Louis XV, avec le développement de l’armée d’État, des roturiers occupèrent aussi des grades élevés [39]. On sait également qu’il y avait au Canada des roturiers parmi les officiers de la milice [40] et parfois parmi les troupes régulières. Avant son anoblissement en 1716, François Hertel avait été lieutenant dans les troupes de la Marine [41]. Parmi la trentaine d’officiers du régiment de Carignan à s’établir dans la colonie, Lorraine Gadoury n’en classe que 22 parmi la noblesse [42].

Plusieurs autre cas, cependant, sont demeurés sans réponse. Dollard des Ormeaux occupait le rang d’officier [43], mais on ignore s’il était de descendance noble; on sait seulement qu’il était de bonne famille. Champlain, « commandant en Nouvelle-France en l’absence » du cardinal Richelieu, aurait dû normalement être noble vu ses importantes fonctions, mais sa noblesse n’a pas été prouvée [44]. L’état des recherches nous permet seulement d’affirmer que la proportion d’officiers roturiers était faible. Il reste, cependant, un long travail à faire pour établir ce qu’elle était en réalité [45].

6.3 Les chevaliers de Saint-Louis étaient-ils nobles?

Certains historiens canadiens ont prétendu que l’ordre de Saint-Louis, créé en 1693, était réservé à la noblesse : « Pour les nobles, la plus haute décoration qui est à leur portée sous le Régime français, est la croix de Saint-Louis, pour l’obtention de laquelle il faut être d’abord de la noblesse; après quoi, il ne reste plus qu’à gagner son paradis… [46]. » En principe du moins, l’ordre était accessible aussi bien aux officiers roturiers qu’aux officiers nobles :

« Noble ou roturier, pauvre ou riche, tout officier pouvait espérer ce prix du courage, après vingt-huit années de service ou pour une action d’éclat, pourvu qu’il fit profession de la religion catholique [47]. »

S’il est vrai que l’édit de création de l’ordre de Saint-Louis ne mentionnait pas de condition nobiliaire, certains auteurs précisent que l’ordre ne s’était véritablement ouvert aux officiers de fortune qu’avec l’édit de 1750. Voici ce qu’en dit Arnaud Chaffanjon :

« Il y a cependant à distinguer, dans l’histoire de l’Ordre jusqu’en 1792, deux périodes bien distinctes. Dans la première, qui va jusqu’à la mort de Louis XIV, l’Ordre forme corps d’armé; c’est un groupement des meilleurs et des plus braves serviteurs de la monarchie, dans la bonne et la mauvaise fortune; leur rang dans l’Ordre est indépendant de leur grade et plusieurs maréchaux ne furent jamais que chevaliers. Dans la seconde période, l’Ordre, menacé d’abord dans son existence par le Régent, devient la récompense naturelle de tous les officiers, comme la Légion d’honneur aujourd’hui [48]. »

« L’édit de 1750 accorda l’Ordre aux officiers de fortune : qui dit officier de fortune dit officier qui n’en a pas...L’édit de 1750 leur accorda une croix que leur refusait l’édit de 1693 [49]. »

Ce point de vue semble cadrer avec celui d’Aegidius Fauteux, spécialiste de la question pour la Nouvelle-France :

« Il est vrai qu’à cette époque (1693) la plupart des officiers étaient déjà nobles en fait, mais il y eut encore, et de plus en plus à mesure que les temps avançaient, dans notre pays particulièrement, un bon nombre d’officiers de fortune qui ne durent qu’à la généreuse pensée du roi Louis XIV [créateur de l’ordre] de ne pas rester injustement oubliés [50]. »

Notons que 192 Canadiens reçurent l’ordre de Saint-Louis avant 1759; 145 en Nouvelle-France et le reste en Acadie et dans la région des Maritimes. Entre 1760 et 1763, on compte 215 chevaliers canadiens et, de 1763 à 1830, environ 101 chevaliers de naissance canadienne ayant poursuivi leur carrière militaire ailleurs [51]

6.4 La particule est-elle une preuve de noblesse?

Il est inutile d’insister sur le fait que la particule signifiait souvent le lieu d’origine ou qu’une personne était le vassal de tel ou tel noble. Par exemple, le vrai nom de François Villon était François de Montcorbier dit des Loges, et pourtant, il se disait lui-même « de pauvre et de petite extrace » [52]. Certaines familles, même parfois d’ancienne noblesse, portaient un nom sans particule [53]. Par exemple, c’est le cas en Nouvelle-France de Robert Giffard, François-Marie Perrot et Jacques Le Ber. Le fils de ce dernier, le peintre Pierre Le Ber, ne faisait pas non plus usage de la particule, mais d’autres des fils de Jacques ajoutaient du Chesne, de Saint-Paul, de Senneville au patronyme Le Ber [54]. Certains roturiers se prenaient des noms à consonance noble, comme Jacques Lemoyne, frère de Charles Lemoyne, qui se disait sieur de Sainte-Hélène [55].

6.5 À quoi correspond le titre d’écuyer?

On peut considérer « écuyer » comme l’échelon d’entrée de la noblesse. Comme les titres se transmettaient de pères en fils aînés, cette désignation s’appliquait aussi aux puînés qui représentaient la « simple noblesse ». Au début, l’ancienneté, les alliances et les exploits déterminaient davantage l’importance d’une famille noble que la hiérarchisation des titres : écuyer, baron, vicomte, comte, marquis et duc. La gradation des titres débuta avec l’érection des terres en fief de dignité et la dignité qui convenait à une terre selon son importance fut l’objet de législation précise dans le dernier quart du XIVe siècle. L’importance grandissante attachée au crescendo des titres a fait perdre au titre d’écuyer beaucoup de son éclat [56]. Au Canada, les roturiers d’un certain rang social adoptaient souvent le titre d’écuyer. Par contre, certains nobles évitaient de faire usage de ce titre [57].

6.6 Que signifie l’expression noble homme?

Le titre de « noble homme » que l’on rencontre assez souvent dans des documents pour qualifier, par exemple, des témoins à un baptême ou à un mariage, n’est pas une preuve de noblesse. Voici ce qu’en dit Michel Breuil :

« L’épithète de « noble homme » est antérieure à celle d’écuyer. Tout d’abord elle lui fut supérieure et la plus haute noblesse s’en qualifiait. Mais, à la fin cette qualification dont tout le monde a abusé, n’est plus considérée comme un titre de noblesse, mais presque dans toutes les provinces, comme un titre de bourgeois, tel jadis “honorable homme” [58]. »

6.7 Comment peut-on distinguer le noble du roturier?

Comme nous l’avons vu, plusieurs des qualificatifs, distinctions, grades ou conditions sociales communément associés à la noblesse ne sont que des indices et parfois d’assez faibles indices. Le dépistage des nobles se complique du fait que, sur le plan du prestige, les distinctions entre nobles et roturiers bourgeois tendaient à s’effriter en Nouvelle-France. Guy Frégault place les bourgeois et les gentilshommes essentiellement au même niveau en fait d’importance sociale :

« Il n’est pas aisé d’indiquer avec précision la limite qui sépare la classe moyenne de la grande bourgeoisie et celle-ci de l’aristocratie. À vrai dire, ces deux derniers groupes n’en font qu’un. … Dans la colonie, la noblesse ajoute du prestige à l’homme qui l’acquiert ou en hérite, mais elle ne lui donne guère plus de privilèges qu’à un roturier. Il y a des roturiers qui sont seigneurs et des nobles qui ne le sont pas. Les nobles vivent comme les bourgeois. … Titrée ou non, de la petite noblesse ou de la bonne bourgeoisie, la classe supérieure, enrichie par le commerce, donne le ton à la société canadienne. Elle forme une oligarchie qui se partage les postes de traite, occupe la plupart des fonctions publiques et se signale dans les expéditions militaires [59]. »

Marcel Trudel estime, pour sa part, que la noblesse ne formait pas une classe sociale à cause de son manque de cohérence :

« La noblesse canadienne n’est pas une classe sociale, mais seulement un groupe disparate d’individus qui sont nobles; par sa mentalité, par ses préoccupations, par sa participation au commerce des fourrures, par son train de vie, elle se confond facilement avec les roturiers. Cette confusion devient plus grande encore à cause du système seigneurial : la seigneurie ne confère pas la noblesse, mais parce que le seigneur est soumis à des rites d’ancienne noblesse (foi et hommage, plantation du mai) et parce qu’il occupe un rang élevé au-dessus du commun des gens, le seigneur roturier se situe au niveau de la noblesse [60]. »

Les recherches de Lorraine Gadoury l’ont amenée à conclure autrement : « Notre analyse démographique de la noblesse canadienne nous a démontré la spécificité du groupe par rapport à la population qui l’entoure et sa ressemblance avec les élites européennes [61]. » En revanche, elle constate :

« L’ouverture des nobles au monde bourgeois semble plus grande dans la colonie qu’en Europe et on peut s’imaginer que, parmi les familles nobles et roturières situées au sommet de la société canadienne, il s’en trouvait bien peu qui n’étaient pas apparentées de façon plus ou moins proche à toutes les autres [62]. »

Le commerce, particulièrement le commerce en gros tel que le commerce des fourrures, l’exploitation forestière, les pêcheries et toute forme de commerce maritime, ne faisait pas déroger [63]. Par conséquent, les nobles du Canada s’impliquaient dans le commerce, particulièrement dans la traite des fourrures qu’ils tentaient même d’accaparer, ce qui accentuait leur ressemblance aux marchands roturiers. Les commerçants François-Marie Perrot et Claude de Ramezay appartenaient à la petite noblesse. D’autres marchands devenaient nobles en raison d’importants services rendus à Sa Majesté. On constate que les lettres de noblesse de Nicolas Juchereau de Saint-Denis (1692) mettent l’accent sur ses activités de colonisateur auxquelles il s’était attaché « … au lieu de faire commerce comme beaucoup d’autres personnes… » [64]. On sait cependant qu’il avait pratiqué le commerce des pelleteries comme son père et que, grâce à la fortune familiale provenant surtout de cette source, il avait acquis certaines terres par achat. D’autre part, le préambule des lettres de noblesse de Charles Aubert de La Chesnaye (1693), marchand et financier, mentionnent clairement la récompense due « …à ceux qui se sont attachés à soutenir et augmenter le commerce… » [65].

Dans le court extrait qui suit, l’intendant Jacques Duchesneau déplore l’état campagnard, rustique et appauvri de la noblesse canadienne :

« Plusieurs des gentilshommes officiers réformés et des seigneurs des terres, comme ils s’accoutument à ce qu’on appelle en France la vie des gentilshommes de campagne qu’ils ont pratiquée eux-mesme et qu’ils ont vu pratiquer, font leur plus grande occupation de la chasse et de la pesche et parce que pour leurs vivres et pour leur habillement et celuy de leurs femmes et de leurs enfans ils ne peuvent se passer de si peu de choses que les simples habitans et qu’ils ne s’appliquent pas entierement au mesnage et à faire valoir leurs terres, ils se meslent du commerce, s’endebtent de tous costés, excittent leurs jeunes habitans de courir les bois et y envoient leurs enfans afin de traitter des pelletries dans les habitations sauvages et dans la profondeur des bois au préjudice des deffences de Sa Majesté et avec tout cela ils sont dans une grande misère [66]. »

En comparant la noblesse de la mère patrie à celle de la colonie, il ne faut pas prendre comme modèle la noblesse de Versailles. Il faut plutôt comparer la noblesse de la Nouvelle-France à la noblesse campagnarde de la France qui les deux partageaient souvent des conditions de vie semblables [67]. Plusieurs commentateurs comme le père François-Xavier Charlevoix en 1720 et l’intendant Gilles Hocquart en 1730 ont fait remarquer qu’il y avait peu de riches bourgeois au Canada [68]. Par contre, la noblesse du pays, en plus d’être généralement appauvrie, se composait presque exclusivement de la simple noblesse, c’est-à-dire d’écuyers, dont le rang social pouvait facilement se confondre avec celui du bourgeois. On constate aussi qu’un certain nombre de seigneurs roturiers canadiens affectaient de vivre comme des gentilshommes campagnards de France de sorte que leur style de vie s’apparentait à celui des seigneurs nobles [69]. On peut se demander comment la population en général percevait la classe supérieure. Le peuple établissait-il une démarcation quelconque entre le marchand fortuné, propriétaire de plusieurs seigneuries, et le noble? Les nombreuses querelles d’autorité et de préséances entre roturiers haut placés et nobles dont le peuple ne manquait pas d’avoir des échos laissent penser, qu’aux yeux des gens ordinaires, il s’agissait du pareil au même [70]. D’ailleurs le peuple ne pouvait pas savoir qui était véritablement écuyer et qui assumait ce titre.

Lorraine Gadoury mentionne les familles Celles Duclos, Dulignon de Lamirande, Morel de La Durantaye, Pézard de La Touche Champlain et Sicard de Carufel qui vivaient loin des importants centres urbains, n’occupaient pas de charges importantes et se mariaient librement à des roturiers : « On peut se demander s’ils seraient vraiment reconnus loin de leur village et si les nobles importants de Québec et de Montréal les considéraient comme de pairs ou des déclassés [71]. »

Les nobles faisaient-ils ostentation de leurs armoiries pour se démarquer du reste des habitants? Nous savons qu’ils les utilisaient sur leurs sceaux, ex-libris et vaisselle de céramique ou d’argent, mais il ne semble pas que l’usage de les exposer publiquement, sur leur maison par exemple, ait été répandu [72]. Le fait de posséder des armoiries n’est pas en soi une preuve de noblesse et le fait de ne pas en avoir ne signifie pas nécessairement la roture. Les lettres de noblesse de Robert Giffard émises en 1658 ne mentionnent pas d’armoiries et on ne lui connaît pas d’armoiries d’autres sources.

Quoiqu’il en soit, même si socialement certaines personnes pouvaient faire figure de quasi-noble ou de noble en devenir, il n’en demeure pas moins qu’un roturier, même propriétaire d’une ou de plusieurs seigneuries ou membre de la haute bourgeoisie, n’était guère plus susceptible de posséder des armoiries qu’un roturier moins fortuné. Antoine Laumet de Lamothe Cadillac résume beaucoup de ce que nous venons de dire ici. Il était seigneur, officier, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, il utilisait la particule et le titre d’écuyer. Tout ce qui lui manquait était un titre de noblesse authentique. Quant à ses armoiries, elles étaient de libre adoption, une façon de faire répandue en France, mais rarissime au Canada [73].

La façon la plus sûre de démontrer la noblesse, c’est d’avoir à l’appui des documents probants comme des lettres ou confirmations de noblesse, mais ces documents n’existent plus dans de nombreux cas. L’ouvrage de Lorraine Gadoury sur la noblesse de la Nouvelle-France est d’autant plus important qu’il porte sur les fondateurs de la noblesse canadienne. Mais les questions de noblesse demeurent complexes, même pour une population relativement restreinte comme celle de la Nouvelle-France. Vu que les classes supérieures de la société, nobles ou roturières, se ressemblaient par leur mode de vie et rang social, il est probable que certains nobles soient restés dans l’ombre alors qu’un certain nombre de personnes réputées nobles ne l’étaient pas. En approfondissant leurs recherches sur les familles, les généalogistes arriveront sans doute à faire la lumière sur plusieurs de ces cas.

N.B. Un premier article traite des armoiries personnelles en Nouvelle-France.

Les ex-libris de sir Louis-Hippolyte La Fontaine et de sir George-Étienne Cartier proviennent de Bibliothèque et Archives Canada. Les armoiries de Burroughs Pelletier, Simon Parent, Émile Colas et Gustave Gingras sont reproduites avec la permission de l’Autorité héraldique du Canada, © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada. Les armoiries d’Onésime Gagnon et Paul Comtois sont tirées de Beddoe’s Canadian Heraldry © Société royale héraldique du Canada.

Comme les descriptions héraldiques (blasons) des armoiries d’Onésime Gagnon et de Paul Comtois sont peu connues, nous les reproduisons ci-dessous :

Onésime Gagnon - armes : d’or à une tête de léopard (Panthera pardus) de gueules posée de face accompagnée de trois fleurs de lis d’azur chacune enclose dans une couronne de frondes de fougère chargée de quatre feuilles d’érable, le tout au naturel; bourrelet : d’or, d’azur et de gueules; cimier : un lion de gueules, sa patte dextre dans un gantelet en acier d’argent, tenant une lance de sable en bande armée d’or, naissant d’une couronne de feuilles d’érable au naturel (traduction) [31].

Paul Comtois – armes : d’or à l’orme au naturel terrassé de sinople, le tout mantelé du même à deux gerbes de blé d’or chacune liée d’une guirlande de feuilles d’érable au naturel; bourrelet : aux couleurs de l’écu; cimier : une patte de lion d’or billetée d’azur, armée de gueules tenant un pic de mineur au naturel (adaptation du blason original) [32].

L’Autorité héraldique du Canada, créée en 1988, reconnaît les armoiries concédées à des Canadiens au temps de la Nouvelle-France à condition qu’elles soient rigoureusement documentées. La seule personne à faire une demande d’enregistrement à ce jour a été Jacques Brillant de Boisbrillant dont les armoiries, comme nous l’avons vu, avaient déjà été reconnues par l’Angleterre. Lorsque l’Autorité héraldique du Canada recevra des demandes pour faire reconnaître des armoiries d’avant 1763, il est probable qu’elle devra, dans bien des cas, concéder à nouveau les armoiries en introduisant des brisures. En principe, le descendant en ligne directe, c’est-à-dire l’aîné de la branche aînée, a droit aux armoiries pleines (sans brisure), mais seule une généalogie complète et bien documentée pourrait confirmer ce droit ancestral.

5. Conclusion

Depuis sa création, l’Autorité héraldique du Canada accorde une place importante aux emblèmes et symboles autochtones et s’efforce de récupérer et d’intégrer à l’héraldique officielle certains éléments de l’héraldique amateur, populaire ou commerciale qui a eu cours au pays pendant longtemps et qui subsiste toujours à côté de l’héraldique officielle. L’une des innovations du système héraldique canadien a été la transmission des armoiries aussi bien par la lignée féminine que masculine. Nous invitons les lecteurs à consulter l’armorial de l’Autorité héraldique du Canada nommé Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada, à l’adresse Internet : http://reg.gg.ca/heraldry/pub-reg/main.asp?lang=f. On y retrouve les illustrations des emblèmes, les descriptions héraldiques (blasons), les symbolismes et des exemples de brisures pour les enfants.

L’héraldique française fut confiée à des hérauts, ensuite à des rois d’armes, puis à des juges d’armes en passant par l’édit de 1696 [33]. Après la Conquête, les Canadiens faisaient appel au Collège des hérauts d’Angleterre ou à la cour du Roi d’armes Lord Lyon d’Écosse et parfois au héraut d’armes d’Irlande pour obtenir des armoiries officiellement concédées. Les créations les plus nombreuses, aussi bien au Québec que dans le reste du Canada, provenaient, cependant, d’héraldistes amateurs.

On parle du Canada comme un jeune pays, mais son héritage héraldique remonte loin dans le temps. Ses premières manifestations héraldiques à une grande échelle ont été en Nouvelle-France et le Québec en est le principal héritier.

QUESTIONS SOUVENT POSÉES AU SUJET DE LA NOBLESSE ET DES ARMOIRIES

Les questions qui suivent concernent surtout le temps de la Nouvelle-France, mais elles font partie des interrogations du chercheur d’armoiries d’aujourd’hui. Ces questions m’ont été posées à maintes reprises au cours de ma carrière, d’abord comme archiviste responsable de l’héraldique aux Archives nationales du Canada et ensuite comme héraut Saint-Laurent à l’Autorité héraldique du Canada.

Dans un premier article, nous avons démontré que les armoiries en Nouvelle-France étaient l’apanage presque exclusif de la noblesse qui formait une mince couche de la population [34]. Mais il n’est pas toujours facile de savoir si un ancêtre donné était noble ou pas. La croyance populaire et les affirmations de certains historiens à l’effet, par exemple, que les seigneurs, les chevaliers de l’ordre de Saint-Louis et les officiers militaires étaient tous nobles ont compliqué davantage la question [35]. L’usage répandu du titre d’écuyer, à tort ou à raison, et la coutume d’adopter des noms avec particules rendent aujourd’hui l’identification des nobles encore plus complexe. Le public est trop souvent en proie au syllogisme voulant que l’ancêtre appartenant à l’une ou l’autre de ces catégories ait nécessairement été noble et, de ce fait, possède ipso facto des armoiries.

6.1 Les seigneurs étaient-ils nobles?

L’idée que les seigneurs étaient nobles et donc détenteur d’armoiries est très répandue dans le public, mais dans les faits, beaucoup de seigneurs étaient roturiers [36].

En France, l’acquéreur d’une terre titrée, comme une baronnie, pouvait éventuellement en porter le titre, mais il fallait pour y parvenir obtenir l’approbation du roi. Lorsqu’un noble vendait une terre titrée, il se gardait souvent un petit lopin sur lequel asseoir son titre [37]. En Nouvelle-France, on ne connaît pas de cas où l’achat d’une terre titrée a éventuellement conduit à l’état de noblesse reconnu par le souverain, mais la question mérite un second regard [38]. On sait cependant que l’acquisition d’une seigneurie par achat ou concession était indépendante de la noblesse et a fortiori, aucune des nombreuses seigneuries acquises après 1763 par des Canadiens de souche ou des nouveaux arrivants ne conférait la noblesse.

6.2 Les officiers étaient-ils nobles?

En France, jusqu’au XVIIe siècle, les hauts grades de l’armée furent occupés par la noblesse. Sous Louis XV, avec le développement de l’armée d’État, des roturiers occupèrent aussi des grades élevés [39]. On sait également qu’il y avait au Canada des roturiers parmi les officiers de la milice [40] et parfois parmi les troupes régulières. Avant son anoblissement en 1716, François Hertel avait été lieutenant dans les troupes de la Marine [41]. Parmi la trentaine d’officiers du régiment de Carignan à s’établir dans la colonie, Lorraine Gadoury n’en classe que 22 parmi la noblesse [42].

Plusieurs autre cas, cependant, sont demeurés sans réponse. Dollard des Ormeaux occupait le rang d’officier [43], mais on ignore s’il était de descendance noble; on sait seulement qu’il était de bonne famille. Champlain, « commandant en Nouvelle-France en l’absence » du cardinal Richelieu, aurait dû normalement être noble vu ses importantes fonctions, mais sa noblesse n’a pas été prouvée [44]. L’état des recherches nous permet seulement d’affirmer que la proportion d’officiers roturiers était faible. Il reste, cependant, un long travail à faire pour établir ce qu’elle était en réalité [45].

6.3 Les chevaliers de Saint-Louis étaient-ils nobles?

Certains historiens canadiens ont prétendu que l’ordre de Saint-Louis, créé en 1693, était réservé à la noblesse : « Pour les nobles, la plus haute décoration qui est à leur portée sous le Régime français, est la croix de Saint-Louis, pour l’obtention de laquelle il faut être d’abord de la noblesse; après quoi, il ne reste plus qu’à gagner son paradis… [46]. » En principe du moins, l’ordre était accessible aussi bien aux officiers roturiers qu’aux officiers nobles :

« Noble ou roturier, pauvre ou riche, tout officier pouvait espérer ce prix du courage, après vingt-huit années de service ou pour une action d’éclat, pourvu qu’il fit profession de la religion catholique [47]. »

S’il est vrai que l’édit de création de l’ordre de Saint-Louis ne mentionnait pas de condition nobiliaire, certains auteurs précisent que l’ordre ne s’était véritablement ouvert aux officiers de fortune qu’avec l’édit de 1750. Voici ce qu’en dit Arnaud Chaffanjon :

« Il y a cependant à distinguer, dans l’histoire de l’Ordre jusqu’en 1792, deux périodes bien distinctes. Dans la première, qui va jusqu’à la mort de Louis XIV, l’Ordre forme corps d’armé; c’est un groupement des meilleurs et des plus braves serviteurs de la monarchie, dans la bonne et la mauvaise fortune; leur rang dans l’Ordre est indépendant de leur grade et plusieurs maréchaux ne furent jamais que chevaliers. Dans la seconde période, l’Ordre, menacé d’abord dans son existence par le Régent, devient la récompense naturelle de tous les officiers, comme la Légion d’honneur aujourd’hui [48]. »

« L’édit de 1750 accorda l’Ordre aux officiers de fortune : qui dit officier de fortune dit officier qui n’en a pas...L’édit de 1750 leur accorda une croix que leur refusait l’édit de 1693 [49]. »

Ce point de vue semble cadrer avec celui d’Aegidius Fauteux, spécialiste de la question pour la Nouvelle-France :

« Il est vrai qu’à cette époque (1693) la plupart des officiers étaient déjà nobles en fait, mais il y eut encore, et de plus en plus à mesure que les temps avançaient, dans notre pays particulièrement, un bon nombre d’officiers de fortune qui ne durent qu’à la généreuse pensée du roi Louis XIV [créateur de l’ordre] de ne pas rester injustement oubliés [50]. »

Notons que 192 Canadiens reçurent l’ordre de Saint-Louis avant 1759; 145 en Nouvelle-France et le reste en Acadie et dans la région des Maritimes. Entre 1760 et 1763, on compte 215 chevaliers canadiens et, de 1763 à 1830, environ 101 chevaliers de naissance canadienne ayant poursuivi leur carrière militaire ailleurs [51]

6.4 La particule est-elle une preuve de noblesse?

Il est inutile d’insister sur le fait que la particule signifiait souvent le lieu d’origine ou qu’une personne était le vassal de tel ou tel noble. Par exemple, le vrai nom de François Villon était François de Montcorbier dit des Loges, et pourtant, il se disait lui-même « de pauvre et de petite extrace » [52]. Certaines familles, même parfois d’ancienne noblesse, portaient un nom sans particule [53]. Par exemple, c’est le cas en Nouvelle-France de Robert Giffard, François-Marie Perrot et Jacques Le Ber. Le fils de ce dernier, le peintre Pierre Le Ber, ne faisait pas non plus usage de la particule, mais d’autres des fils de Jacques ajoutaient du Chesne, de Saint-Paul, de Senneville au patronyme Le Ber [54]. Certains roturiers se prenaient des noms à consonance noble, comme Jacques Lemoyne, frère de Charles Lemoyne, qui se disait sieur de Sainte-Hélène [55].

6.5 À quoi correspond le titre d’écuyer?

On peut considérer « écuyer » comme l’échelon d’entrée de la noblesse. Comme les titres se transmettaient de pères en fils aînés, cette désignation s’appliquait aussi aux puînés qui représentaient la « simple noblesse ». Au début, l’ancienneté, les alliances et les exploits déterminaient davantage l’importance d’une famille noble que la hiérarchisation des titres : écuyer, baron, vicomte, comte, marquis et duc. La gradation des titres débuta avec l’érection des terres en fief de dignité et la dignité qui convenait à une terre selon son importance fut l’objet de législation précise dans le dernier quart du XIVe siècle. L’importance grandissante attachée au crescendo des titres a fait perdre au titre d’écuyer beaucoup de son éclat [56]. Au Canada, les roturiers d’un certain rang social adoptaient souvent le titre d’écuyer. Par contre, certains nobles évitaient de faire usage de ce titre [57].

6.6 Que signifie l’expression noble homme?

Le titre de « noble homme » que l’on rencontre assez souvent dans des documents pour qualifier, par exemple, des témoins à un baptême ou à un mariage, n’est pas une preuve de noblesse. Voici ce qu’en dit Michel Breuil :

« L’épithète de « noble homme » est antérieure à celle d’écuyer. Tout d’abord elle lui fut supérieure et la plus haute noblesse s’en qualifiait. Mais, à la fin cette qualification dont tout le monde a abusé, n’est plus considérée comme un titre de noblesse, mais presque dans toutes les provinces, comme un titre de bourgeois, tel jadis “honorable homme” [58]. »

6.7 Comment peut-on distinguer le noble du roturier?

Comme nous l’avons vu, plusieurs des qualificatifs, distinctions, grades ou conditions sociales communément associés à la noblesse ne sont que des indices et parfois d’assez faibles indices. Le dépistage des nobles se complique du fait que, sur le plan du prestige, les distinctions entre nobles et roturiers bourgeois tendaient à s’effriter en Nouvelle-France. Guy Frégault place les bourgeois et les gentilshommes essentiellement au même niveau en fait d’importance sociale :

« Il n’est pas aisé d’indiquer avec précision la limite qui sépare la classe moyenne de la grande bourgeoisie et celle-ci de l’aristocratie. À vrai dire, ces deux derniers groupes n’en font qu’un. … Dans la colonie, la noblesse ajoute du prestige à l’homme qui l’acquiert ou en hérite, mais elle ne lui donne guère plus de privilèges qu’à un roturier. Il y a des roturiers qui sont seigneurs et des nobles qui ne le sont pas. Les nobles vivent comme les bourgeois. … Titrée ou non, de la petite noblesse ou de la bonne bourgeoisie, la classe supérieure, enrichie par le commerce, donne le ton à la société canadienne. Elle forme une oligarchie qui se partage les postes de traite, occupe la plupart des fonctions publiques et se signale dans les expéditions militaires [59]. »

Marcel Trudel estime, pour sa part, que la noblesse ne formait pas une classe sociale à cause de son manque de cohérence :

« La noblesse canadienne n’est pas une classe sociale, mais seulement un groupe disparate d’individus qui sont nobles; par sa mentalité, par ses préoccupations, par sa participation au commerce des fourrures, par son train de vie, elle se confond facilement avec les roturiers. Cette confusion devient plus grande encore à cause du système seigneurial : la seigneurie ne confère pas la noblesse, mais parce que le seigneur est soumis à des rites d’ancienne noblesse (foi et hommage, plantation du mai) et parce qu’il occupe un rang élevé au-dessus du commun des gens, le seigneur roturier se situe au niveau de la noblesse [60]. »

Les recherches de Lorraine Gadoury l’ont amenée à conclure autrement : « Notre analyse démographique de la noblesse canadienne nous a démontré la spécificité du groupe par rapport à la population qui l’entoure et sa ressemblance avec les élites européennes [61]. » En revanche, elle constate :

« L’ouverture des nobles au monde bourgeois semble plus grande dans la colonie qu’en Europe et on peut s’imaginer que, parmi les familles nobles et roturières situées au sommet de la société canadienne, il s’en trouvait bien peu qui n’étaient pas apparentées de façon plus ou moins proche à toutes les autres [62]. »

Le commerce, particulièrement le commerce en gros tel que le commerce des fourrures, l’exploitation forestière, les pêcheries et toute forme de commerce maritime, ne faisait pas déroger [63]. Par conséquent, les nobles du Canada s’impliquaient dans le commerce, particulièrement dans la traite des fourrures qu’ils tentaient même d’accaparer, ce qui accentuait leur ressemblance aux marchands roturiers. Les commerçants François-Marie Perrot et Claude de Ramezay appartenaient à la petite noblesse. D’autres marchands devenaient nobles en raison d’importants services rendus à Sa Majesté. On constate que les lettres de noblesse de Nicolas Juchereau de Saint-Denis (1692) mettent l’accent sur ses activités de colonisateur auxquelles il s’était attaché « … au lieu de faire commerce comme beaucoup d’autres personnes… » [64]. On sait cependant qu’il avait pratiqué le commerce des pelleteries comme son père et que, grâce à la fortune familiale provenant surtout de cette source, il avait acquis certaines terres par achat. D’autre part, le préambule des lettres de noblesse de Charles Aubert de La Chesnaye (1693), marchand et financier, mentionnent clairement la récompense due « …à ceux qui se sont attachés à soutenir et augmenter le commerce… » [65].

Dans le court extrait qui suit, l’intendant Jacques Duchesneau déplore l’état campagnard, rustique et appauvri de la noblesse canadienne :

« Plusieurs des gentilshommes officiers réformés et des seigneurs des terres, comme ils s’accoutument à ce qu’on appelle en France la vie des gentilshommes de campagne qu’ils ont pratiquée eux-mesme et qu’ils ont vu pratiquer, font leur plus grande occupation de la chasse et de la pesche et parce que pour leurs vivres et pour leur habillement et celuy de leurs femmes et de leurs enfans ils ne peuvent se passer de si peu de choses que les simples habitans et qu’ils ne s’appliquent pas entierement au mesnage et à faire valoir leurs terres, ils se meslent du commerce, s’endebtent de tous costés, excittent leurs jeunes habitans de courir les bois et y envoient leurs enfans afin de traitter des pelletries dans les habitations sauvages et dans la profondeur des bois au préjudice des deffences de Sa Majesté et avec tout cela ils sont dans une grande misère [66]. »

En comparant la noblesse de la mère patrie à celle de la colonie, il ne faut pas prendre comme modèle la noblesse de Versailles. Il faut plutôt comparer la noblesse de la Nouvelle-France à la noblesse campagnarde de la France qui les deux partageaient souvent des conditions de vie semblables [67]. Plusieurs commentateurs comme le père François-Xavier Charlevoix en 1720 et l’intendant Gilles Hocquart en 1730 ont fait remarquer qu’il y avait peu de riches bourgeois au Canada [68]. Par contre, la noblesse du pays, en plus d’être généralement appauvrie, se composait presque exclusivement de la simple noblesse, c’est-à-dire d’écuyers, dont le rang social pouvait facilement se confondre avec celui du bourgeois. On constate aussi qu’un certain nombre de seigneurs roturiers canadiens affectaient de vivre comme des gentilshommes campagnards de France de sorte que leur style de vie s’apparentait à celui des seigneurs nobles [69]. On peut se demander comment la population en général percevait la classe supérieure. Le peuple établissait-il une démarcation quelconque entre le marchand fortuné, propriétaire de plusieurs seigneuries, et le noble? Les nombreuses querelles d’autorité et de préséances entre roturiers haut placés et nobles dont le peuple ne manquait pas d’avoir des échos laissent penser, qu’aux yeux des gens ordinaires, il s’agissait du pareil au même [70]. D’ailleurs le peuple ne pouvait pas savoir qui était véritablement écuyer et qui assumait ce titre.

Lorraine Gadoury mentionne les familles Celles Duclos, Dulignon de Lamirande, Morel de La Durantaye, Pézard de La Touche Champlain et Sicard de Carufel qui vivaient loin des importants centres urbains, n’occupaient pas de charges importantes et se mariaient librement à des roturiers : « On peut se demander s’ils seraient vraiment reconnus loin de leur village et si les nobles importants de Québec et de Montréal les considéraient comme de pairs ou des déclassés [71]. »

Les nobles faisaient-ils ostentation de leurs armoiries pour se démarquer du reste des habitants? Nous savons qu’ils les utilisaient sur leurs sceaux, ex-libris et vaisselle de céramique ou d’argent, mais il ne semble pas que l’usage de les exposer publiquement, sur leur maison par exemple, ait été répandu [72]. Le fait de posséder des armoiries n’est pas en soi une preuve de noblesse et le fait de ne pas en avoir ne signifie pas nécessairement la roture. Les lettres de noblesse de Robert Giffard émises en 1658 ne mentionnent pas d’armoiries et on ne lui connaît pas d’armoiries d’autres sources.

Quoiqu’il en soit, même si socialement certaines personnes pouvaient faire figure de quasi-noble ou de noble en devenir, il n’en demeure pas moins qu’un roturier, même propriétaire d’une ou de plusieurs seigneuries ou membre de la haute bourgeoisie, n’était guère plus susceptible de posséder des armoiries qu’un roturier moins fortuné. Antoine Laumet de Lamothe Cadillac résume beaucoup de ce que nous venons de dire ici. Il était seigneur, officier, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, il utilisait la particule et le titre d’écuyer. Tout ce qui lui manquait était un titre de noblesse authentique. Quant à ses armoiries, elles étaient de libre adoption, une façon de faire répandue en France, mais rarissime au Canada [73].

La façon la plus sûre de démontrer la noblesse, c’est d’avoir à l’appui des documents probants comme des lettres ou confirmations de noblesse, mais ces documents n’existent plus dans de nombreux cas. L’ouvrage de Lorraine Gadoury sur la noblesse de la Nouvelle-France est d’autant plus important qu’il porte sur les fondateurs de la noblesse canadienne. Mais les questions de noblesse demeurent complexes, même pour une population relativement restreinte comme celle de la Nouvelle-France. Vu que les classes supérieures de la société, nobles ou roturières, se ressemblaient par leur mode de vie et rang social, il est probable que certains nobles soient restés dans l’ombre alors qu’un certain nombre de personnes réputées nobles ne l’étaient pas. En approfondissant leurs recherches sur les familles, les généalogistes arriveront sans doute à faire la lumière sur plusieurs de ces cas.

N.B. Un premier article traite des armoiries personnelles en Nouvelle-France.

Notes

[1] Je remercie Claire Boudreau, héraut d’armes du Canada, de ses conseils et des améliorations qu’elle a proposées au texte. Je souligne aussi avec gratitude l’aide reçue de mon épouse Paula.

[2] Hilda NEATBY, Quebec, the Revolutionary Age 1760-1791, Toronto, McClelland and Stewart, 1966, p. 3, 24.

[3] Auguste VACHON, « Les armoiries personnelles en Nouvelle-France » dans l’Ancêtre, hiver 2008, p. 151-152. Voir aussi E.-Z. MASSICOTTE, « Les armoiries des Raimbault » dans Bulletin des recherches historiques, janv. 1922, p. 52-53 et Régis ROY, « Raimbault de Saimblin » dans ibid., sept. 1922, p. 351-352.

[4] Article 41 de la capitulation de Montréal, 8 sept. 1760.

[5] Voir Pierre-Georges ROY, Lettres de noblesse, généalogies, érections de comtés et baronnies insinuées par le Conseil souverain de la Nouvelle-France, Beauceville, l’Éclaireur, 1920, vol. 2, p. 127-130; Cabinet des titres, Nouveau d’Hozier 91, ANC, MG7, IA2, dossier 31316. Louis-Théandre était décédé en 1680. Michel, étant né en 1723, ne le connaissait que de réputation. La biographie de Louis-Théandre dans Dictionnaire biographique du Canada en ligne contient quelques indications de ses folles dépenses. Le biographe ajoute que cette révélation sur la conduite de Louis-Théandre est une des rares indications sur son caractère. Les reproches de Michel constituent un témoignage additionnel.

[6] Michel BRUNET, Guy FREGAULT, Marcel TRUDEL, Histoire du Canada par les textes, Montréal, Fides, 1952, p. 95-96, 119. Ici l’emploi des majuscules est modernisé pour une lecture plus facile.

[7] Lettre de Conrad Swan, York Herald, à l’auteur, le 21 mars 1972.

[8] Dominion Illustrated, 1er août 1891, p. 112.

[9] Burke’s Peerage, 1940 et 1970; Biographie de Marie-Charles-Joseph Le Moyne de Longueuil, baronne de Longueuil, Dictionnaire biographique du Canada en ligne; Auguste VACHON, « Les armoiries des Le Moyne de Longueuil et leurs variantes » dans L’Héraldique au Canada, 2007, p. 37-38.

[10] Auguste VACHON, « Introduction à la recherche héraldique au Canada » dans Archives, juin 1987, p. 13.

[11] Burke’s Peerage, 1940 et 1970.

[12] Lettre de Conrad Swan à l’auteur, 21 mars 1972.

[13] Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada, vol. II, p. 386.

[14] La sculpture de Portsmouth fut remise au gouvernement du Canada en 1917 et celle de Hastings à la ville de Québec en 1925. Voir Bernard POTHIER, « The Royal Arms of France and its Ancillary Artifacts » dans Canadian Military History, printemps 1998, p. 56-64.

15] « Instructions au gouverneur Carleton » 3 janvier 1775 et « Instructions à lord Dorchester, gouverneur en chef du Bas-Canada » 16 septembre 1791 dans Archives publiques, Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, volumes 1759-1791 et 1791-1818, Ottawa, Gouvernement du Canada, 1921, p. 589 et 1915, p. 25, no 10.

[16] Auguste VACHON, « La céramique armoriée d’importation, reflet du nationalisme canadien (1887-1921) » dans Genelaogica & Heraldica : Actes du 22e Congrès des sciences généalogique et héraldique à Ottawa, 18-23 août 1996. Sous la direction d’Auguste Vachon, Claire Boudreau et Daniel Cogné. Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1998, p. 483-484.

[17] Daniel COGNÉ et Patricia KENNEDY, Les sceaux empreintes de notre histoire, Ottawa, Archives nationales du Canada, 1991, p. 24-26.

[18] Gérard BRASSARD, Armorial des évêques du Canada, Montréal, Mercury Publishing Co., 1940, 404 p.

[19] Armes : de gueules à une couronne à deux rameaux de laurier d’or liés d’argent, au chef bastillé d’or chargé de trois feuilles d’érable de sinople liées d’argent, accostées de deux fleurs de lis d’azur; cimier : trois feuilles d’érable de sinople liées d’argent; devise : Mon nom est ma couronne. Voir Auguste VACHON, « Les armoiries de sir Wilfrid Laurier : qui les a conçues et quels en sont les émaux? » dans L’Héraldique au Canada, automne 2003, p. 9-15.

[20] Auguste VACHON. « Frédéric Gregory Forsyth, vicomte de Fronsac: a man in search of a Kingdom » dans L’Héraldique au Canada, sept. 1990, p. 18-27.

[21] Robert GAYRE OF GAYRE AND NIGG, Le Crépuscule de la Chevalerie, Paris, Éditions Fernand Lanore, 1975, p. 191-196.

[22] « Lucien Godbout : un héraldiste Québécois » dans L’Héraldique au Canada, sept. 1990, p. 52.

[23] Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, janv.-fév.-mars 1974, p. 50.

[24] Lettre de Madeleine Lamothe, archiviste aux Archives nationales du Québec, à l’auteur, le 22 nov. 1988.

[25] Armes : d’azur à la fasce d’argent chargée d’un livre ouvert au naturel brochant sur une épée d’or en bande, accostée de deux feuilles d’érable de sinople, accompagnée en chef d’un avant-bras dextre paré et tenant en sa main une balance, le tout d’argent, et en pointe d’un castor au naturel passant sur une terrasse de sinople, au franc canton des baronets de la Grande-Bretagne qui est d’argent chargé d’une main senestre appaumée de gueules; cimier : une fontaine jaillissante mouvante d’une montagne, le tout d’argent. La devise : Fons et origo (la fontaine et la source), fait allusion au cimier.

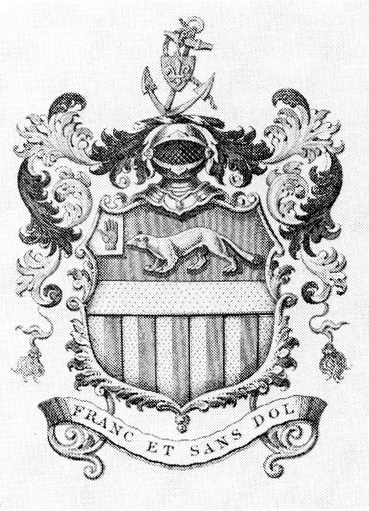

[26] Armes : coupé; au 1, de gueules à une hermine passante au naturel, au franc canton des baronnets de Grande-Bretagne qui est d’argent chargé d’une main senestre appaumée de gueules ; au 2, d’or à cinq vergettes de gueules, à la fasce d’or brochante sur le coupé; cimier : une ancre de sable posée en barre avec sa gumène au naturel et un écusson de gueules chargé d’une fleur de lis d’or suspendu à sa trabe par une chaînette d’or; devise : Franc et sans dol.

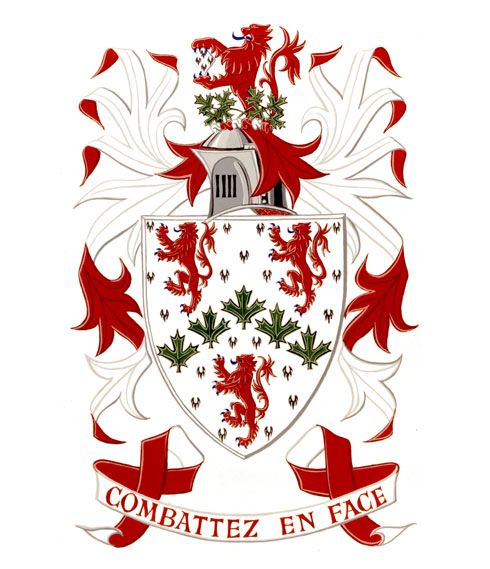

[27] Armes : D’hermine à cinq feuilles d’érable au naturel en chevron, accompagnées de trois lions de gueules; cimier : Un lion issant de gueules tenant entre ses pattes un losange d’hermine et mouvant de deux rameaux d’érable au naturel passés en sautoir; devise : Combattez en face.

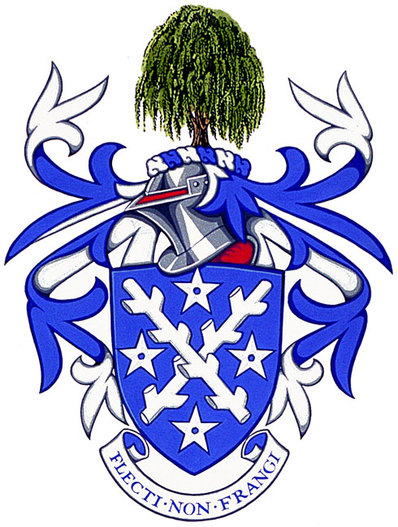

[28] Armes : D’azur à deux écots passés en sautoir, accompagnés de quatre molettes, le tout d’argent; cimier: Un saule pleureur au naturel; devise : Flecti non frangi. Cette phrase latine signifie « Se pencher n'est pas se briser ».

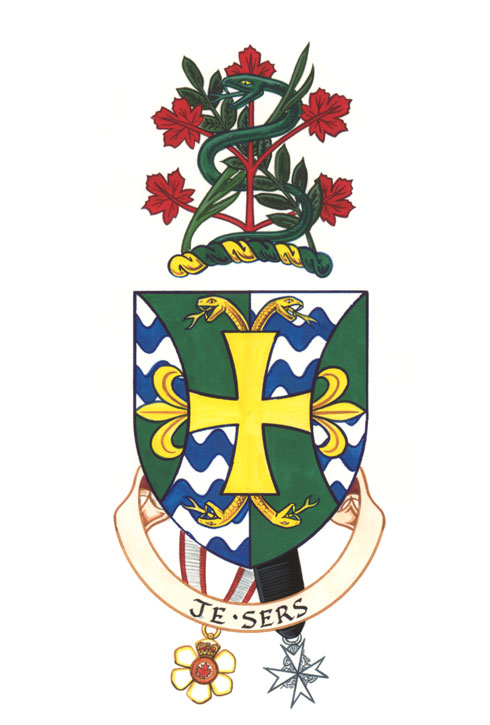

[29] Armes : D’or au chevron palé de huit pièces d’azur et de gueules chargé de deux épées d’or en chevron, accompagné en chef d’un chêne au naturel, accosté d’une fleur de lis d’azur et d’un trèfle de sinople, et en pointe de la porte de la citadelle de Québec, sommée du drapeau du gouverneur général du Canada au naturel ; cimier : Le clocher de l’église de Sainte-Catherine d e Honfleur en France d’or; devise : Fiat voluntas dei.

[30] Ian L. CAMPBELL, An Index to Heraldry in Canada … and to Flagscan, Waterloo (Ontario), Ian L. Campbell, 1996; Alan BEDDOE, Beddoe’s Canadian Heraldry, Belleville, Mika Publishing Co., 1981, p. 50-58; lettre de W.G. Hunt, Windsor Herald, à l’auteur, 21 février 2000, au sujet des armoiries concédées à Onésime Gagnon le 25 juillet 1958 et à Paul Comtois le 20 février 1963.

[31] Arms: Or a Leopard’s face Gules between three Chaplets composed of Maple leaves and Fern fronds proper each chaplet enclosing a Fleur de lys Azure; crest: On a Wreath Or Azure and Gules Issuant out of a Chaplet of Maple leaves proper a demi Lion Gules the dexter forepaw in a steel gauntlet Argent grasping a Spear in bend shafted Sable headed Gold.

[32] Le blason consigné au Collège des hérauts d’Angleterre est ambigu : « D’or à l’orme au naturel, terrassé de sinople mantelé de sinople à deux gerbes de blé d’or chacune liée d’une guirlande de feuilles d’érable au naturel; cimier : Sur un bourrelet aux couleurs de l’écu une patte de lion billetée d’azur armée de gueules et levant un pic de mineur au naturel. ». Le mantelé semble s’appliquer à l’orme.

[33] Auguste VACHON, « Les armoiries personnelles Nouvelle-France », loc. cit., p. 152.

[34] Ibid., p. 150.

[35] Lorraine GADOURY signale de ces notions erronées dans La Noblesse de Nouvelle-France : familles et alliances, Ville La Salle, Éditions Hurtubise HMH ltée, 1991, p. 14-15.

[36] Beaucoup d’historiens ont souligné ce fait, par exemple, Guy FREGAULT, La Société canadienne sous le régime français, Ottawa, Société historique du Canada, 1963, p. 14.

[37] Philippe DU PUY DE CLINCHAMPS, La noblesse, (Que sais-je?), Paris, Presses universitaires de France, 1968, p. 60.

[38] En Nouvelle-France, il y eut apparemment deux marquisats, deux comtés, six baronnies et une châtellenie.Pierre-Georges ROY, Lettres de noblesse… loc. cit., p. V-VII. Il n’est pas toujours établi que la personne, en faveur de laquelle la terre était érigée, portait le titre correspondant. Par exemple, il semble que le marquisat Du Sablé ait été, malgré son nom, une terre en roture. Voir la biographie de Jacques Leneuf de la Poterie, Dictionnaire biographique du Canada en ligne. Charlotte-Françoise Juchereau de Saint-Denis se disait comtesse de Saint-Laurent du fait qu’elle avait acheté le comté de Saint-Laurent (l’île d’Orléans) à François Berthelot. Mais l’intendant Raudot qualifie son titre d’usurpation. Voir sa biographie, Dictionnaire biographique du Canada en ligne. Répétons- le, l’achat d’une terre titrée ne transmettait pas le titre sans la confirmation royale.

[39] Philippe DU PUY DE CLINCHAMPS, op. cit., p. 24.

[40] Marcel TRUDEL, « Du “DIT” au “DE”, noblesse et roture en Nouvelle-France » dans Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, printemps 1994, p. 29-30.

[41] Pierre-Georges ROY, Lettres de noblesse…, loc. cit., vol. 1, p. 163-164.